2. 汶上县人民医院急诊科,汶上 272500

心脏骤停是指心脏正常机械活动停止,循环征象消失,是严重威胁人类生命健康的重大公共卫生问题之一。2020年我国经紧急医疗服务(emergency medical services,EMS)接诊的院外心脏骤停(out-of-hospital cardiac arrest,OHCA)年发病人次超75万,但救治质量却不容乐观,患者存活出院率仅为1.2%[1],较以往(0.2%~1.3%)改善不明显[2-4],显著低于欧美地区水平(6.3%~15.7%)[5]。

尽早给予有效的心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation,CPR)可显著改善OHCA患者预后[6]。对于有目击的可电击心律OHCA患者来说,骤停后立即接受CPR和除颤的存活率为67%,救治每延迟1 min,存活率就会降低7%~10%[7]。能够第一时间就地或赶到现场进行CPR和除颤的人员往往不是专业救援人员,而是作为目击者、旁观者或第一反应人的普通群众。根据国际心脏骤停数据报告Utstein模式和CPR权威指南定义,目击者是指看到或听到了心脏骤停发生的人员;旁观者是指在骤停现场施救的非EMS人员;第一反应人是指在骤停现场附近,被EMS调度中心通过手机应用程序或短信提示呼叫到现场实施早期复苏和除颤的非EMS人员[8-9]。国内《现场救护第一目击者行动专家共识》中定义第一目击者也称第一反应人,为第一个抵达急救现场接受过现场急救培训并获得相关证书的目击者[10]。

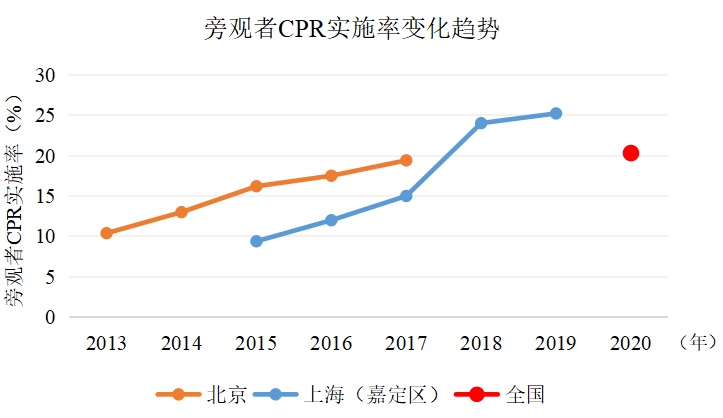

我国OHCA的旁观者CPR实施率已有稳步提高趋势,北京从2013年的10.4%上升至2017年的19.4%,上海(嘉定区)从2015年的9.4%上升至2019年的25.2%,全国范围内2020年为20.3%(图 1)[1, 11-12]。不过此比例与欧美发达国家相比,仍有较大提升空间[5]。现场施救仍主要依赖EMS急救人员,而EMS人员赶到现场时,往往错过了4到6 min的黄金抢救时间,导致救治成功率极低。进一步提高公众应急救护培训力度是解决问题的关键措施之一[13]。充分了解国内公众CPR培训的基本情况和发展趋势,对于理解如何提高旁观者CPR率和OHCA救治效果有重要意义。

本文将从多个角度深入探讨我国公众CPR培训的类型、数量、调度员指导的CPR以及非专业人员的实时调度情况,全面分析展示培训的多样性和普及度,评估培训的实际应用效果,从而了解培训资源分配的合理性、培训的有效性,以及在实际操作中可能遇到的沟通、协调或技能问题,并给出针对性的解决建议,以期为公众CPR培训的研究和实践带来新的启示和思考。

1 公众心肺复苏培训的类型国内与CPR紧密相关的公众应急救护培训主要包含两大类别(图 2)。第一类为持证救护员培训,是指参与者接受标准化的应急救护训练、通过相应考核并获得救护员资质证书的培训。救护员证的有效期通常为2~3年,持证者需按时参与复训以换取新的证件,从而确保自身资质的有效性。第二类则是急救知识的科普宣教,主要通过举办急救讲座或宣传活动,向广大公众普及急救知识。此类培训受众广泛,通常不涉及考核与发证环节[14]。

|

| 图 2 公众CPR培训类型 |

|

|

红十字救护员是国内非专业应急救援人员的主力军。中国红十字会长期以来承担着对民众开展应急救护知识和技能的普及工作,救护员培训是红十字会应急救护的核心工作之一。红十字救护员培训使用统一的教学大纲、技术标准、考核标准,并统一发证管理。目前,红十字救护员课程为2 d/16学时,包括理论讲授与实际操作两部分,通过培训使学员了解红十字运动的基本情况,掌握CPR实施、自动体外除颤器(automated external defibrillator,AED)使用、海姆立克急救法及创伤救护等初级知识和技能,学员通过考核后可获得红十字救护员证书[15]。近年来,红十字会也推出了专门针对心脏骤停救治的CPR+AED专项培训课程,为半天/4学时,学员通过考核后可获得心肺复苏(CPR+AED)培训证书。中国红十字总会及各省市红十字会均有专门部门负责开展应急救护培训工作,且多设有培训基地,配有培训场地、师资、模拟人、AED及多种教学物资,公众可以通过官方网站发布的培训公示进行报名并前往培训基地接受培训。各级红十字会也会通过应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”的“五进”工作,深入社区或单位进行实地培训,并向考核合格的人员颁发相应的救护员证书。

多个学术组织和机构的救援培训中心也开展了应急救援公众培训并颁发资质证书。中国医学救援协会于2018年8月发布《现场心肺复苏和自动体外除颤技术规范》团体标准[16],规定了现场CPR和AED使用的技术操作要求,并逐渐在国内筹建培训中心,通过线上视频学习+线下理论学习+实操演练的形式对公众开展培训和考核,颁发心肺复苏急救培训合格证。湖南省“现场救护第一目击者行动”科普项目设置了规范化、标准化的培训课程,通过建立培训基地、组织“五进”活动以及开展高校选修课等形式,为全民普及现场救护急救知识,公众完成系统的培训并通过考核后可获得湖南省卫生健康委官方认证的“第一目击者”电子证书[17]。上海、深圳、青岛等城市的急救中心也在当地卫健委的支持下,开展标准化的公众急救培训课程,所有通过理论考试、实操考核的学员都将获得市急救中心颁发的救护员资质证书。

美国心脏协会(American Heart Association,AHA)国际救护员证在国内得到了大力推广。《AHA CPR和心血管急救指南》是国际CPR培训的金标准[6],AHA依照该指南通过体系化、标准化课程在全球范围对公众及医务人员提供急救培训。2015年6月,中国科技部与AHA签署联合在华推广实施心肺急救培训计划合作谅解备忘录[18]。2016年10月,AHA与中华社会救助基金会签约,宣布成立中国首家面向普通大众的国际复苏培训中心[19]。经过数年的快速发展,目前AHA官网显示,中国通过AHA认证的心血管急救培训中心已有800余家,包括各地区的公立医院、急救中心、高校、社会组织及第三方医疗培训公司等[20]。AHA在中国大力推行的课程包括HeartSaver(First Aid CPR AED)、基础生命支持(basic life support,BLS)、高级心血管生命支持(advanced cardiovascular life support, ACLS)及儿童高级生命支持(pediatric advanced life support, PALS)等。其中HeartSaver急救课程适用于没有任何医疗背景的普通大众,参与者完成所有课程培训并考核合格后,将收到HeartSaver® First Aid CPR AED国际救护员证,有效期2年,全球通用认可。

来自欧洲复苏委员会(European Resuscitation Council,ERC)的BLS资质培训与认证也逐步开展。ERC颁布的CPR指南与AHA指南虽不尽相同[21],但都是在国际复苏联络委员会(International Liaison Committee on Resuscitation,ILCOR)发布的CPR科学共识和治疗建议基础上结合国家和地区特点编写而成,关键性证据和推荐内容基本一致。自2017年起,ERC生命支持课程逐步在国内设置培训中心/科普基地并开展培训,课程包括BLS、成人/儿童中级生命支持(intermediate life support,ILS)、成人/儿童高级生命支持(advanced life support,ALS)等[22]。其中BLS课程主要为普通大众提供CPR实施、AED使用等方面的急救培训,考核合格后可获得国际BLS资质证书[23]。

1.2 科普宣教与救护员培训相比,科普宣教的形式更加灵活、渠道更加多样,包括在社区、学校、机关单位、企业内开展知识讲座,在互联网平台发布心脏骤停以及CPR相关文字、图片、音视频等[24]。虽然培训质量难以保证,但有利于增进公众对复苏知识和技能的了解,为公众自觉参加救护员培训或在骤停发生时在120调度员指导下开展旁观者CPR提供必要的知识储备和心理准备。红十字会、中华医学会、中国医学救援协会、各地各级医院及急救中心等组织和单位,已通过不同形式开展了广泛的心脏骤停急救科普宣教。

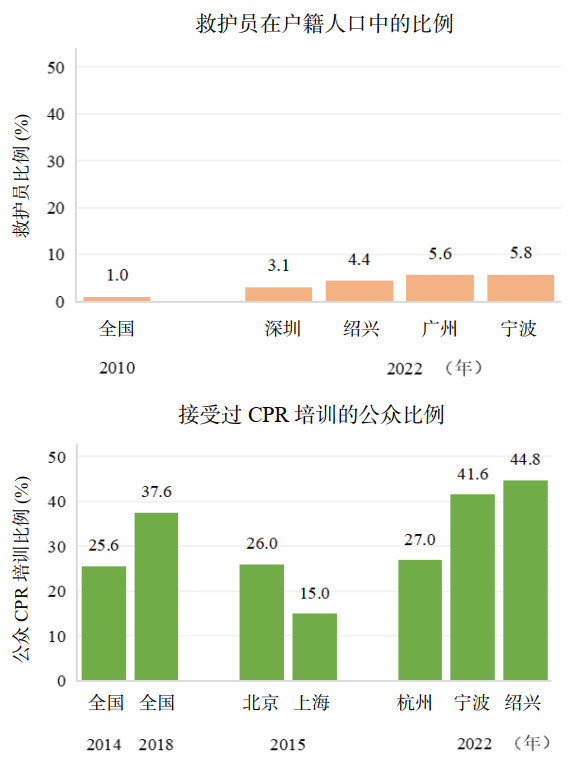

2 公众心肺复苏培训的数量虽然公众CPR培训在机构、课程、途径等方面取得了显著的发展,但目前国内确切的救护员数量以及接受过科普宣教的公众数量仍然不明确。参考10余年前中国红十字会提供的数据,截至2010年我国累计培训合格的救护员为1000万名,不足全国总人口的1%。相比之下,美国在2010年7月至2011年6月一年内,全国救护员培训率中位数为2.4%,已超过我国多年累计培训率[25]。在总体的公众CPR普及率方面,我国近年来的数据呈现出一定的增长趋势(图 3)。2014年基于网络问卷的全国性调查显示,在1841位无医学背景的参与者中,既往接受过CPR培训的比例为25.6%[26];2015年4月至6月采用分层随机抽样在北京和上海的4个城区选取3000个家庭进行问卷调查,这两个城市的居民既往接受过CPR培训的比例分别为26%和15%[27];2018年12月至2019年2月开展的一项涉及全国31个省(自治区、直辖市)的99 186位成人居民的问卷调查中,有37.6%的参与者表示有接受CPR培训的经历[28]。值得注意的是,这三项调查并未详细区分公众接受培训的方式(是救护员培训还是普及教育)以及培训的时限(是在2年之内还是更早之前),使得各有关机构无法准确评估培训的学习效果和复训情况。美国2015年开展的全国代表性横断面电话调查显示,有65%的成人公众曾接受过CPR培训,其中18%的人是在过去2年之内接受的培训[29]。综合以上信息,我国在公众CPR培训方面仍有较大的提升空间。为了改善这一现状,可以借鉴国外成功经验,并结合我国的实际情况和优势资源,积极加强对公众CPR知识的普及和培训、复训工作,以提高全民整体应急救护能力。

近年来,我国政府部门和社会组织已经显著提高了对公众CPR培训的重视程度,相关政策法规的改善也取得了实质性进展[14]。《健康中国行动(2019-2030年)》中提出,到2022年和2030年取得急救培训证书的人员应分别达到1%和3%[30]。截至2022年,根据政府部门和红十字会公布的数据,多个城市的救护员在户籍人口中所占比例呈现出明显上升,其中宁波市已达5.8%、广州市5.6%、绍兴市4.4%、深圳市3.1%等;同时,公众应急救护公益普及率也有了进一步发展,其中普及率较高的城市有绍兴市44.8%、宁波市41.6%、杭州市27.0%等(图 3)[14]。尽管部分城市在救护员持证率和公益普及率方面取得了显著进展,但大部分城市的相关数据仍然不明确。此外,关于复训情况的信息也相对匮乏,这在一定程度上限制了对公众CPR培训效果的全面评估。因此,未来仍需进一步加强数据收集和监测工作,以更好地指导公众CPR培训的实践和发展。

3 调度员电话指导的旁观者心肺复苏调度员电话指导的CPR(telephone-assisted cardiopulmonary resuscitation,T-CPR),是指急救中心调度员通过通讯手段与拨打急救电话的旁观者进行沟通,并系统地指导旁观者对疑似心脏骤停患者进行CPR的过程。T-CPR可安全、有效提高旁观者CPR的成功率,而且在资源有限的环境中表现出良好的成本效益[31-32]。在我国,OHCA患者中T-CPR的实际实施率为11.5%[1],这与挪威(61.4%)和新加坡(45.8%)等国家相比明显偏低[5]。一项基于急救中心调度电话记录分析的研究显示,呼叫者在遵循T-CPR指导时面临的主要障碍包括电话挂断、情绪焦躁、害怕进行救治以及无法移动患者等[33]。尽管调度员明确解释了旁观者CPR的重要性,但部分呼叫者仍表现出不愿遵从指示的情况,这可能与他们对心脏骤停的认识不足、不熟悉CPR操作方式以及对T-CPR意义的理解缺失有关。另一项针对公众的问卷调查也指出了实施T-CPR的主要障碍,包括担心自己急救能力不够、无法正确实施救治、怕引来纠纷以及恐慌不敢救等因素[34]。因此,向公众普及旁观者CPR和T-CPR十分必要,有助于呼叫者更快地理解调度员的问题,缩短识别OHCA和提供CPR的时间,减少顾虑和恐慌,从而为OHCA患者提供更加迅速有效的救治。

新的技术手段为呼叫者克服实施T-CPR的障碍提供了有力支持。来自重庆的研究表明,与传统的电话指导相比,视频120系统远程指导非医务人员实施单人CPR时,在按压位置准确率、按压深度、按压频率、通气量以及按压停顿时间等多个关键指标上均展现出优势[35]。这意味着在紧急情况下,通过视频120系统的远程指导,非专业救援人员能够更准确地执行CPR操作。但在首次按压时间上,其表现略逊于音频组,提示在推广和应用视频120系统的同时,仍需关注如何进一步优化系统,提高救治效率。

4 救护员在现场救援中的调度情况第一反应人调度系统,可以协助急救中心调度员更加高效地派遣具有救治意愿且完成注册的持证救护员,在EMS人员到达前提供早期CPR和电除颤,提高旁观者CPR实施率、缩短救治时间、改善患者预后[36]。调度员识别出OHCA发生后,可通过该系统实时定位和提醒附近救护员携带AED尽快赶往现场。自2006年始,该类系统已在多个国家得到广泛应用,第一反应人接受派遣率为28.7%(27.0%, 29.0%),并在4.6(4.4, 5.5)min后到达现场[36]。目前关于可作为第一反应人的救护员登记和调度系统国内鲜有报道,文献可查的有青岛市运用信息化技术调派志愿者参与OHCA急救的“互联急救”APP的相关调查。该调查结果显示,平台志愿者接单响应率较低,为7.8%(169/2170),其中14人次携带AED到达;志愿者反应半径比EMS反应半径明显缩短(0.8 km vs. 2.7 km),但志愿者响应时间较EMS响应时间却显著增加(10 min vs. 9 min)[37]。未来,通过加强志愿者培训、优化调度算法、提高公众认知度等方式,有望进一步提高志愿者响应率、缩短响应时间,为OHCA患者争取更多生存机会。

5 公众心肺复苏培训的展望 5.1 构建统一的培训信息登记平台虽然国内的救护员培训及认证机构多样,已形成较为规范的体系化培训机制,但是,通过各机构认证的救护员数量到底有多少,是否已达到《健康中国行动(2019—2030年)》中提出的培训目标,已培训人员是否按时接受复训并保持救护员证的长期有效,这些情况并不明确。正如全球复苏联盟(Global Resuscitation Alliance, GRA)提高OHCA生存率十项举措的第一步是建立注册登记以充分了解现况[38],应该通过构建统一的培训信息登记平台来汇总包括红十字会、急救中心、AHA、ERC及其他社会或学术组织在内的多方数据,持续监测各地市救护员培训、复训及科普宣教的实际进度,切实掌握实际情况才能真正发现不足并做出针对性的改进措施,以提升公众CPR培训的数量和质量。

5.2 调动公众主动参加救护员培训与复训的积极性目前各救护员培训课程的参与形式以公众自愿报名为主,需要报名人员有足够的理由和动力,如某些工作岗位的硬性要求。而对于没有此类需求的公众来说,仅通过科普宣教来达到使其主动参加的程度确实非常困难。因此,建议在合理范围内提高更多社会角色或岗位对救护员证的要求以进一步调动公众接受标准化急救培训的积极性,包括应届毕业的高校学生、各级各类学校的教师及管理人员、社区工作者、景区和客运工作人员等等。而且,OHCA有近80%发生在家中,家庭成员在第一时间给予有效的旁观者CPR至关重要[1]。国际上,提倡对OHCA高危人群的家人进行针对性培训已经有近40年的历史,研究数据表明,这些家庭成员有意愿且有能力接受CPR培训,但是他们不会主动去参加培训[39]。技术的发展以及多种培训模式的结合可提高家庭成员获得培训的机会和效果[40]。所以在发生骤停风险较高的患者出院、随访或社区查体时,对家属进行参加救护员培训的针对性教育、提供更多便捷的培训机会、探索更加多元化的培训模式,是值得考虑的解决方案。

5.3 提高公众对调度员指导心肺复苏的认识和依从性T-CPR是提高旁观者CPR数量及质量的重要举措。但国内培训课程和科普宣教中,少有提及T-CPR的概念和具体内容,使得旁观者在拨打120电话后,对调度员询问病情和指导复苏的要求缺少基本认识,紧急情况下难以依从指导。因此,建议在增加急救中心调度员自身培训的同时,通过多种渠道提高公众对T-CPR的理解和认可,使其有能力、有勇气完成调度员在通讯设备中给出的急救指令,为患者赢得宝贵的抢救时间。

5.4 实现救护员作为第一反应人的可调度性心脏骤停一旦发生,接受过急救培训的公众可能不会作为目击者目睹骤停过程并立即实施救治,但可以被急救中心迅速有效地调集到现场成为第一反应人。可调度的前提是信息的互联与共享,即救护员信息已完成线上登记并与急救中心调度系统进行实时对接。调度员定位骤停地点后,可通过互联平台查看距离最近的救护员并迅速通知其赶往现场实施急救。所以,在公众获得救护员资质后,充分告知作为第一反应人进行登记和调度的意义和责任,尽可能争取到更多的可调度人员,也应是公众培训的重要内容之一。

6 总结心脏骤停发病突然,对CPR的时效性要求极高,旁观者能否第一时间实施有效救助极为关键。我国OHCA患者接受旁观者CPR的比例和救治结局仍不理想,凸显了公众急救培训的重要性。近年来,国内对公众CPR培训的重视程度和社会支持度不断提高,相关课程日益丰富,培训体系逐渐完善,部分城市的救护员比例及公众普及率已有显著增加,但全国大部分地区相关数据仍不明确。尽管T-CPR和救护员现场调度的实施已初见成效,但仍存在很大的提升空间。未来,需要构建统一的培训信息登记平台,以便更好地追踪和评估培训数量和效果。同时,调动公众主动参加救护员培训与复训的积极性、提高公众对T-CPR的认识和依从性、实现救护员作为第一反应人的可调度性,将是提升公众急救能力的关键举措。通过这些努力,期望心脏骤停患者可以获得更及时、专业的救治,从而提高其存活率和生活质量。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 郑雯、郑佳琪:论文撰写;郭骥、桑文涛、赵祥凯:文献检索及资料整理;陈玉国、徐峰:论文修改

| [1] | Zheng JQ, Lv CZ, Zheng W, et al. Incidence, process of care, and outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in China: a prospective study of the BASIC-OHCA registry[J]. Lancet Public Health, 2023, 8(12): e923-e932. DOI:10.1016/S2468-2667(23)00173-1 |

| [2] | Shao F, Li CS, Liang LR, et al. Outcome of out-of-hospital cardiac arrests in Beijing, China[J]. Resuscitation, 2014, 85(11): 1411-1417. DOI:10.1016/j.resuscitation.2014.08.008 |

| [3] | 鲁利斌, 张思森. 心搏骤停患者院前急救现状调查研究——基于郑州院外心搏骤停患者的流行病学调查和转归分析[J]. 河南医学研究, 2019, 28(08): 1356-1362. |

| [4] | 周瑞云, 李方航, 杨丽娟. 珠海市院前心搏骤停流行病学特点及救治情况分析[J]. 山西医药杂志, 2020, 49(24): 3382-3384. DOI:10.3969/j.issn.0253-9926.2020.24.004 |

| [5] | Nishiyama C, Kiguchi T, Okubo M, et al. Three-year trends in out-of-hospital cardiac arrest across the world: Second report from the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)[J]. Resuscitation, 2023, 186: 109757. DOI:10.1016/j.resuscitation.2023.109757 |

| [6] | Panchal AR, Bartos JA, Cabanas JG, et al. Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care[J]. Circulation, 2020, 142(16_suppl_2): S366-S468. DOI:10.1161/CIR.0000000000000916 |

| [7] | Larsen MP, Eisenberg MS, Cummins RO, et al. Predicting survival from out-of-hospital cardiac arrest: a graphic model[J]. Ann Emerg Med, 1993, 22(11): 1652-1658. DOI:10.1016/s0196-0644(05)81302-2 |

| [8] | Perkins GD, Jacobs IG, Nadkarni VM, et al. Cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation outcome reports: update of the Utstein Resuscitation Registry Templates for Out-of-Hospital Cardiac Arrest: a statement for healthcare professionals from a task force of the International Liaison Committee on Resuscitation (American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian and New Zealand Council on Resuscitation, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Council of Southern Africa, Resuscitation Council of Asia); and the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee and the Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation[J]. Circulation, 2015, 132(13): 1286-1300. DOI:10.1161/CIR.0000000000000144 |

| [9] | Semeraro F, Greif R, Bottiger BW, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Systems saving lives[J]. Resuscitation, 2021, 161: 80-97. DOI:10.1016/j.resuscitation.2021.02.008 |

| [10] | 中国老年保健协会第一目击者现场救护专业委员会. 现场救护第一目击者行动专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(7): 810-823. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019.07.002 |

| [11] | Shao F, Li HB, Ma SK, et al. Outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in Beijing: a 5-year cross-sectional study[J]. BMJ Open, 2021, 11(4): e41917. DOI:10.1136/bmjopen-2020-041917 |

| [12] | 戴臻, 林全洪, 徐耀伟. 院外心脏骤停复苏结果5年趋势观察研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2022, 31(4): 497-503. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2022.04.012 |

| [13] | Xu F, Zhang Y, Chen YG. Cardiopulmonary Resuscitation Training in China: Current Situation and Future Development[J]. JAMA Cardiol, 2017, 2(5): 469-470. DOI:10.1001/jamacardio.2017.0035 |

| [14] | 中国心脏骤停与心肺复苏报告编写组. 中国心脏骤停与心肺复苏报告(2022年版)概要[J]. 中国循环杂志, 2023, 38(10): 1005-1017. DOI:10.3969/j.issn.1000-3614.2023.10.002 |

| [15] | 熊勇超, 张晓华, 云淑贞, 等. 红十字救护员在灾难医学救援中的作用初探[J]. 中华灾害救援医学, 2019, 7(06): 343-346. DOI:10.13919/j.issn.2095-6274.2019.06.010 |

| [16] | 中国医学救援协会, 中华护理学会. 现场心肺复苏和自动体外心脏除颤技术规范[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2018, 13(9): 823-830. DOI:10.3969/j.issn.1673-6966.2018.09.002 |

| [17] | 李瑚, 雷蕾. 生命无价急救有方——走进"现场救护——第一目击者行动"科普基地[J]. 发明与创新(大科技), 2019(01): 27-29. DOI:10.3969/j.issn.1672-0954.2019.01.011 |

| [18] | 让中美新型大国关系不断取得新进展[EB/OL]. [2024.4.1]. https://www.mct.gov.cn/whzx/bnsj/dwwhllj/201507/t20150702_772781.htm. |

| [19] | 中国首家专注大众急救培训的美国心脏协会国际培训中心在京成立[J]. 中国心血管病研究, 2016, 14(11): 1056-1056. |

| [20] | American Heart Association. Training Center and Training Site Search Results[EB/OL]. [2024-04-01]. https://atlas.heart.org/home/training-center-list?mainText=China&size=10&pageNumber=1&orgName=&status=ACTIVE&withinRadius=&from=samePage. |

| [21] | Perkins GD, Graesner JT, Semeraro F, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary[J]. Resuscitation, 2021, 161: 1-60. DOI:10.1016/j.resuscitation.2021.02.003 |

| [22] | 加强中欧卫生交流合作助力沈阳急救事业发展- 沈阳急救中心[EB/OL]. [2024-04-01]. http://www.024120.org/article/view/id/1350.html. |

| [23] | European Resuscitation Council. Course Calendar[EB/OL]. [2024-04-01]. https://www.erc.edu/courses. |

| [24] | 郑梦莹. 中华医学会"科普中国医疗健康"项目启动会召开[J]. 中华医学信息导报, 2022, 37(13): 4. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-8039.2022.13.104 |

| [25] | Anderson ML, Cox M, Al-Khatib SM, et al. Rates of cardiopulmonary resuscitation training in the United States[J]. JAMA Intern Med, 2014, 174(2): 194-201. DOI:10.1001/jamainternmed.2013.11320 |

| [26] | Chen M, Wang Y, Li X, et al. Public Knowledge and Attitudes towards Bystander Cardiopulmonary Resuscitation in China[J]. Biomed Res Int, 2017, 2017: 3250485. DOI:10.1155/2017/3250485 |

| [27] | Duber HC, McNellan CR, Wollum A, et al. Public knowledge of cardiovascular disease and response to acute cardiac events in three cities in China and India[J]. Heart, 2018, 104(1): 67-72. DOI:10.1136/heartjnl-2017-311388 |

| [28] | Yan SJ, Gan Y, Wang RX, et al. Willingness to attend cardiopulmonary resuscitation training and the associated factors among adults in China[J]. Crit Care, 2020, 24(1): 457. DOI:10.1186/s13054-020-03165-1 |

| [29] | Blewer AL, Ibrahim SA, Leary M, et al. Cardiopulmonary Resuscitation Training Disparities in the United States[J]. J Am Heart Assoc, 2017, 6(5): e006124. DOI:10.1161/JAHA.117.006124 |

| [30] | 健康中国行动推进委员会. 健康中国行动(2019—2030年)[EB/OL]. (2019-07-15)[2023-04-01]. https://www.gov.cn/xinwen/2019-07/15/content_5409694.htm. |

| [31] | Kurz MC, Bobrow BJ, Buckingham J, et al. Telecommunicator Cardiopulmonary Resuscitation: A Policy Statement From the American Heart Association[J]. Circulation, 2020, 141(12): e686-e700. DOI:10.1161/CIR.0000000000000744 |

| [32] | 赵鹏程, 龚青云, 王迪, 等. 调度员指导的心肺复苏对院前心脏骤停生存率影响的Meta分析[J]. 中华急诊医学杂志, 2022, 31(4): 487-496. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2022.04.011 |

| [33] | Zhang L, Luo MY, Myklebust H, et al. When dispatcher assistance is not saving lives: assessment of process compliance, barriers and outcomes in out-of-hospital cardiac arrest in a metropolitan city in China[J]. Emerg Med J, 2021, 38(4): 252-257. DOI:10.1136/emermed-2019-209291 |

| [34] | 祝雪花, 桂莉, 符丽燕. 公众实施电话指导心肺复苏的意愿及其影响因素分析[J]. 中国卫生事业管理, 2020, 37(10): 796-800. |

| [35] | 阙婉舒, 赵金川, 沈一鸣, 等. 视频急救报警系统远程指导非医务人员单人心肺复苏的研究效果[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(10): 1264-1268. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.10.020 |

| [36] | Scquizzato T, Pallanch O, Belletti A, et al. Enhancing citizens response to out-of-hospital cardiac arrest: A systematic review of mobile-phone systems to alert citizens as first responders[J]. Resuscitation, 2020, 152: 16-25. DOI:10.1016/j.resuscitation.2020.05.006 |

| [37] | 冉飘, 王君业, 井国防, 等. "互联急救APP"调派志愿者参与院外心脏骤停急救的应用研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2022, 31(6): 842-845. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2022.06.028 |

| [38] | 蔡文伟, 李恒杰. 全球复苏联盟提高院外心脏骤停生存率的十项举措[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(1): 12-14. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.01.005 |

| [39] | Cartledge S, Bray JE, Leary M, et al. A systematic review of basic life support training targeted to family members of high-risk cardiac patients[J]. Resuscitation, 2016, 105: 70-78. DOI:10.1016/j.resuscitation.2016.04.028 |

| [40] | Bray JE, Greif R, Morley P. The future of resuscitation education[J]. Curr Opin Crit Care, 2022, 28(3): 270-275. DOI:10.1097/MCC.0000000000000932 |

2024, Vol. 33

2024, Vol. 33