2. 福建省急诊医学重点实验室 福建省急诊医学研究所 福建省急救中心,福州 350000

热射病是由于机体暴露于高温高湿环境中,大量热量蓄积,从而出现全身多器官功能障碍的严重致命性疾病。热射病分为经典型热射病和劳力型热射病[1](Exertional heat stroke,EHS)。其中EHS是夏季常见的突发公共卫生事件[2],多见于部队训练人员、运动员等。笔者所在科室于2022年5月成功处置了一起由业余马拉松赛事导致的群体EHS事件。现将临床特征及救治过程进行回顾性分析,以提高群体EHS的诊治水平。本研究经福建省立医院伦理委员会审查,符合伦理要求(伦理审查编号:K2023-03-045)。

1 资料与方法 1.1 业余马拉松赛事群体热射病事件2022年5月末下午15:40,本地高校举行业余迷你马拉松比赛,赛程7.8 km,气温33℃,湿度80%,无风。多名业余选手在比赛过程中出现晕厥、抽搐等表现,初步诊断为中暑。患者被转运至4家三甲医院救治。笔者所在急诊科1 h内接诊了10名患者。

1.2 方法 1.2.1 诊断标准根据《热射病急诊诊断与治疗专家共识(2021版)》,热射病诊断标准如下:(1)病史信息:①暴露于高温、高湿环境;②高强度运动;(2)临床表现:①中枢神经系统功能障碍表现(如昏迷、抽搐、谵妄等);②核心温度超过40℃;③多器官(≥2个)功能损伤表现(肝脏、肾脏、横纹肌、胃肠等);④严重凝血功能障碍。由病史信息中任意一条加上临床表现中的任意一条,且不能用其他原因解释时,应考虑热射病的诊断[3]。

1.2.2 院前及院内救治策略笔者院前处置了2名患者。现场腋温分别为38.4℃、38.8℃,经脱离热环境、监护吸氧、空调降温、静脉输液[30 mL/(kg·h)]等急救后将患者转运至院内,并在途中发送预警信息。入院测得腋温分别为36.9℃、37.2℃。因本院救护车未配备直肠测温仪,故温度均以腋温为准,但有文献报道,热射病诊疗过程中应以直肠温度表示为宜,腋温较直肠温度低1~1.5℃[4]。

接到预警信息后,院内启动突发公共卫生事件应急预案,组建由急诊、重症医护人员构成的热射病救治组。救治方案如下:所有患者入院后均进行生命征监护、吸氧、4℃生理盐水输注[按照30 mL/(kg·h)],统计每小时尿量;入院早期每4 h检测血常规、尿常规、心肌标志物、肝肾功能、电解质、血气分析、凝血功能、炎症指标,直至指标趋于稳定状态。3名患者收住重症病房,7名患者收住普通内科治疗。

1.2.3 数据收集10名患者均符合热射病诊断标准,根据电子病历数据,收集患者的救治资料,包括性别、年龄、24 h生命体征、器官损伤数量、治疗过程、院内完成首轮检查时间(包括采血、心电图、CT等)、抢救室滞留时间、住院科室、住院天数等。根据住院科室分为普通内科组和重症病房组,分析两组之间在诊疗中的差异。

1.3 统计学方法采用SPSS 27.0软件进行统计分析。本研究定量资料符合正态分布,以均数±标准差(x±s)表示,均数的组间比较采用两独立样本t检验;定性资料采用频数描述。以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 患者构成特点及临床表现本院救治10名热射病患者,其中男性9名,女性1名,年龄(19.70±0.48)岁。主要以晕厥、抽搐为主要表现(10名),可伴有呕吐(8名)、头痛(7名)、癫痫(2名)、呕血(1名)等表现。患者从发病至入院时间均大于1 h。器官损伤主要表现为凝血功能障碍(10名)、消化功能损伤(9名)、心肌损伤(9名)、肝肾功能损伤(8名)、横纹肌溶解(6名)、脑功能损伤(3名)。24 h生命征及相关量表评分,见表 1。

| 组别 | 生命征 | 评分 | ||||||

| T | R | BP | HR | SPO2 | SOFA | APACHE Ⅱ | ||

| 病例1 | ||||||||

| 入院 | 36.5 | 30 | 134/63 | 114 | 97 | 2 | 8 | |

| 24 h内极值 | 36.6 | 30 | 90/43 | 114 | 96 | 2 | 10 | |

| 病例2 | ||||||||

| 入院 | 37.2 | 26 | 135/75 | 82 | 99 | 2 | 6 | |

| 24 h内极值 | 38.8 | 26 | 97/51 | 82 | 98 | 2 | 8 | |

| 病例3 | ||||||||

| 入院 | 36.9 | 21 | 104/62 | 81 | 98 | 1 | 2 | |

| 24 h内极值 | 38.4 | 21 | 90/48 | 86 | 98 | 2 | 4 | |

| 病例4 | ||||||||

| 入院 | 37.5 | 17 | 114/59 | 91 | 98 | 2 | 1 | |

| 24 h内极值 | 37.5 | 18 | 96/53 | 91 | 98 | 2 | 5 | |

| 病例5 | ||||||||

| 入院 | 38.4 | 31 | 96/43 | 102 | 96 | 5 | 8 | |

| 24 h内极值 | 38.4 | 31 | 87/39 | 103 | 96 | 5 | 10 | |

| 病例6 | ||||||||

| 入院 | 38.1 | 20 | 114/61 | 88 | 98 | 4 | 9 | |

| 24 h内极值 | 38.1 | 20 | 86/42 | 88 | 98 | 5 | 11 | |

| 病例7 | ||||||||

| 入院 | 37.7 | 14 | 139/82 | 87 | 99 | 3 | 6 | |

| 24 h内极值 | 37.7 | 22 | 96/51 | 92 | 99 | 4 | 8 | |

| 病例8 | ||||||||

| 入院 | 38.2 | 26 | 124/89 | 88 | 98 | 4 | 5 | |

| 24 h内极值 | 38.2 | 26 | 116/85 | 88 | 98 | 4 | 5 | |

| 病例9 | ||||||||

| 入院 | 40 | 32 | 147/58 | 156 | 97 | 4 | 22 | |

| 24 h内极值 | 40 | 32 | 118/69 | 156 | 96 | 10 | 22 | |

| 病例10 | ||||||||

| 入院 | 39.2 | 30 | 118/40 | 123 | 70 | 11 | 29 | |

| 24 h内极值 | 39.2 | 30 | 122/66 | 123 | 70 | 16 | 29 | |

| 注:T:腋温(℃);R:呼吸频率(次/min);BP:血压(mmHg);HR:心率(次/min);SPO2:末梢氧饱和度(%);SOFA:序贯器官衰竭评分;APACHE Ⅱ:急性生理与慢性健康评分 | ||||||||

10名EHS患者的治疗情况见表 2。普通内科组和重症病房组在完成首轮检查时间(t=2.72, P < 0.05)及抢救室滞留时间(t=20.03, P < 0.01),差异有统计学意义。

| 组别 | 普通内科(n=7) | 重症病房(n=3) | P值 |

| 输注血制品,人数 | 5 | 3 | — |

| 气管插管,人数 | 0 | 2 | — |

| 连续性血液净化,人数 | 0 | 2 | — |

| 完成首轮检查时间分段(min) | — | ||

| <60 | 2 | 3 | |

| 61~120 | 3 | 0 | |

| >120 | 2 | 0 | |

| 预后,正常出院 | 7 | 2 | — |

| 完成首轮检查时间(min)a | 83±34.99 | 45.67±6.51 | <0.05 |

| 抢救室滞留时间(min)a | 200.43±11.93 | 53.67±4.93 | <0.001 |

| 注:a为x±s | |||

热射病是高强度运动中的主要致死疾病[4],常出现脑功能损伤[5]。早期识别和治疗是关键,前30 min内迅速降温,存活率为100%[6]。本次群体EHS属于突发公共卫生事件,成功救治的关键在于院前急救人员早期识别及预警,院内足量医护人员,规范化处置[7]。

3.1 注重预防,加强赛会现场保障此次业余马拉松比赛选手未事先进行体检,当日下午进行比赛时温、湿度高,极易发生群体EHS事件[8]。事件发生后,因现场未配备专业医务人员及降温设备,救治工作延迟,患者发病0.5 h后专业急救人员方才到达现场,暴露了赛会组织者经验不足的缺点。研究显示:大型赛会设置热处理单元,配备专职保障人员及设备[6],并在急救人员到达现场前快速将EHS患者的核心温度降低至安全范围,可以有效改善EHS运动员的预后[9, 10]。

3.2 院前-院内一体化救治群体EHS事件的特点是患者量多,短期内易发生医疗挤兑,处理不当易造成不良预后[11]。因此,及时、有序处置至关重要。本次救治过程中,患者统一安排至有救治能力的4家综合医院,既避免了医疗挤兑,又避免了过度分散。参加救治的院前急救人员来源涵盖省级、市级、县级、乡镇医疗机构,急救水平参差不齐,部分患者在院前未给予积极有效的降温,7名患者到达本院急诊科时距离EHS超过1 h且体温仍未达标。这反映出急救人员救治EHS不规范[12],造成这一现象的原因主要是医务人员对热射病的认识及培训不足[13-14]。有2名患者入院时腋温高于39℃,虽经治疗后体温迅速下降,但仍有1名患者出院时存在构音障碍,需后期康复治疗,提示早期降温速度过慢与预后不良相关[15]。EHS应当遵循“降温第一、转运第二”的原则,尽量在30 min内将核心温度降至39.0℃以下,不能因为转运而延误降温治疗[8]。

3.3 经验总结本科短时间内接诊大批EHS患者,均有不同程度的器官功能障碍,但总体预后良好。总结经验如下:(1)本院救护人员院前即使用多种方法实现降温目标,转运途中进行预警,院内快速安排救护力量。(2)本科具备科学的应急预案和应急团队,并定期组织人员培训和应急演练,具备完善的应对策略,可实现患者快速处置。(3)通过院前-院内一体化救治,既实现了早期识别及降温,又实现了院内综合救治和患者快速分流。本次危重症患者完成首轮检查时间和抢救室滞留时间均小于60 min,明显短于收住普通内科的患者,体现了“危重症优先救治”的原则。

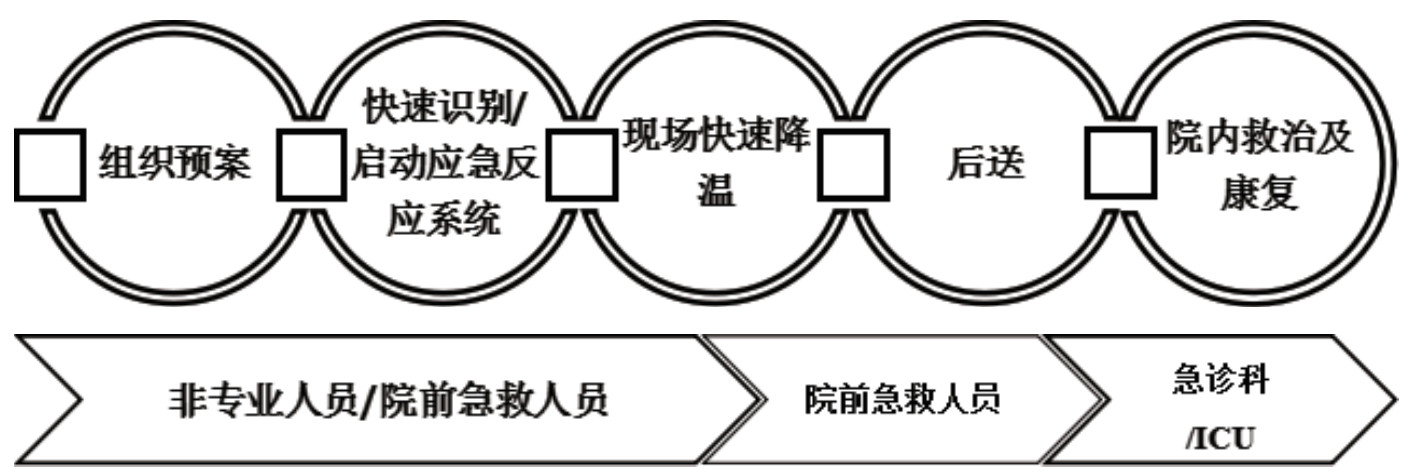

为实现EHS救治标准化、同质化,笔者效法心肺复苏“急救生存链”,总结了热射病救治链,具体见图 1。

|

| 图 1 热射病救治链 |

|

|

本研究有以下不足之处:(1)本文选择一家医疗机构的EHS患者进行回顾性分析,可能造成选择偏倚,无法代表本地区的救治水平;(2)本院无直肠测温仪,无法进行核心温度监测,且未对体温下降速率进行评价;(3)由于样本量较小导致检验效能低,可能存在影响因素未被识别;单因素分析未考虑混杂影响,期待未来更大样本量的研究提供更稳健的证据。

群体EHS处置难度大,规范化、同质化治疗可以提高救治成功率,在医疗救治中,可以按照热射病救治链,实现院前-院内救治一体化,提高救治速度及效果。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 宋海洋:研究设计、数据收集及整理、统计学分析、论文撰写;陈敏:研究设计、论文修改,与宋海洋贡献一致;陈锋:论文修改、经费支持

| [1] | Epstein Y, Yanovich R. Heat stroke[J]. N Engl J Med, 2019, 380(25): 2449-2459. DOI:10.1056/nejmra1810762 |

| [2] | Zhong L, Shuai FF, Wang CL, et al. Serum procalcitonin levels are associated with rhabdomyolysis following exertional heat stroke: an over 10-year intensive care survey[J]. World J Emerg Med, 2024, 15(1): 23-27. DOI:10.5847/wjem.j.1920-8642.2024.02.009 |

| [3] | 全军热射病防治专家组, 热射病急诊诊断与治疗专家共识组. 热射病急诊诊断与治疗专家共识(2021版)[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(11): 1290-1299. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.11.002 |

| [4] | Katch RK, Scarneo SE, Adams WM, et al. Top 10 research questions related to preventing sudden death in sport and physical activity[J]. Res Q Exerc Sport, 2017, 88(3): 251-268. DOI:10.1080/02701367.2017.1342201 |

| [5] | He GX, Xu AC, Yu XC, et al. Heat stroke alters hippocampal and cerebellar transmitter metabonomics[J]. World J Emerg Med, 2023, 14(4): 287-293. DOI:10.5847/wjem.j.1920-8642.2023.068 |

| [6] | Hosokawa Y, Racinais S, Akama T, et al. Prehospital management of exertional heat stroke at sports competitions: international Olympic Committee Adverse Weather Impact Expert Working Group for the Olympic Games Tokyo 2020[J]. Br J Sports Med, 2021, 55(24): 1405-1410. DOI:10.1136/bjsports-2020-103854 |

| [7] | 岳俊伟, 张婵, 穆强, 等. 突发公共事件批量伤员院前急救的规范化组织与管理[J]. 中华灾害救援医学, 2015, 3(10): 545-547. DOI:10.13919/j.issn.2095-6274.2015.10.002 |

| [8] | 宁波, 刘树元, 宋青. 暑期部队高强度训练预防中暑专家共识[J]. 空军医学杂志, 2019, 35(4): 283-288. |

| [9] | Garrett B, Lopez RM, Szymanski MR, et al. Proper recognition and management of exertional heat stroke in a high school cross-country runner: a validation clinical case report[J]. J Athl Train, 2022, 57(6): 586-591. DOI:10.4085/1062-6050-0462.21 |

| [10] | 赵金宝, 刘树元, 汪茜, 等. 军事训练相关劳力型热射病误诊现状及因素分析[J]. 解放军医学杂志, 2020, 45(9): 957-961. DOI:10.11855/j.issn.0577-7402.2020.09.09 |

| [11] | 张义丹, 胡豫, 许栋, 等. 突发公共事件应急救治视角下的人力资源应急调度使用问题研究[J]. 中华医院管理杂志, 2022, 38(1): 16-20. DOI:10.3760/cma.j.cn111325-20211012-00943 |

| [12] | Szymanski MR, Scarneo-Miller SE, Smith MS, et al. Emergency medical service directors' protocols for exertional heat stroke[J]. Medicina, 2020, 56(10): 494. DOI:10.3390/medicina56100494 |

| [13] | 张华, 范华. 对中国急诊医护人员热射病相关知识的调查研究[J]. 中华现代护理杂志, 2019, 25(25): 3222-3225. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2019.25.013 |

| [14] | 宋青, 刘树元. 劳力型热射病致死性误区分析[J]. 东南国防医药, 2018, 20(5): 449-453. DOI:10.3969/j.issn.1672-271X.2018.05.001 |

| [15] | Liu SY, Xing L, Wang JP, et al. The relationship between 24-hour indicators and mortality in patients with exertional heat stroke[J]. Endocrine, Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets, 2022, 22(2): 241-246. DOI:10.2174/1871530321666210122153249 |

2024, Vol. 33

2024, Vol. 33