误食枣核造成的消化道异物嵌顿是内科急诊常见的病症之一[1],其嵌顿的位置以颈段食管最多见。枣核质硬,两端尖锐,常致食管黏膜破损,严重者可致食管穿孔,一旦穿孔可引起出血、纵膈炎、脓胸,甚至刺入周围重要血管危及生命,如不能及早诊断及治疗,其病死率可达10%~46%[2]。因此,尽早明确异物的位置、大小、形态、是否有穿孔的风险、是否容易引起并发症十分重要。

多层螺旋CT薄层扫描图像清晰准确,成像速度快,检查无创伤[3-5],其对异物诊断的敏感度可达90%~100%,特异度可达97.3%~100%[2],已经逐渐成为食管异物取出术前的常规性检查。发生食管穿孔的风险程度与临床治疗方法的选择密切相关,甚至直接决定了临床治疗的方案[6-9]。因此,快速且准确地检出食管枣核穿孔的患者,对临床治疗具有重要的指导意义。本研究分析了食管枣核嵌顿及穿孔患者颈部CT平扫的影像特征,旨在探讨穿孔的风险程度与CT影像特征之间的关系。

1 资料与方法 1.1 研究对象收集自2017年5月至2019年5月在天津医科大学总医院急诊进行颈部CT平扫检查且经临床诊断证实为食管枣核异物的患者,跟进随访患者的临床治疗情况,按照是否发生了食道穿孔分为穿孔组和未穿孔组。选取在CT影像中容易提取且能准确测量的两组特征数据:(1)枣核长度;(2)枣核长轴与食管壁夹角。本研究已获得天津医科大学总医院伦理委员会批准(伦理审批号:IRB2023-WZ—092)。

1.2 检查仪器与方法采用PHILIPS iCT螺旋CT扫描机。患者取仰卧位进行颈部平扫,扫描范围包括C4~T2;管电压为120 kVp,管电流采用自动毫安技术,扫描矩阵为512 × 512;采用软组织算法进行薄层重建,层厚和层间隔均为1 mm。

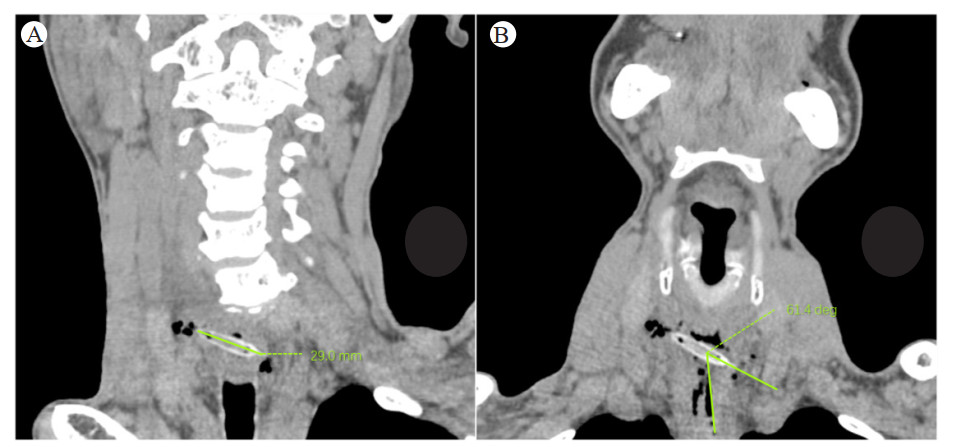

1.3 影像的处理与测量将所得薄层CT影像传送至PHILIPS IntelliSpace Portal工作站进行后处理,利用多平面重组(multiplanar reformation, MPR)技术充分显示食管内枣核全貌及其与食管壁的关系。枣核长度的测量:旋转角度使断层面能恰好展示枣核的最大长轴,测量枣核首尾尖端之间的距离,如图 1A所示;枣核长轴与食管壁夹角的测量:旋转角度使断层面能恰好展示枣核长轴与邻近食管壁,测量长轴与食管壁切线的夹角,如图 1B所示。以上数据均由3名高年资影像医师测量,将所得结果的平均值进行统计分析。

|

| A:对枣核长度的测量;B:对枣核长轴与食道壁夹角的测量 图 1 食管枣核异物患者影像的测量 |

|

|

采用SPSS 26.0统计软件进行分析。评估枣核长度、枣核长轴与食管壁夹角两种特征在穿孔和未穿孔两组间的统计学差异,采用Shapiro-Wilk法检验数据正态性,正态分布数据采用t检验进行差异性比较;非正态分布数据采用Kruskal-Wallis秩和检验。将差异有统计学意义的特征纳入二元Logistic回归分析模型,以判断其与食管发生穿孔的相关性。运用最小二乘法,将与食管穿孔相关的影像学特征和食管穿孔发生的概率进行曲线拟合,研究二者之间的关系。以P < 0.05为差异有统计学意义。

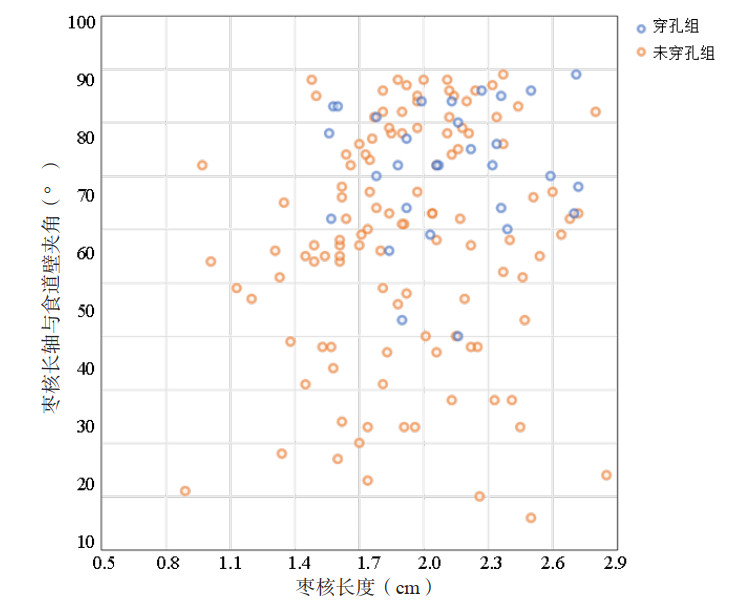

2 结果研究期间收集的食管枣核异物患者共计145例,其中穿孔组共30例,未穿孔组共115例。其在枣核长度、枣核长轴与食道壁夹角的坐标平面分布见图 2。

|

| 图 2 穿孔组(n=30)与未穿孔组(n=115)枣核长度、枣核长轴与食道壁夹角的坐标平面分布图 |

|

|

未穿孔组与穿孔组间的枣核长度数据、枣核长轴与食道壁夹角数据的差异均有统计学差异(均P < 0.05),如表 1所示。枣核长度数据中,未穿孔组的均值比穿孔组的均值小0.2 cm;枣核长轴与食道壁夹角数据中,未穿孔组的均值比穿孔组的均值大13.95°。

| 指标 | 未穿孔组 | 穿孔组 | t值 | P值 |

| 枣核长度(cm) | 1.91±0.40 | 2.11±0.34 | 2.50 | 0.014 |

| 枣核长轴与食管壁夹角(°) | 57.85±21.97 | 71.80±12.28 | -3.34 | 0.001 |

将枣核长度、枣核长轴与食管壁夹角两个特征的数据纳入二元Logistic回归分析模型,见表 2。上述两个特征均为食管穿孔的危险因素(均P < 0.05)。

| 指标 | OR值 | 95%CI | P值 |

| 枣核长度 | 3.74 | 1.14~12.26 | 0.030 |

| 枣核长轴与食管壁夹角 | 1.04 | 1.01~1.07 | 0.004 |

计算预定范围内患者的食管穿孔发生率,公式如下:

|

(1) |

在145例患者样本中,食管嵌顿枣核长度分布在0.89~2.85 cm范围内。每0.3 cm为一段将数据分为7分段,分别计算每段的枣核长度均值,并根据公式(1)计算每段内患者的穿孔发生率,见表 3。

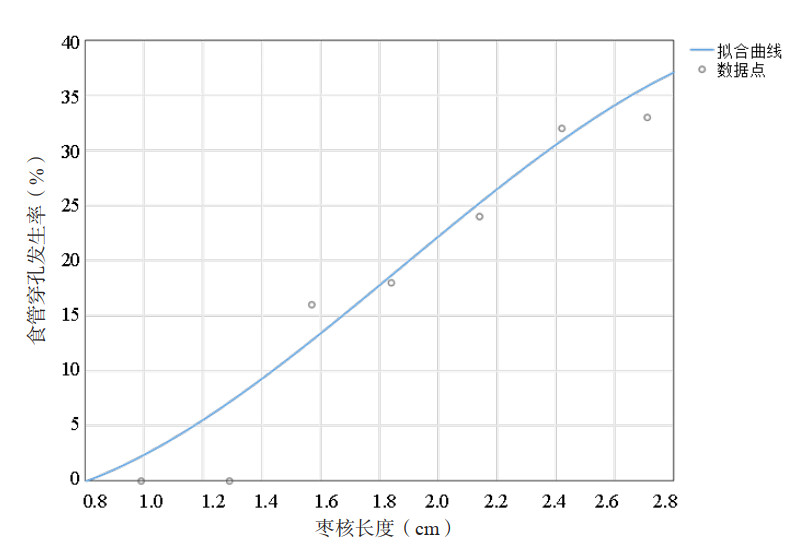

利用双平方最小二乘法对表 3数据进行拟合分析,得到如下公式:

|

(2) |

其中L表示枣核长度,PL表示食管穿孔的预测概率。拟合曲线见图 3,拟合优度RL2=0.93,均方根误差RMSEL=0.050。

|

| 图 3 枣核长度和食管穿孔发生率的曲线拟合 |

|

|

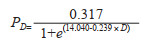

在研究对象中,嵌顿枣核长轴与食管壁夹角分布在6°~89°范围内。每8°为一段将数据分为11段,分别计算每段的夹角均值,并根据公式(1)计算每段内患者的穿孔发生率,见表 4。

| 夹角均值(°) | 发生率(%) |

| 9.0 | 0.00 |

| 16.4 | 0.00 |

| 24.9 | 0.00 |

| 32.0 | 0.00 |

| 39.3 | 0.06 |

| 48.9 | 0.00 |

| 56.8 | 0.14 |

| 64.1 | 0.23 |

| 73.2 | 0.34 |

| 80.6 | 0.32 |

| 86.7 | 0.29 |

利用双平方最小二乘法对表 4数据进行拟合分析,得到如下公式:

|

(3) |

其中D表示枣核与食管壁夹角,PD表示食管穿孔的预测概率。拟合曲线见图 4,拟合优度RD2=0.96,均方根误差RMSED=0.030。

|

| 图 4 枣核长轴与食管壁夹角和食管穿孔发生率的曲线拟合 |

|

|

食管异物是常见的急症之一,由于食管位于后纵隔,邻近主动脉、气管、心脏等多个重要的组织结构,若对异物处理不及时或处理方式不当,可能会造成严重并发症,甚至危及患者的生命。临床上大多采用食管镜取出或手术治疗,食管镜兼具诊断和治疗作用,通过食管镜取出食管异物的创伤小、费用低、医源性并发症少、患者的住院时间也相对较短,因此对于穿孔风险低、滞留时间短的患者,食管镜可作为首选治疗措施。而对于存在穿孔、形成瘘管、异物完全穿出食管腔等不宜内镜干预的高危患者,临床上采用外科手术治疗以避免引起严重的并发症。因此食管枣核嵌顿的急诊处理方式,主要取决于是否穿孔的风险。此外发生食管穿孔的风险会随时间流逝而增高,因为嵌顿枣核的尖端对食管组织造成的压力和损伤会导致食管壁越来越薄弱,此外枣核长时间嵌顿更容易引发感染,因此快速准确评估治疗方式尤为重要[8-17]。目前对于食管异物的治疗方式往往只能通过医生的“经验”进行评估。常规颈部CT检查仅可以反映患者扫描当时的嵌顿情况,虽然能为临床医生提供一定的客观依据,但在完成CT检查之后的一段时间内病情可能会继续进展。在本研究穿孔组30例患者中,有4例食管穿孔发生在完成颈部CT检查之后,因此对食管穿孔风险的评估尤为重要。

CT检查技术便捷、无创、图像分辨率高、病灶定位准确,可明确枣核的位置、形态、是否发生穿孔等情况,在食管枣核嵌顿的诊断中优势明显[18]。MPR技术可以使断层图像以任意角度呈现,与横断面图像结合能够观察更丰富的空间立体结构,充分展现枣核与食管周围组织的解剖关系[3-4]。本研究以CT影像辅助诊断作为出发点,同时考虑到因食管嵌顿就医的患者来源主要为急诊,其鉴别诊断过程应符合急症处理的时效,故选取了枣核长度、枣核长轴与食管壁夹角这两个在颈部CT影像中容易提取和测量的特征,既发挥CT检查的优势,又符合临床实际。通过CT影像对发生食管穿孔的风险程度进行量化评估,可以提高食管异物定性诊断的准确性,为临床医生提供清晰的急症诊治优先级,并为其选择合适的治疗方案提供更多可靠的参考。

经研究枣核长度、枣核长轴与食管壁夹角均为食管穿孔的危险因素,分别与食管穿孔发生的概率呈一定规律。由公式2可知食管嵌顿枣核长度和发生食管穿孔的概率符合三次多项式模型(RL2=0.93)。由图 3可知穿孔的发生率随枣核长度的增长而增长。由公式3可知枣核与食管夹角的角度和发生食管穿孔的概率符合Logistic模型(RD2=0.96)。由图 4的拟合曲线可知,夹角在40°以内几乎不会发生食管穿孔,40°~70°范围内穿孔发生率随夹角增大而增长,超过70°后维持30%以上的高发生率。值得注意,数据点(39.3°,6.0%)的残差较大(δ=0.057),是由于在37°~45°范围内收集的17例患者中,有1例枣核长轴与食管壁夹角为40°的患者发生了食管穿孔。因此结合拟合曲线和数据点,可将35°设置为低风险临界值,当枣核与食管壁的夹角小于35°时发生穿孔风险较低。70°设置为高风险临界值,当夹角大于70°时发生穿孔的风险较高,应引起足够重视。对于枣核与食管壁夹角在35°~70°范围内的情况,可以参考枣核长度与食管穿孔发生率的关系(公式2)做出进一步判断。

本研究在运用CT影像技术的基础上提出了与食管枣核穿孔风险相关的两个影像特征,验证了二者与发生食管穿孔的相关性,分析探讨了二者与食管穿孔发生风险的关系。进一步提高CT检查在食管枣核嵌顿诊断中的实用价值,旨在为临床医生提供准确而可靠的影像学指导,以便针对不同的嵌顿情况选择最具精确性的治疗方案。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 赵翔:研究设计与实施、数据分析、文章撰写;吴超:研究实施、数据收集与整理;李锋坦:研究指导、支持性贡献以及对文章内容做审阅与修改

| [1] | 季泽强, 孙梦月, 于志军, 等. 低剂量MSCT及后处理技术在颈段食管枣核异物诊疗中的应用价值[J]. 临床放射学杂志, 2022, 41(8): 1550-1553. |

| [2] | 刘贞, 靳海峰, 冯佳, 等. 食管枣核嵌顿穿孔相关危险因素分析[J]. 现代消化及介入诊疗, 2021, 26(9): 1143-1146. DOI:10.3969/j.issn.1672-2159.2021.09.015 |

| [3] | 范彦, 吴杰, 王萍, 等. 急诊处理食管异物前定位方式的选择[J]. 中华急诊医学杂志, 2009, 18(8): 883-884. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2009.08.030 |

| [4] | 陈川梅, 魏忠荣, 杨柠娜, 等. MSCT及其后处理技术对食管异物的诊断及治疗的临床价值[J]. 现代诊断与治疗, 2018, 29(3): 337-339. DOI:10.3969/j.issn.1001-8174.2018.03.002 |

| [5] | 朱云炜, 喻国栋, 朱杰. 64排螺旋CT对咽食道异物的诊断价值[J]. 基层医学论坛, 2022, 26(22) 95-97, 116. DOI:10.19435/j.1672-1721.2022.22.031 |

| [6] | 石亮亮, 张妮娜, 凌亭生, 等. 食管异物就诊时间对临床预后的影响[J]. 中华消化内镜杂志, 2018, 35(10): 736-739. DOI:10.3760/cma.j.issn.1007-5232.2018.10.009 |

| [7] | 赵宇, 罗和生, 崔凝, 等. 胃镜难以处理的食管异物临床特点分析[J]. 中华全科医师杂志, 2018, 17(5): 379-382. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2018.05.012 |

| [8] | 张永侠, 祁继霞, 陈立伟, 等. 食管异物合并严重并发症的临床治疗分析[J]. 中华解剖与临床杂志, 2020, 25(5): 527-531. DOI:10.3760/cma.j.cn101202-20190403-00110 |

| [9] | 肖永光, 王土生, 黄杰, 等. 胸段食管骨性异物穿孔的分类与外科治疗[J]. 中华胃肠外科杂志, 2010, 13(5): 363-365. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0274.2010.05.019 |

| [10] | Li ZS, Sun ZX, Zou DW, et al. Endoscopic management of foreign bodies in the upper-GI tract: experience with 1088 cases in China[J]. Gastrointest Endosc, 2006, 64(4): 485-492. DOI:10.1016/j.gie.2006.01.059 |

| [11] | 闫秀娥, 周丽雅, 林三仁, 等. 101例食管异物并发症的影响因素及软式内镜治疗效果分析[J]. 中华医学杂志, 2013, 93(32): 2557-2561. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2013.32.007 |

| [12] | 中国企业管理研究会公共卫生与医疗健康管理研究院, 浙江长三角健康科技研究院老年病急救技术研究部, 浙江省增龄与理化损伤性疾病诊治研究重点实验室, 等. 成人食管异物急诊处置专家共识(2020版)[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(1): 25-30. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.01.007 |

| [13] | Luo CM, Lee YC. Diagnostic accuracy of lateral neck radiography for esophageal foreign bodies in adults[J]. AJR Am J Roentgenol, 2020, 215(2): 465-471. DOI:10.2214/AJR.19.21870 |

| [14] | 程维蓉. 多层螺旋CT(MSCT)与喉镜诊断食管异物的对比分析[J]. 现代医用影像学, 2022, 31(10): 1865-1867. DOI:10.3969/j.issn.1006-7035.2022.10.020 |

| [15] | 吴仪仪. 螺旋CT在食源性食管异物诊断中的临床价值[J]. 现代医用影像学, 2022, 31(6) 1054-1056, 1068. DOI:10.3969/j.issn.1006-7035.2022.06.015 |

| [16] | 朱泱蓓, 柏愚, 邹多武, 等. 中国上消化道异物内镜取出失败的系统评价[J]. 中华消化内镜杂志, 2012, 29(6): 332-335. DOI:10.3760/cma.j.issn.1007-5232.2012.06.011 |

| [17] | Soto PH, Reid NE, Litovitz TL. Time to perforation for button batteries lodged in the esophagus[J]. Am J Emerg Med, 2019, 37(5): 805-809. DOI:10.1016/j.ajem.2018.07.035 |

| [18] | Ma J, Kang DK, Bae JI, et al. Value of MDCT in diagnosis and management of esophageal sharp or pointed foreign bodies according to level of esophagus[J]. AJR Am J Roentgenol, 2013, 201(5): W707-W711. DOI:10.2214/AJR.12.8517 |

2024, Vol. 33

2024, Vol. 33