2. 首都医科大学附属北京天坛医院超声科,北京 100070

中枢神经系统急危重症是急诊常见的疾病类别,其中急性脑卒中在我国过去的30年间有上升趋势,医疗及社会负担随之增加[1]。头颅计算机断层扫描(computed tomography, CT)及头部磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)是重要的中枢神经系统疾病的影像学诊断与临床评估方法,可以对多数中枢神经系统疾病,尤其是急性脑卒中的诊断提供依据。但急性重症中枢神经系统疾病往往病情变化迅速,需要及时了解颅内解剖结构变化,并及时调整治疗策略,反复对此类患者进行CT/MRI的影像学评估不仅增加医疗负担,同时由于需要转运搬动患者亦会增加患者病情恶化风险。经颅超声(transcranial sonography, TCS)或经颅彩色多普勒(transcranial color-coded real-time sonography, TCCS)是超声技术在中枢神经系统疾病的应用延续,由于骨组织对超声信号的衰减作用,最早应用于婴幼儿颅内解剖结构的评估[2],此后在成人颅内结构的评估亦有突破[3],并可以应用于多种就诊于急诊的中枢神经系统急危重症的评估[4]。因TCS有可床旁、无辐射暴露、多次反复检查低成本的优势,可以对CT/MRI的检查形成有利的补充,为临床医生对中枢神经系统急危重症患者提供及时有利的评估、诊断、决策制定依据,进而使患者受益。然而,TCS在我国尤其是中枢神经系统急危重症的应用尚未广泛开展,且目前对亚洲人群TCS颅内解剖结构的相关影像学研究尚少。基于此本研究通过就诊于急诊的中枢神经系统急危重症患者的TCS解剖结构影像进行研究,为未来TCS在我国相关领域的广泛应用奠定基础。

1 资料与方法 1.1 研究对象本研究为回顾性观察性研究。研究样本来源于首都医科大学附属北京天坛医院急诊科抢救室2023年3月24日至2023年5月15日就诊的患者。纳入标准:(1)存在意识障碍;(2)将完善头CT或头MRI检查;(3)年龄大于14周岁。排除标准:(1)颅骨因外伤或既往手术不完整者;(2)头面部伤口不能在颞窗进行TCS检查者;(3)躁动不能配合TCS检查者。本研究符合医学伦理学标准,已获得首都医科大学附属北京天坛医院伦理委员会认可与批准(批号:KY2024-192-02)。

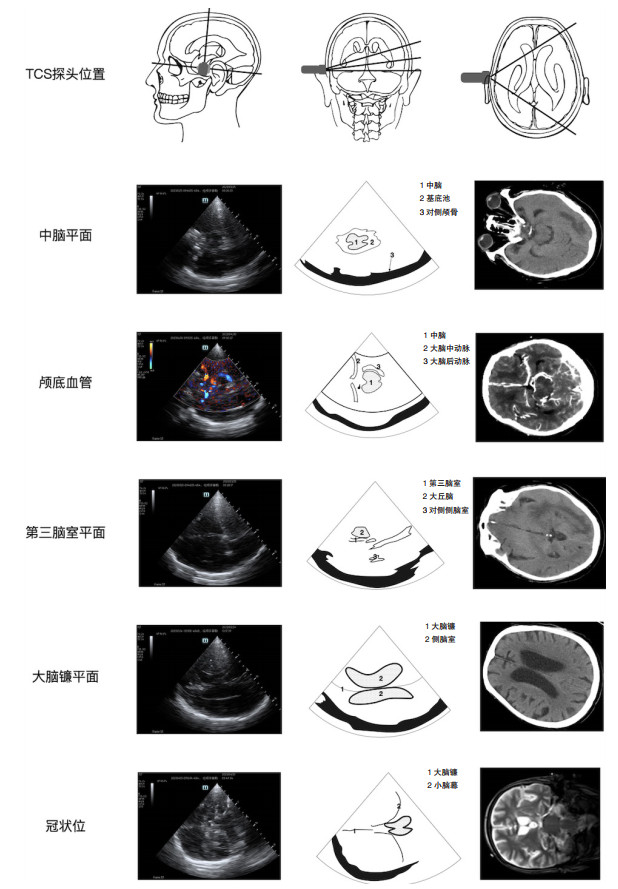

1.2 研究方法本研究TCS应用床旁超声(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,TE7型)的相控阵探头完成,选择“经颅多普勒”模式,超声探头频率在1.3~3.2 MHz,深度在15~17 cm,可自动根据灰度对比进行显示调整,黑白超声模式用于颅内结构的观察,彩色多普勒模式用于对颅内动脉系统的观察,红色代表朝向探头血流,蓝色代表反向探头血流。探头位置采用颞窗位[5],一般位于观察同侧耳前上方1 cm处,部分在耳上方、前方或后方,需根据患者具体情况选择最佳成像颞窗位。最佳颞窗位确定后首先探头垂直颅骨,标记点指向同侧眼角,图像中部蝶形低密度区域为中脑,此为中脑平面,周围可见密度偏高基底池影,前方可见下丘脑,后侧可见小脑引部,对侧高密度可见对侧颅骨,其间可见对侧颞叶。在此平面应用彩色多普勒模式可见大脑中动脉、大脑前动脉、大脑后动脉、前交通动脉、Willis环等颅内血管结构。继续该观察点,超声探头角度向头顶倾斜约10°,可见中部高亮类似于“=”的解剖结构为第三脑室,如成像清晰可在同侧旁见丘脑、基底节、内囊等解剖结构,对侧可见两条高亮线型间包含低密度区域为对侧侧脑室,其间可见高密度搏动为侧脑室内脉络丛。在此平面再将超声探头角度向头顶倾斜约10°可见前中部呈线状高亮的大脑镰,及部分对侧侧脑室前角。恢复探头垂直,转动探头90°,标记点朝向头顶,可获得冠状位图像,可根据图像前后5~10°倾斜探头进行观察,可见小脑幕、部分小脑、第三脑室、侧脑室、颈内动脉、基底动脉等解剖结构(见图 1)。超声检查人员为经过规范急诊超声培训的急诊科医生。

|

| 图 1 TCS检查超声探头位置及影像对比示意图 |

|

|

根据上述TCS方法,全部样本TCS在床旁完成,分别观察记录包括脑组织(13处)、颅内动脉血管(6处)、脑室结构(3处)共22处颅内解剖结构,并同时记录患者人口基本信息及神经科诊断信息。根据年龄(≥60岁)及性别分为4组进行比较。

1.4 统计学方法计数资料如符合正态分布以均数±标准差(x±s)表示,非正态分布计量资料以中位数(四分位数)[M(Q1, Q3)]表示,分类资料用累计数及百分率进行表达。多组间统计比较采用Kruskal-Wallis非参数检验,两组Wilcox秩和检验方法。全部统计数据计算采用R4.2.2软件完成。以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 纳入样本基本情况研究共纳入患者71例患者,男性37例,女性34例,年龄(59.3±18.2)岁,最大年龄94岁,最小年龄16岁。患者主要为神经科相关疾病,脑出血为主,其中包括高血压脑出血(38例)、蛛网膜下腔出血(4例)、硬膜下出血(1例),见表 1。

| 指标 | 数据 |

| 性别(例) | |

| 男 | 37 |

| 女 | 28 |

| 年龄(x±s,岁) | |

| 男 | 60.2±15.2 |

| 女 | 58.4±21.3 |

| 神经科诊断(例) | |

| 脑出血 | 43 |

| 脑梗死 | 11 |

| 短暂性脑缺血发作 | 1 |

| 颅内肿瘤 | 5 |

| 癫痫 | 3 |

| 脑炎 | 5 |

| 脓毒症脑病 | 2 |

| 代谢性脑病 | 1 |

对全部纳入患者的71例患者进行TCS检查,均可不同程度观察到颅内解剖结构,观察解剖结构数为17(10, 21)处,观察率为77.27%(43.18%, 95.45%)。脑实质结构中颞叶(84.51%)及中脑(81.69%)最容易被观察到,内囊(46.48%)与枕叶(43.66%)相对不容易被观察到。脑分隔结构(大脑镰、小脑幕)均较容易被观察,可观察率大于80%。颅内血管结构差异性较大,大脑中动脉最容易被观察(71.83%),基底动脉从颞窗可观察率较低(38.03%)。脑脊液循环结构较其他颅内结构更容易被观察到,其中第三脑室可被观察率达到97.18%。见表 2。

| 颅内解剖结构 | 观察数量(%) |

| 脑实质 | |

| 中脑 | 58(81.69) |

| 桥脑 | 48(67.61) |

| 小脑 | 41(57.75) |

| 丘脑 | 57(80.28) |

| 下丘脑 | 43(60.56) |

| 基底节 | 39(54.93) |

| 内囊 | 33(46.48) |

| 额叶 | 40(56.34) |

| 颞叶 | 60(84.51) |

| 顶叶 | 40(56.34) |

| 枕叶 | 31(43.66) |

| 脑分隔结构 | |

| 大脑镰 | 61(85.92) |

| 小脑幕 | 58(81.69) |

| 颅内血管 | |

| 颈内动脉 | 42(59.15) |

| 大脑中动脉 | 51(71.83) |

| 大脑前动脉 | 38(53.52) |

| 前交通动脉 | 38(57.75) |

| 大脑后动脉 | 41(67.61) |

| 基底动脉 | 48(38.03) |

| 脑脊液循环结构 | |

| 侧脑室 | 58(81.69) |

| 第三脑室 | 69(97.18) |

| 基底池 | 58(81.69) |

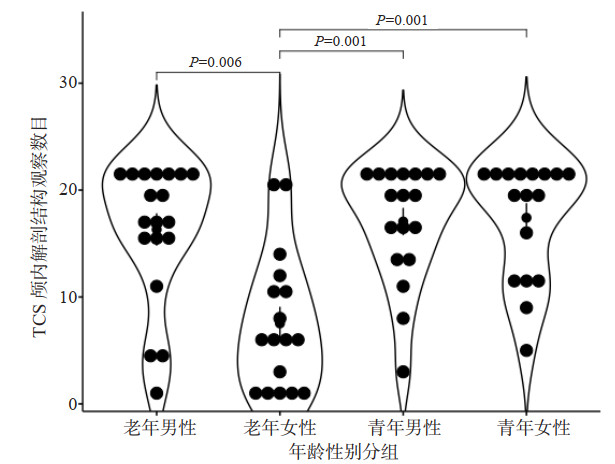

根据年龄与性别将纳入样本分为四组,各组TCS观察颅内结构分别为:老年男性组17(15, 22)处,老年女性组6(1, 11)处,青年男性组19(14, 21)处,青年女性组20(12, 22)处。其中青年男性组TCS可观测颅内解剖结构数的中位数最大,老年女性组最小。对各组进行组间统计学比较并校正,老年男性、青年男性、青年女性三组间差异无统计学意义(均P > 0.05),老年女性组与其他组间均差异有统计学意义。见图 2。

|

| 图 2 TCS颅内解剖结构观察数目组间比较 |

|

|

影像学是中枢神经系统疾病诊断得基石,目前最常用应用的是头颅CT及MRI,中枢神经系统急危重症同样如此,但由于此类患者病情重且病情多变,即需要及时观察颅内病情变化,又需要最大限度降低因搬动而造成的风险,为解决这一矛盾同时在多方向开展研究及临床实践,如开发可移动CT、可移动MRI等[6]。超声作为另一项广泛应用于临床的影像学技术,随着技术的提升,其已实现小型化及可移动化,并逐渐向可穿戴化发展[7],并已广泛的应用于急危重症患者的诊断与评估[8],可作为解决以上矛盾的另一解决方案。国际上TCS已经被应用于包括急性脑卒中[9]、蛛网膜下腔出血[10]等多种中枢神经系统急危重症的诊断与评估,并在急诊及重症医学等领域得到应用[4, 11],但我国相关工作开展尚少,其主要原因与国内尚未在急危重症环境下开展TCS先期相关临床实践研究有关。基于此,本研究在急诊抢救室床旁开展了针对颅内解剖结构的TCS观察实践,为后续研究及临床实践奠定基础。本研究包含了急诊常见的中枢神经系统疾病,且研究对象性别分布相对平均、年龄范围大,对该人群进行的TCS颅内结构观察研究具有一定的代表性。

本文对颅内解剖结构的研究发现,脑脊液循环相关结构可被TCS观察的概率最高,这与超声波在不同介质界面出现反射的物理学特性有关,其中第三脑室可观察率高达97.18%,该结构是判断大脑中线是否偏移、是否存在脑疝的关键结构,并已被相关研究证实与传统的CT评估有较高的相关性[12]。对侧脑室的观察率也达到了81.69%,该结构对于脑室扩张、脑积水是否存在同样重要,相关的TCS研究也已经在危重症领域的临床开展[13]。在TCS脑实质解剖结构观察中,中脑的观察率达到81.69%,该结构是TCS颞窗观察的最重要解剖定位结构,其前方动脉血流多普勒成像适当调整角度可以看到颅内重要的动脉,向上倾斜可以看到第三脑室,较高的观察率为其他结构的观察奠定基础。在对其他脑实质结构的观察中,颞叶与中脑的观察率相近,其他结构的观察率则相对低,这与超声的视角及观测窗局限有关,由于临床脑出血的发生多数发生在颞叶,且早期脑出血在TCS影像中出现类似在CT影像中的高信号,因此TCS对颅内出血的相关研究实践也已经开展[14]。由于血流多普勒成像受到血流速度的影响,颅内静脉系统内血流速度较低,TCS只能观测到颅内动脉血流的相关影像,除基底动脉血流外,其他主要颅内动脉血流多数可被观测,这为针对急性缺血性脑卒中的辅助诊断及治疗效果监测提供可能[15],本研究者在一侧大脑中动脉急性缺血性卒中患者静脉溶栓的治疗过程中进行了连续观察,可以观察到动脉血供再通的过程。

TCS临床应用最大的制约在于颅骨对超声波传播衰减效应,导致不能获得分辨率较高的影像。颞窗是TCS最常用到的检查位置,其与该处颅骨薄及处于四块颅骨交接区存在一定缝隙有关。虽然如此颞窗TCS的成像效果仍然在人群中有较大的差异,目前尚缺乏针对我国人群的深入研究。本研究根据年龄及性别将检查样本进行了四组人群的划分,通过统计学分析发现,老年女性相较于其他人群更不容易获得较好的TCS影像,这与国外针对西方人群开展的研究结论存在一定的差异[3],而与我国学者相关研究结果相近[16],其原因可能与人种差异有关,具体原因本团队正在深入研究。但从另一角度也可以说明,我国多数人可以通过TCS获得一定清晰程度的影像,这也为TCS进一步深入广泛在我国急危重症领域应用提供数据支撑。

本研究是在我国较早相对系统开展急危重症领域的TCS颅内解剖结构观察性研究,但同时也存在一些不足。首先,本研究TCS均由经过培训的急诊医生完成,与接受更为系统或培训和实践的超声科医生相比存在客观的水平差距,同时由于开展地点为急诊抢救室,每位患者观察时间收到一定的限制,因此存在部分解剖结构不能寻找最佳观察角度辨认的可能。其次,研究纳入患者均为存在一定对中枢神经系统影响的急危重症患者,存在观察解剖结构因疾病原因形态扭曲不能被辨别或因病情而病理性缺失的可能。最后,本研究开展时间及样本量有限,虽然已经在年龄、性别、疾病谱等方面具有一定的代表性,但仍然是小样本研究,有待更深入的研究开展。

综上所述,TCS是一项可在急诊抢救环境针对急危重症中枢神经系统相关疾病患者床旁开展便利的颅内解剖情况观察的可用影像学检查方法,除老年女性可能相对成像效果较差外,多数人群可获得较好的颅内解剖结构识别,可作为头颅CT/MRI的影像学检查的补充。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 刘京铭:研究设计、论文撰写、床旁超声实施;程令刚:床旁超声技术指导与质控;陈征:数据整理、统计学分析;徐玢:研究设计指导、论文修改

| [1] | Wang WZ, Jiang B, Sun HX, et al. Prevalence, incidence, and mortality of stroke in China: results from a nationwide population-based survey of 480 687 adults[J]. Circulation, 2017, 135(8): 759-771. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.025250 |

| [2] | Pape KE, Blackwell RJ, Cusick G, et al. Ultrasound detection of brain damage in preterm infants[J]. Lancet, 1979, 1(8129): 1261-1264. DOI:10.1016/s0140-6736(79)92227-x |

| [3] | Bogdahn U, Becker G, Winkler J, et al. Transcranial color-coded real-time sonography in adults[J]. Stroke, 1990, 21(12): 1680-1688. DOI:10.1161/01.str.21.12.1680 |

| [4] | Blanco P, Blaivas M. Applications of transcranial color-coded sonography in the emergency department[J]. J Ultrasound Med, 2017, 36(6): 1251-1266. DOI:10.7863/ultra.16.04050 |

| [5] | Huber H. Transcranial sonography: anatomy[J]. Int Rev Neurobiol, 2010, 90: 35-45. DOI:10.1016/S0074-7742(10)90003-2 |

| [6] | 张志强, 张远晨露, 蔡金辉, 等. 16排及8排移动CT多中心临床应用对比分析[J]. 中华神经创伤外科电子杂志, 2020, 6(6): 344-349. DOI:10.3877/cma.j.issn.2095-9141.2020.06.005 |

| [7] | Hu HJ, Huang H, Li MH, et al. A wearable cardiac ultrasound imager[J]. Nature, 2023, 613(7945): 667-675. DOI:10.1038/s41586-022-05498-z |

| [8] | 李探, 张潇月, 刘克琴, 等. 超声测量胃窦横截面积指导脓毒症患者早期个体化肠内营养实施的应用价值分析[J]. 中华急诊医学杂志, 2024, 33(2): 193-200. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2024.02.009 |

| [9] | Becker G, Winkler J, Hofmann E, et al. Differentiation between ischemic and hemorrhagic stroke by transcranial color-coded real-time sonography[J]. J Neuroimaging, 1993, 3(1): 41-47. DOI:10.1111/jon19933141 |

| [10] | Becker G, Greiner K, Kaune B, et al. Diagnosis and monitoring of subarachnoid hemorrhage by transcranial color-coded real-time sonography[J]. Neurosurgery, 1991, 28(6): 814-820. DOI:10.1097/00006123-199106000-00005 |

| [11] | Rincon F. Bedside transcranial sonography: a promising tool for the neurointensivist[J]. Crit Care Med, 2012, 40(6): 1969-1970. DOI:10.1097/CCM.0b013e31824e1b80 |

| [12] | Motuel J, Biette I, Srairi M, et al. Assessment of brain midline shift using sonography in neurosurgical ICU patients[J]. Crit Care, 2014, 18(6): 676. DOI:10.1186/s13054-014-0676-9 |

| [13] | Kiphuth IC, Huttner HB, Struffert T, et al. Sonographic monitoring of ventricle enlargement in posthemorrhagic hydrocephalus[J]. Neurology, 2011, 76(10): 858-862. DOI:10.1212/WNL.0b013e31820f2e0f |

| [14] | Pérez ES, Delgado-Mederos R, Rubiera M, et al. Transcranial duplex sonography for monitoring hyperacute intracerebral hemorrhage[J]. Stroke, 2009, 40(3): 987-990. DOI:10.1161/STROKEAHA.108.524249 |

| [15] | Antipova D, Eadie L, Makin S, et al. The use of transcranial ultrasound and clinical assessment to diagnose ischaemic stroke due to large vessel occlusion in remote and rural areas[J]. PLoS One, 2020, 15(10): e0239653. DOI:10.1371/journal.pone.0239653 |

| [16] | He L, Wu DF, Zhang JH, et al. Factors affecting transtemporal window quality in transcranial sonography[J]. Brain Behav, 2022, 12(4): e2543. DOI:10.1002/brb3.2543 |

2024, Vol. 33

2024, Vol. 33