院外心脏骤停(out-of-hospital cardiac arrest, OHCA)因其高发病率及低生存率,严重影响人类生命健康安全。其救治质量一直是全球关注和研究的热点。因体制及院前医疗急救体系建设能力和水平不同,世界不同国家或地区的OHCA存活出院率参差不齐,但总体水平不高。OHCA患者存活出院率是衡量一个国家或地区院前医疗急救体系建设水平的黄金指标。中国OHCA患者存活出院率与欧美国家差距较大[1-2]。为促进OHCA患者救治质量持续提升,本文对2024年杭州主城区OHCA患者的室颤率及影响因素进行了回顾性分析,结果如下。

1 资料与方法 1.1 样本来源2024年杭州主城区(包括上城区、拱墅区、西湖区、钱塘区、滨江区、西湖风景名胜区)经院前接诊的OHCA患者。样本基本信息、初始心律、复苏时长(院前开始实施胸外按压至恢复自主循环时间或院前开始实施胸外按压至终止胸外按压时间)、心脏骤停估计时长、临床救治措施(CPR、除颤、气道管理、临床用药等)资料来源于Ustein评价登记表,登记表嵌入病案系统,OHCA病例相关信息由接诊医生录入并提交保存。本研究方案已通过浙江省杭州市急救中心医学研究伦理审查委员会的批准(伦理审查编号:HZEMC-2021-05)。

1.2 分组OHCA患者中剔除因心脏骤停发生时间较长而出现尸僵尸斑尸臭、毁形及家属放弃抢救等情况,按照首次心律为可除颤心律分入室颤组、无脉性室速组(2024年杭州主城区OHCA中共有8例),首次心律为PEA或一直线分入非室颤组。

1.3 方法回顾性分析基于Ustein评价登记表OHCA患者室颤率、ROSC率、存活出院率;分析室颤率、ROSC率、存活出院率与心脏骤停发生时间、CPR时长的相关性;比较固定岗位医生与轮转医生、室颤组与非室颤组被救治ROSC率、存活出院率的差异性。

1.4 统计学方法应用SPSS 23.0统计学软件进行分析,计量资料符合正态分布的,以均数±标准差(x±s)表示,行独立样本t检验或单因素方差分析;计量资料不符合正态分布的则以中位数(四分位数)[M(Q1, Q3)]表示,行非参数Mann-Whitney U检验;计数资料以n(%)表示,并采用χ2检验或Fisher精确检验。以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 OHCA患者流行病学资料2024年,杭州市主城区经院前接诊的OHCA患者2 565例。信息完整纳入本研究的患者共2 435例,其中男性1 625例,女性810例,男女比例约为2∶1。OHCA发病率为50.17/10万(按2023年底杭州市主城区511.8万常住人口计算)。

2 435例OHCA患者中,18岁以下占1.7%,30岁以下占7.5%,50岁以下占25.5%,60岁以下占38.6%,70岁以下占53.7%。发生场所分别为:家中1 649例(占67.7%)、基层医疗机构83例、旅馆酒店231例、公路/街道188例、商场53例、学校94例、工业建筑场所73例、体育场所8例、其他47例。发生在家中的比例最高,占67.7%。

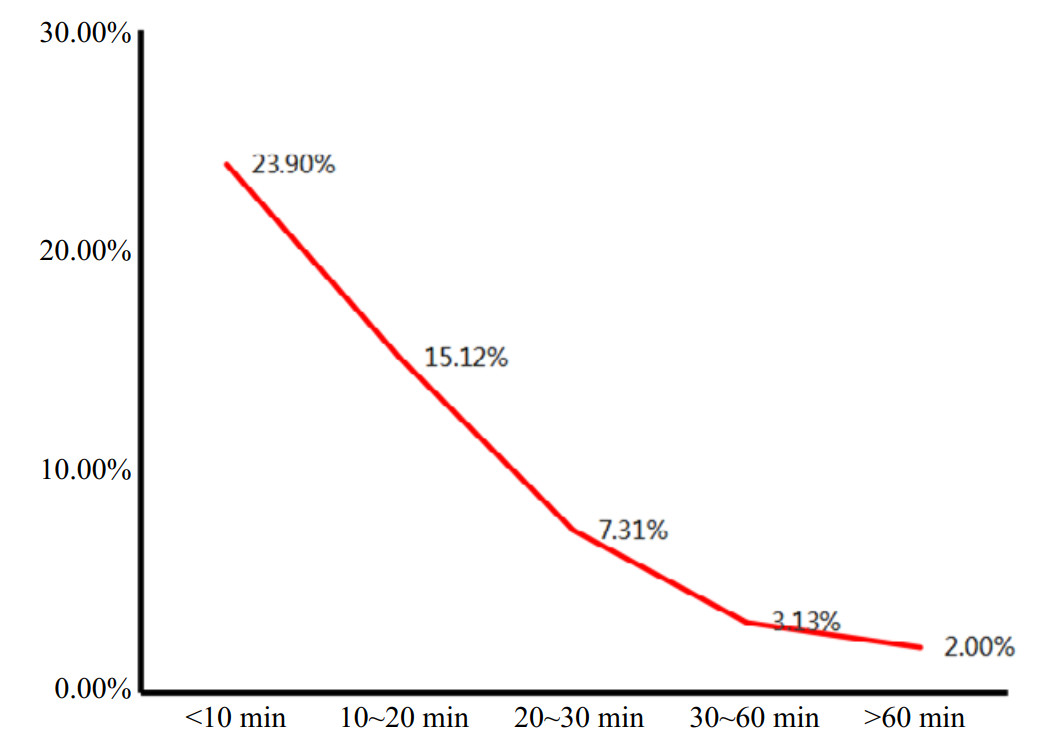

2.2 OHCA患者中室颤发生率分析2 435例OHCA患者中,剔除因心脏骤停发生时间较长出现尸僵尸斑尸臭、家属放弃抢救及毁形等情况后,剩余1 613例(男1 074例,女539例),186例(男147例、女39例)首次心律为室颤,室颤捕捉率为11.53%(男13.69%、女7.2%)。院外心脏骤停发生小于10 min室颤率23.95%、10~20 min室颤率15.12%、20~30 min室颤率7.31%、30~60 min室颤率3.13%、大于60 min室颤率2.0%。室颤率与心脏骤停发生时长呈负相关趋势(见图 1)。

|

| 图 1 不同OHCA发生时段室颤检出率 |

|

|

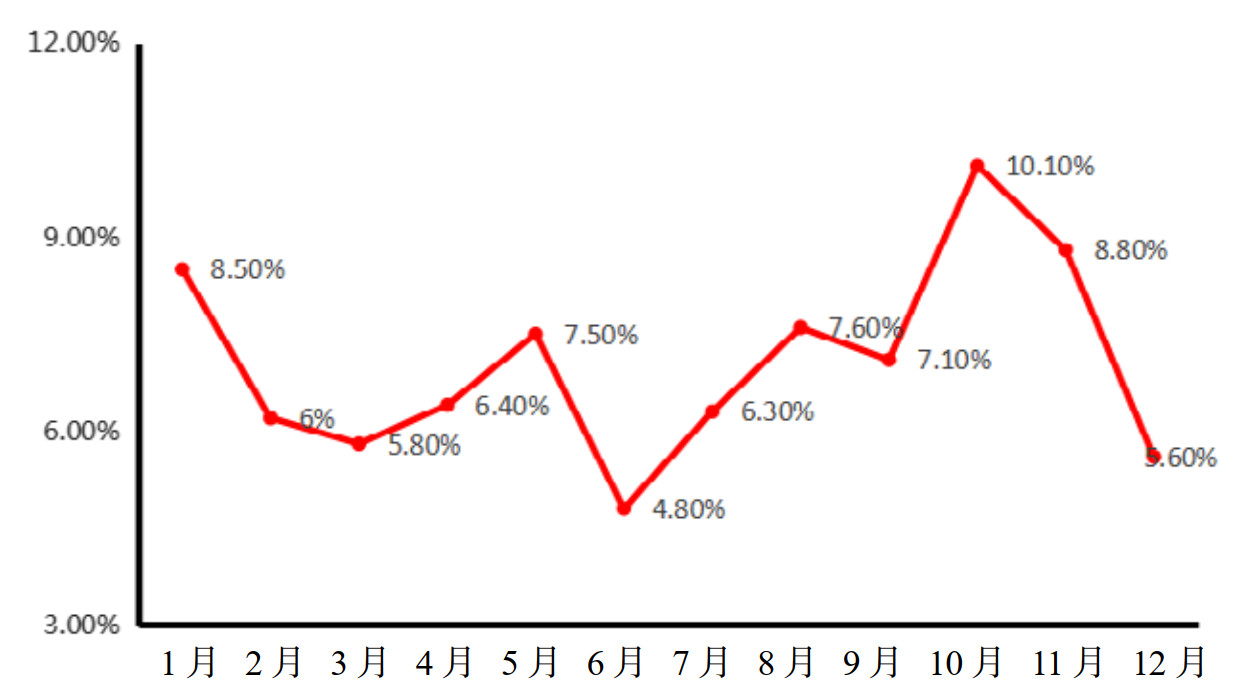

1年中不同月份OHCA患者中室颤发生率分析,6月份室颤率4.8%,相对较低,1月、11月、12月分别为8.5%、10.1%、8.8%,相对较高。见图 2。

|

| 图 2 不同月份OHCA室颤发生率 |

|

|

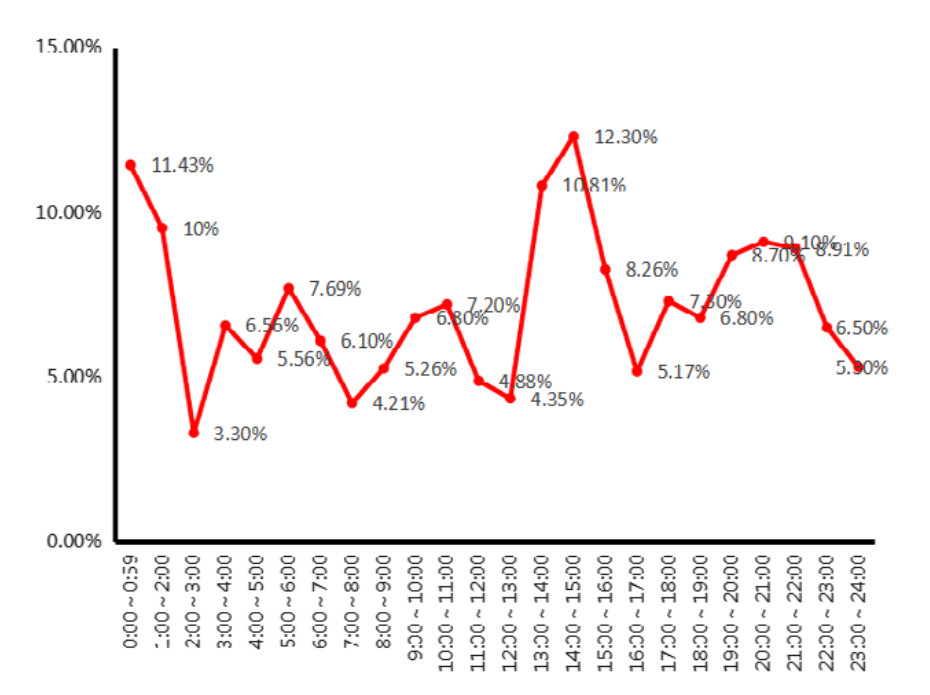

1天中不同时间点OHCA患者中室颤发生率分析,凌晨02:00~03:00时间段室颤率相对较低;凌晨00:00~01:00、下午14:00~15:00时间段室颤率相对较高。见图 3。

|

| 图 3 不同时间段OHCA室额发生率 |

|

|

不同年龄段OHCA患者中室颤发生率分析。将OHCA患者,按18岁以下、20~29岁、30~39岁、40~49岁、50~59岁、60~69岁、70~79岁、80~89岁、90~99岁分段分析。18岁以下、70岁以上年龄段OHCA患者室颤率相对较低;40~60岁年龄段室颤发生率高于其他年龄段。

2.3 恢复自主循环、存活出院OHCA患者现场复苏时长分析1 613例OHCA患者中经救治ROSC154例、存活出院45例。154例ROSC病例中132例复苏时长小于30 min、16例复苏时长30~40 min、5例复苏时长40~50 min、1例大于60 min。45例存活出院病例中10例复苏时长小于5 min、19例复苏时长5~10 min、8例复苏时长11~15 min、5例复苏时长16~20 min、2例复苏时长21~25 min、1例复苏时长26~30 min。所有OHCA经救治存活出院患者的现场复苏时长小于30 min。

186例室颤者经救治后,ROSC 66例、存活出院38例。66例ROSC病例中63例复苏时长小于30 min、2例复苏时长30~40 min、1例复苏时长48 min。存活出院38例中37例复苏时长小于20 min、1例复苏时长26 min。所有的伴室颤OHCA经救治存活出院患者现场复苏时长小于30 min。

2.4 室颤组与非室颤组被救治ROSC率、存活出院率分析室颤组中经救治恢复自主循环66例(男48例、女18例)、存活出院分别为38例(男28例、女10例),ROSC率为35.5%(66/186)、存活出院率20.4%(38/186);非室颤组经救治恢复自主循环88例、存活出院7例,ROSC率为6.2%(88/1 427)、存活出院率0.5%(7/1 427)。室颤组被救治成功率显著高于非室颤组(P < 0.001)。尽早除颤是伴室颤OHCA患者救治成功重要影响因素,见表 1。

| 分组 | 室颤 | 非室颤 | χ2值 | P值 |

| ROSC | 66 | 88 | 163.77 | < 0.001 |

| 非ROSC | 120 | 1339 | ||

| 存活 | 38 | 7 | 241.24 | < 0.001 |

| 未存活 | 148 | 1 420 |

室颤组中男、女被救治ROSC率与存活出院率分析。男性被救治ROSC率为32.7%(48/147)、存活出院率为19.1%(28/147);女性被救治ROSC率为46.2%(18/39)、存活出院率为25.6%(10/39)。两组比较差异无统计学意义(P=0.117,P=0.364),见表 2。

| 分组 | 男性 | 女性 | χ2值 | P值 |

| ROSC | 48 | 18 | 2.454 | 0.117 |

| 非ROSC | 99 | 21 | ||

| 存活 | 28 | 10 | 0.824 | 0.364 |

| 未存活 | 119 | 29 |

固定岗位医生救治了479例OHCA患者,其中ROSC 98例、存活出院22例;轮转医生救治了1 134例OHCA患者,其中ROSC 56例、存活出院23例。固定岗位医生OHCA患者救治ROSC率及存活出院率分别为20.5%、4.59%;轮转医生OHCA患者救治ROSC率及存活出院率分别为4.94%、2.03%。固定岗位医生救治ROSC率及存活率均显著高于轮转医生(P < 0.01)。见表 3。鉴于OHCA患者救治成功率与患者发病后是否被及时发现并第一时间予以胸外按压、除颤(伴室颤或室速者)、是否心因性基础疾病等有关,因此有必要对该组研究数据进一步按发病时间、首次复苏时间、除颤时间等进行细化分组研究方可以得出更加科学的结论。

| 分组 | 固定岗位医生 | 轮转医生 | χ2值 | P值 |

| ROSC | 98 | 56 | 93.94 | < 0.001 |

| 非ROSC | 381 | 1 078 | ||

| 存活 | 22 | 23 | 8.17 | 0.004 |

| 未存活 | 457 | 1111 |

其中,固定岗位医生救治了69例伴室颤OHCA患者,其中ROSC 32例、存活出院17例;轮转医生救治了117例伴室颤OHCA患者,其中ROSC 34例、存活出院21例。固定岗位医生对伴室颤的OHCA患者救治ROSC率及存活出院率分别为46.4%、24.6%;轮转医生对伴室颤的OHCA患者救治ROSC率及存活出院率分别为29.1%、17.9%。固定岗位医生救治ROSC率显著高于轮转医生(P < 0.05)。见表 4。同样,对伴室颤OHCA患者的救治,需考虑发病时间、及时复苏等因素,尽量在同等条件下进行两组医师队伍救治成功率的差异性比较方才科学。

| 分组 | 固定岗位医生 | 轮转医生 | χ2值 | P值 |

| ROSC | 32 | 34 | 5.685 | 0.017 |

| 非ROSC | 37 | 83 | ||

| 存活 | 17 | 21 | 1.19 | 0.274 |

| 未存活 | 52 | 96 |

伴室颤186例OHCA患者中,181例予以气道管理(其中70例实施了气管插管)、114例予以静脉或其他途径给药。经救治后,伴室颤186例OHCA患者中38例存活出院(其中经气管插管救治5例;经给药13例、未给药25例)。

2.7 无脉性室速发生情况2024年杭州主城区OHCA案例中无脉性室速8例,均予以胸外按压及除颤等积极救治,一例经现场救治后恢复自主循环,呼吸、神志未恢复;其余7例均未恢复自主循环及呼吸、神志。

3 讨论OHCA患者发生率、室颤率、存活出院率等指标在不同的研究文献中报道不尽相同。山东大学齐鲁医院牵头的专家团队研究显示,2020年,中国经院前接诊OHCA患者发生率97.1/10万、首次可电击心律9.8%、存活出院率1.2%[3];美国西雅图2024年卫生年报数据显示,西雅图及国王郡2023年OHCA患者发生率72.57/10万、室颤率为19.83%、存活出院率19%[4],国内研究团队指出,约80%OHCA患者由室颤引起[5-6]。本文研究结果提示,OHCA患者中室颤发生率与心脏骤停发生后是否及时被发现有关。心脏骤停发生后,越早实施心电监护,室颤捕捉率越高。现有的文献报道的OHCA室颤率数据只是真实数据的一部分,另一部分可能因未能在第一时间监测而遭遗漏。遗漏的程度与不同国家或地区院前医疗急救体系建设水平有关。体系越完善、应急响应越快的国家或地区,OHCA患者被捕捉到室颤率越高。相应地,该国家或地区OHCA患者经救治存活出院率也相对较高。2024年杭州主城区急救平均反应时间为10 min 41 s,尽管在数智赋能(志愿者平台、视频医学指导等)基础上,OHCA救治成功率为历年来新高,但仍需通过进一步完善急救网络布局以缩短急救反应时间,促进危重患者救治成功率持续提升。

2024年,杭州主城区OHCA发生率50.17/10万,经救治的1 613例OHCA患者中室颤捕捉率为11.53%。进一步对不同年龄段OHCA患者室颤捕捉率进行分析:40~60岁年龄段OHCA患者中室颤率相对较高。提示,室颤率不仅与OHCA发生时长有关系,与发生的1日当中的时间段、年龄、现场环境(如温度)等也可能对室颤率的捕捉产生影响。分析原因,尚需进一步细化分组研究。如不同性别组要考虑OHCA发生时长因素、年龄因素;不同年龄段比较时,需同时考虑性别、OHCA发生时长、现场环境等因素的影响。

对室颤组、非室颤组经救治成功OHCA患者的复苏时长分析显示,所有存活出院的OHCA患者院前复苏均在30 min内完成。这与急诊领域专家研究的以时间为特征终止复苏的结果一致[7-9]。此结果,为适时终止顽固性OHCA患者院前现场复苏,转移至车上边途中复苏边转送至院内接受ECMO辅助CPR(extracorporeal cardiopulmonary resuscitation, ECPR)等系统救治措施提供了理论依据[10]。室颤组中,经救治最终存活出院的38例OHCA患者的救治措施回顾性分析提示,胸外按压、除颤、气道管理、给药只有按临床路径及时、规范实施并最大程度及时识别并纠正引发心脏骤停的可逆病因(如低体温、缺氧、K离子失衡、pH值失衡、中毒、血栓形成、心包填塞等)才能发挥高质量的救治效果[11-13]。

选择伴室颤OHCA患者研究者救治质量影响因素,在一定程度上避免了错过“黄金救治时间窗”病例的干扰,结果更有说服力。室颤组被救治成功率高于非室颤组,验证了伴室颤OHCA患者被救治成功的机会要高于非室颤组。进一步对不同性别伴室颤OHCA患者被救治成功率进行分析,不同性别伴室颤OHCA患者被救治成功率没有显著差异。当然,进一步分析其原因,仍需考虑院外心脏骤停发生时长、年龄及施救对象的不同等影响因素。本研究中,对固定岗位医生与轮转医生救治成功率分析数据提示,固定岗位医生成功率显著高于轮转医生。但因存在两组队伍救治的OHCA患者可能不具有可比性(如是否发病后都第一时间被发现、是否都得到及时复苏、是否存在不可逆复苏因素等),因此,需进一步通过大数据细化分组,尽量在同等可比性条件下比较,结果可信度才会更高。

综上所述,OHCA发生后,发生室颤的概率较高,室颤率与监测的及时性成正相关。同时,要考虑不同性别、年龄、环境等对室颤的影响。鉴于OHCA发生率高、涉及群体量大且救治时间窗短、生存率低的特点,结合目前国内院前医疗急救体系建设现状,为持续提高OHCA患者救治成功率,在建立高水平的专业队伍(岗位相对固定、强化训练与考核)的同时,推进公众实施除颤(提高公众急救知识普及率、在公共场所科学配置AED)是当务之急。在此基础上,积极开展急救视频医学指导、加强志愿者平台建设及院前院内衔接是现阶段行之有效的举措[14-15]。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 孙宝云,研究路线设计、数据收集及分析、论文撰写等;张军根,政策支持、数据审核;付卫林,政策支持;王建岗,数据统计、文献查询,校对;袁轶俊,数据核对;唐春福,数据核对

| [1] | 陈玉国, 徐峰. 中国心脏骤停与心肺复苏报告[M]. 2022年版. 北京: 人民卫生出版社, 2023. |

| [2] | Yan SJ, Gan Y, Jiang N, et al. The global survival rate among adult out-of-hospital cardiac arrest patients who received cardiopulmonary resuscitation: a systematic review and meta-analysis[J]. Crit Care, 2020, 24(1): 61. DOI:10.1186/s13054-020-2773-2 |

| [3] | The Writing Committee of the Report on Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation in China. 中国心脏骤停与心肺复苏报告(2022年版)概要[J]. 中国循环杂志, 2023, 38(10): 1005-1017. DOI:10.3969/j.issn.1000-3614.2023.10.002 |

| [4] | Public Health-Seattle & King County. (2024). 2024 EMS Annual Report[R]. Seattle, WA. |

| [5] | 中华医学会急诊医学分会, 中国医学科学院海岛急救医学创新单元, 海南医学院急诊创伤学院, 等. 中国AED布局与投放专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2020, 29(8): 1025-1031. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.08.003 |

| [6] | Aufderheide T, Hazinski MF, Nichol G, et al. Community lay rescuer automated external defibrillation programs: key state legislative components and implementation strategies: a summary of a decade of experience for healthcare providers, policymakers, legislators, employers, and community leaders from the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee, Council on Clinical Cardiology, and Office of State Advocacy[J]. Circulation, 2006, 113(9): 1260-1270. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.106.172289 |

| [7] | 刘扬, 何小军, 张进军, 等. 院外心脏骤停心肺复苏终止的时机与指征[J]. 中华急诊医学杂志, 2022, 31(1): 115-119. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2022.01.025 |

| [8] | Goto Y, Funada A, Goto Y. Relationship between the duration of cardiopulmonary resuscitation and favorable neurological outcomes after out-of-hospital cardiac arrest: a prospective, nationwide, population-based cohort study[J]. J Am Heart Assoc, 2016, 5(3): e002819. DOI:10.1161/JAHA.115.002819 |

| [9] | Nobre C, Thomas B, Santos L, et al. Prolonged chest compressions during cardiopulmonary resuscitation for in-hospital cardiac arrest due to acute pulmonary embolism[J]. Tex Heart Inst J, 2015, 42(2): 136-138. DOI:10.14503/THIJ-14-4267 |

| [10] | Wang JG, He YB, Chen XL, et al. A retrospective study on epidemiological analysis of pre-hospital emergency care in Hangzhou, China[J]. PLoS One, 2023, 18(4): e0282870. DOI:10.1371/journal.pone.0282870 |

| [11] | Youness H, Al Halabi T, Hussein H, et al. Review and outcome of prolonged cardiopulmonary resuscitation[J]. Crit Care Res Pract, 2016, 2016: 7384649. DOI:10.1155/2016/7384649 |

| [12] | Piacentini A, Volonte' M, Rigamonti M, et al. Successful prolonged mechanical CPR in a severely poisoned hypothermic patient: a case report[J]. Case Rep Emerg Med, 2012, 2012: 381798. DOI:10.1155/2012/381798 |

| [13] | Bartos JA, Carlson K, Carlson C, et al. Surviving refractory out-of-hospital ventricular fibrillation cardiac arrest: Critical care and extracorporeal membrane oxygenation management[J]. Resuscitation, 2018, 132: 47-55. DOI:10.1016/j.resuscitation.2018.08.030 |

| [14] | 中华医学会急诊分会院前急救学组, 北京医师协会院前急救分会. 电话指导的心肺复苏专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(8): 951-955. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019.08.007 |

| [15] | 院前急救视频指导专家共识组. 院前急救视频指导专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2024, 33(12): 1675-1680. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2024.12.004 |

2025, Vol. 34

2025, Vol. 34