2. 南京医科大学中毒研究所,南京 210029;

3. 南京大学医学院附属鼓楼医院,南京 210008

急性中毒的临床特征之一是涉及的毒(药)物品类繁杂,为临床诊断和治疗带来一定难度。但现有研究显示,部分患者同时还存在多种毒(药)物暴露的情况,临床上混合中毒并不鲜见[1]。国内外混合中毒的毒(药)物种类不尽相同[2],就经口服暴露而言,药物混合[3-4]和农药混合[5-6]暴露最为常见。混合暴露增加了临床表现的复杂性,给临床诊治带来挑战。混合中毒可能会对患者的病情复杂程度、严重程度及预后带来不利的影响。国内外对于混合中毒关注度低,目前相关临床研究较少[4-5]。本文回顾性分析了南京医科大学中毒研究所毒检中心的相关资料[7-8],探讨混合中毒中涉及的药物和农药类型及其临床特点,为混合中毒患者的救治提供参考。

1 资料与方法 1.1 研究对象收集2020年6月30日至2024年6月30日南京医科大学中毒研究所毒物检测中心,经口暴露中毒患者的毒物检测数据和临床资料。本文相关药物和农药检测样本为血液和尿液,送检样本来自江苏省内和省外56家二、三级医院。混合中毒的定义为血液和(或)尿液毒物检测显示存在两种或以上不同种类的毒(药)物,毒(药)物浓度符合中毒标准,并具有相应的临床表现。其中种类的分类依据参考《实用急性中毒全书》[9],采用四级分类法。例如,农药可分为一级(农药)→二级(杀虫剂)→三级(有机磷酸酯类杀虫剂)→四级(氧乐果);西药则分为一级(西药)→二级(神经系统用药)→三级(镇静催眠药物)→四级(艾司唑仑)。鉴于混合中毒的毒(药)物种类繁多,本研究中第四级分类仅列出暴露病例为前三种的药物和农药品种。

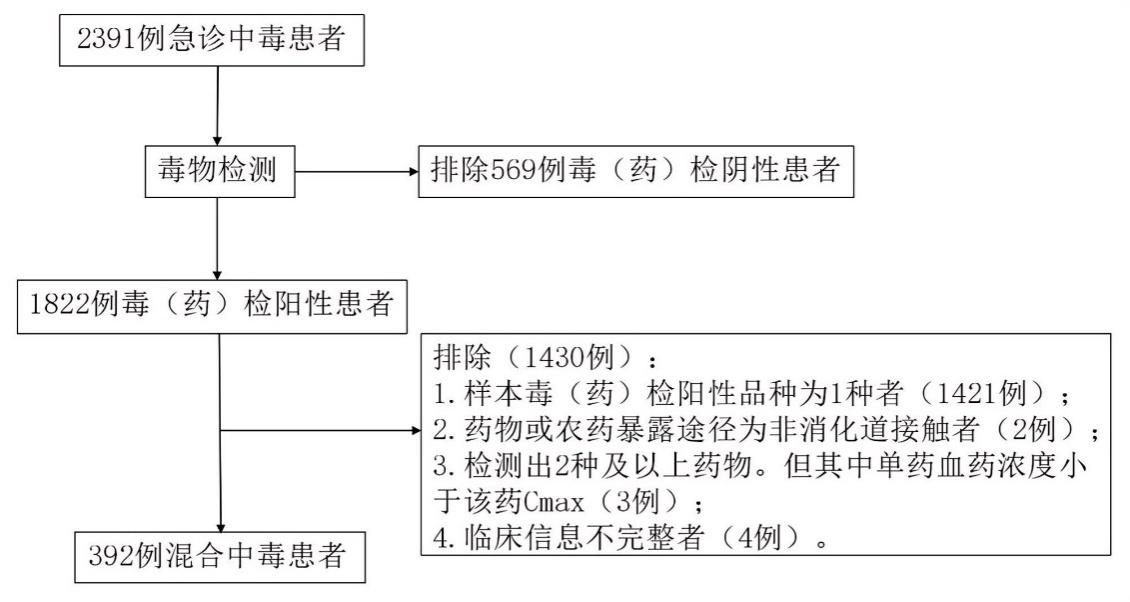

1.2 纳排标准纳入标准:①临床疑似药物或农药暴露,样本毒(药)检阳性;②明确药物或农药暴露,样本毒(药)检阳性;③无药物或农药暴露史,样本毒(药)检阳性,且临床表现与所检测药物或农药中毒相符合。排除标准:①样本毒(药)检阳性品种为1种者;②药物或农药暴露途径为非消化道接触者;③检测出两种及以上药物,但其中单药血药浓度小于该药峰浓度(Maximum Plasma Concentration,Cmax),同时未能提供药物接触时间,暂无法通过群体药代动力学准确判断是否过量;④临床信息不完整者。根据此纳入和排除标准,本研究最终共纳入392例混合中毒患者(图 1)。

|

| 图 1 临床入组流程图 |

|

|

患者临床信息包括性别、年龄、基础病史、毒(药)物暴露史及临床表现,并对患者预后情况进行门诊和电话随访。暴露史依据患者自述、家人和旁观者提供、遗书、周围散落药片及液体相关容器,网络购物信息等。本研究经医院伦理委员会批准(审批号: 2022-SR-050)。

1.4 统计学方法采用EXCEL 2019和SPSS 25.0软件进行数据分析,正态分布的计量资料以均数±标准差(x±s)表示,方差齐的数据采用成组t检验,方差不齐的数据采用秩和检验。计数资料以频数和百分率[例(%)]表示。

2 结果 2.1 一般资料共有2 391位疑似中毒患者的毒(药)物检测结果,检测阳性为1 822例,总阳性率为76.2%。其中混合中毒为392例,占阳性病例的21.5%。392例混合中毒患者中,男性158例,女性234例,男女比例为1:1.48。年龄(44±20)岁,其中18~59岁居多,为243例,占62.0%;18岁以下患者43例,占11.0%;60岁及以上患者106例,占27.0%。

2.2 暴露史为排除其他暴露途径所致干扰[10],本研究仅纳入口服暴露药物和农药的患者。依据暴露史提供的可靠性和明确性,分为3种情况:①明确暴露病史,且暴露史药物或农药成分与毒(药)检结果相符,共226例,占57.7%;②所提供暴露史与毒(药)检结果不符者97例,占24.7%;③未能提供暴露病史69例,占17.6%。

2.3 毒(药)物暴露种类 2.3.1 一级分类对入组患者毒物检测所得血液浓度结果进行分类统计,结合患者暴露史和基础疾病常用药情况,明确诊断混合中毒的毒(药)物种类,分别为混合药物中毒301例(76.8%)、混合农药中毒91例(23.2%)两大类。

2.3.2 混合药物中毒在明确血药浓度符合中毒标准的情况下,药物的具体分级分类情况见表 1。其中暴露药物包含精神类药物的患者247例,占82.1%。301例混合药物中毒中228例(75.7%)为故意服用,73例(24.3%)为意外接触。混合药物中毒种类为2种者171例(56.8%),3种者79例(26.2%),4种者41例(13.6%),5种者7例(2.4%),6种者3例(1.0%)。

| 序号 | 药物三级分类 | 病例数 | 占比 | 药物四级品种 | 病例数 | 百分比(%) |

| 1 | 镇静催眠药 | 179 | 59.5% | 艾司唑仑 | 51 | 16.9 |

| 唑吡坦 | 29 | 9.6 | ||||

| 劳拉西泮 | 27 | 9.0 | ||||

| 2 | 抗精神病药物 | 126 | 41.9% | 喹硫平 | 69 | 22.9 |

| 奥氮平 | 47 | 15.6 | ||||

| 氯氮平 | 13 | 4.3 | ||||

| 3 | 抗抑郁药 | 73 | 24.3% | 舍曲林 | 29 | 9.6 |

| 西酞普兰 | 22 | 7.3 | ||||

| 文拉法辛 | 17 | 5.6 | ||||

| 4 | 抗高血压药 | 35 | 11.6% | 氨氯地平 | 14 | 4.7 |

| 美托洛尔 | 13 | 4.3 | ||||

| 硝苯地平 | 8 | 2.6 | ||||

| 5 | 解热镇痛药 | 29 | 9.6% | 对乙酰氨基酚 | 19 | 6.3 |

| 布洛芬 | 11 | 3.7 | ||||

| 金刚烷胺 | 7 | 2.3 | ||||

| 6 | 抗组胺药 | 14 | 4.7% | 氯苯那敏 | 14 | 4.7 |

| 7 | 降糖药 | 8 | 2.7% | 二甲双胍 | 8 | 2.7 |

混合农药中毒患者接触的毒物主要为杀虫剂和除草剂等。91例混合农药中毒患者中,接触混配农药者共85例(占93.4%)。市售混配农药定义为两种或两种以上农药按一定比例混合配制成的制剂形态,具备国家农药生产许可注册批号,有效成分含量和配比符合国家规定标准[11]。85例混配农药包括混配杀虫剂(如甲维 · 虫螨腈、啶虫 · 哒螨灵等)60例、混配除草剂(如二甲四氯 · 草铵膦、草铵膦 · 草甘膦等)22例、混配杀鼠剂(溴敌隆 · 溴鼠灵)3例,混配农药四级品种排名前三见表 2。其余6例为患者同时或先后接触不同种类农药,包括杀虫剂混合除草剂(毒死蜱混合草铵膦、灭害威混合草甘膦等)5例和杀鼠剂混合除草剂(溴敌隆混合敌草快)1例。毒物暴露原因82例(90.1%)为蓄意暴露、9例(9.9%)为意外接触。混合农药中毒种类数为2种者72例(79.1%),3种者13例(14.3%),4种者4例(4.4%),5种者2例(2.2%)。

| 序号 | 农药二级分类 | 病例数 | 二级占比(%) | 混配农药四级品种 | 病例数 | 百分比(%) |

| 1 | 混配杀虫剂 | 60 | 70.6 | 甲维 · 虫螨腈 | 24 | 40.0 |

| 啶虫 · 哒螨灵 | 11 | 18.3 | ||||

| 吡虫啉 · 拟除虫菊酯 | 9 | 1.5 | ||||

| 2 | 混配除草剂 | 22 | 25.9 | 二甲四氯 · 草铵膦 | 10 | 45.5 |

| 草铵膦 · 草甘膦 | 7 | 31.8 | ||||

| 敌草快 · 草铵膦 | 3 | 9.0 | ||||

| 3 | 混配杀鼠剂 | 3 | 3.5 | 溴敌隆 · 溴鼠灵 | 3 | 100.0 |

392例混合中毒患者均表现出临床症状,但临床表现不典型,随暴露药物和农药的品种呈现差异,且严重程度受药物和农药暴露剂量的影响。混合药物中毒的临床表现取决于暴露药物的作用靶器官和毒不良反应,出现意识不清、嗜睡、昏迷等中枢神经系统表现的患者267例(88.7%),部分患者出现皮肤黄染、少尿无尿、呼吸衰竭、休克等脏器功能损伤表现。混合农药中毒的临床表现则取决于其毒理机制,主要临床表现为恶心、呕吐、腹痛、发热、乏力等,严重者出现抽搐、昏迷、呼吸困难、休克、心搏骤停等。

2.5 收住ICU患者药物和农药暴露种类和血液浓度392例混合中毒患者中共有25例收住ICU,其中混合药物中毒19例、混合农药中毒6例。药物和农药暴露种类数2种者15例,3种者5例,4种者3例,5种者2例。两例5种暴露者分别为一例混合药物中毒(包含艾司唑仑、劳拉西泮、米氮平、奥氮平、文拉法辛)和一例混合农药中毒(包含草甘膦、甲氨基阿维菌素、啶虫脒、哒螨灵、拟除虫菊酯)。收住ICU患者药物和农药暴露四级品种排名前三及其血液浓度范围见表 3。

| 序号 | 种类 | 病例数 | 收住ICU率(%) | 四级品种 | 数量 | 血液浓度范围(ng/mL) |

| 1 | 药物 | 19 | 6.3 | 艾司唑仑 | 4 | 550~3062 |

| 喹硫平 | 4 | 121~2455 | ||||

| 氨氯地平 | 3 | 115~135 | ||||

| 2 | 农药 | 6 | 6.6 | 甲氨基阿维菌素 | 3 | 74.3~187.7 |

| 虫螨腈 | 3 | 867~1197 | ||||

| 敌草快 | 2 | 158.8~1120 |

本研究通过门诊和电话随访统计混合中毒患者的预后情况,并对死亡患者的药物和农药暴露情况进行分析。392例混合中毒患者中共有31例患者死亡,病死率为7.9%。其中15例死亡患者为收住ICU患者,另16例死亡患者分为抢救室内死亡9例和自动出院后院外死亡7例。死亡患者毒(药)物种类包括混合药物中毒18例(病死率6.0%)、混合农药中毒13例(病死率14.3%)。死亡患者药物和农药具体暴露情况见表 4。

| 序号 | 种类 | 病例数 | 四级品种 | 病例数 |

| 1 | 药物 | 18 | 喹硫平、唑吡坦、西酞普兰 | 1 |

| 喹硫平、氟西汀、丙戊酸 | 1 | |||

| 喹硫平、帕罗西汀 | 1 | |||

| 喹硫平、氯苯那敏 | 1 | |||

| 艾司唑仑、劳拉西泮、米氮平、奥氮平、文拉法辛 | 1 | |||

| 艾司唑仑、唑吡坦 | 1 | |||

| 艾司唑仑、曲马多 | 1 | |||

| 氨氯地平、去甲西泮、咪达唑仑 | 1 | |||

| 氨氯地平、缬沙坦、阿托伐他汀 | 1 | |||

| 氨氯地平、奥氮平 | 1 | |||

| 氯氮平、氯苯那敏 | 1 | |||

| 麻黄碱、氟西汀、比沙可啶、咖啡因 | 1 | |||

| 文拉法新、唑吡坦、劳拉西泮 | 1 | |||

| 比索洛尔、氨磺必利 | 1 | |||

| 氯氮平、氯苯那敏 | 1 | |||

| 对乙酰氨基酚、曲马多 | 1 | |||

| 乙草胺、阿托品 | 1 | |||

| 二甲双胍、吡罗昔康 | 1 | |||

| 2 | 农药 | 13 | 甲氨基阿维菌素、虫螨腈 | 4 |

| 拟除虫菊酯、吡虫啉 | 2 | |||

| 草甘膦、甲氨基阿维菌素、啶虫脒、哒螨灵、拟除虫菊酯 | 1 | |||

| 敌草快、啶虫脒、哒螨灵、拟除虫菊酯 | 1 | |||

| 拟除虫菊酯、噻嗪酮 | 1 | |||

| 唑虫酰胺、虫螨腈 | 1 | |||

| 溴敌隆、五氟磺草胺、氰氟草酯 | 1 | |||

| 溴敌隆、溴鼠灵 | 1 | |||

| 溴敌隆、敌草快 | 1 |

本研究392例混合中毒患者中,男女比例相当,为1:1.48。年龄分布为6~94岁,年龄(44±20)岁。其中18~59岁患者为主,在392例中占62.0%。

近年来国内流行病学研究显示,我国中毒人群药物中毒比例呈上升趋势,农药中毒比例则呈下降趋势[12],同时混合中毒已成为常见的中毒暴露现象。国内由于毒物检测普及率较低,临床上对于中毒的诊断多依据病史和临床表现[13],而混合毒(药)物中毒的诊断更难确定。本研究就混合毒(药)物中毒这一特殊的临床中毒现象,结合毒物检测中心四年的混合中毒数据进行分析。数据显示混合中毒患者占毒(药)检阳性病例数的21.5%(392/1822),其中混合药物中毒为301例,占混合中毒的76.8%;混合农药中毒91例,占比23.2%。混合药物中毒暴露种类以精神类药物为主,其中排名前三为镇静催眠药、抗精神病药、抗焦虑药,混合药物暴露种类组合方式无规律性。混合农药中毒则以混配农药中毒为主,占比93.4%(85/91),排名前三位的混配农药为甲维 · 虫螨腈、啶虫 · 哒螨灵和二甲四氯 · 草铵膦。

面对急性中毒患者,毒(药)物暴露史是临床医生诊断的重要依据,然而混配农药的浓度含量亦存在差异。本研究中混配农药占比最大的甲维 · 虫螨腈,其市售商品有两种,两者浓度规格不同,总有效成分含量分别为6%和12%。前者甲氨基阿维菌素含量为1%,虫螨腈含量为5%;后者甲氨基阿维菌素含量为2%,虫螨腈为10%[11]。因此采集病史时要强调寻找相关包装或容器,这有助于临床及时诊断。同时本研究无法提供暴露史或提供暴露史与毒检结果不符的混合中毒患者占42.3%(166/392),说明混合中毒临床诊断不易,查阅文献相关研究报道较少。故而在临床上更应关注混合中毒患者,尽早进行毒物检测以明确毒(药)物暴露成分,降低误诊率和漏诊率。

本组数据显示混合中毒后临床表现呈重叠性和序贯性。以本研究混合农药中毒占比最多的甲维 · 虫螨腈为例,甲氨基阿维菌素口服暴露后的潜伏期为2 h,虫螨腈及其毒性更强的代谢产物溴代吡咯腈的清除半衰期为7~15 d[14]。甲维 · 虫螨腈中毒患者早期出现甲氨基阿维菌素的中毒性损害,虫螨腈的中毒症状在病程一周后方出现[15]。对于混合中毒患者,尽快通过毒物检测明确暴露毒(药)物的具体品种是临床救治的关键因素之一。治疗过程中,应根据暴露毒(药)物的种类,综合考虑治疗措施和方案。

混合中毒的病情恶化和病死率增加,可能与对中枢神经系统有损伤的药物和农药暴露有关[16-17]。混合药物中毒的药物暴露种类以精神类药物为主,此类药物暴露后作用靶器官主要为中枢神经系统[18],临床上表现主要为意识障碍和中枢呼吸抑制,在机械通气等常态化呼吸支持下病情一般不会反复,为此类患者的救治提供了可靠的保障。同时,氟马西尼[19]和纳洛酮等解毒剂有利于缩短病程[20]。而混合农药中毒大部分是混配农药,且不同农药成分中毒潜伏期和毒理机制差异较大。除前文反复提及的混配杀虫剂甲维 · 虫螨腈中毒,以混配除草剂中毒占比最多的二甲四氯 · 草铵膦为例,二甲四氯盐口服暴露潜伏期为半小时左右[21],草铵膦口服暴露潜伏期则较长,在4~60 h出现神经毒性症状[22],治疗中应兼顾考虑两者的毒理学和毒物代谢动力学。

研究显示,混合中毒相较单一中毒更有可能导致住院和死亡[23]。本组数据中收住ICU患者占比达6.4%(25例/392例)。国内一项多中心临床流行病学调查分析显示,急性中毒患者的病死率为1.73%[24]。本研究392例混合中毒患者中31例死亡,病死率为7.9%。由此可佐证混合中毒患者病情更严重、病死率更高的观点,本研究相关数据为此提供了临床参考。临床医生面对急性混合中毒患者,应关注神经系统症状,积极采用生命支持治疗,避免疏漏错过最佳治疗时间。此外,混合农药中毒和混合药物中毒相比,分别为收住ICU率6.6%(6/91)vs.6.3%(19/301),病死率14.3%(13/91)vs. 6.0%(18/301)。结合混合农药中毒和混合药物中毒的临床表现,提示混合农药中毒的病情严重程度和病死率明显高于混合药物中毒。

综上所述,混合中毒临床上占有一定比例,临床表现复杂、病情多样、病死率高。混合药物中毒比例大于混合农药中毒,但混合农药中毒的病死率高于混合药物中毒。在中毒临床研究中,应强化混合中毒的认识,积极开展毒物检测,尽早明确毒(药)物暴露种类,精准干预,以期改善预后。

编者按 就急性中毒而言,混合中毒已成为常见的中毒暴露现象,但其在临床患病率、混合毒(药)物种类、病死率等方面的临床数据,国内鲜有系统性文献报道。

混配农药是指两种或两种以上农药按一定比例混合配制成的制剂形态,具备国家农药生产许可注册批号,有效成分含量和配比符合国家规定标准。混配农药中毒,无论是有意或误服,在获得和购买过程中往往以单瓶购置,如本研究中暴露病例前三位的农药:甲维 · 虫螨腈、啶虫 · 哒螨灵和二甲四氯 · 草铵膦,这些农药人体暴露后,由于其潜伏期往往不一,临床中毒损害呈现为重叠性和序贯性。毒物检测可明确毒物种类和血尿浓度,进而依据毒理学和毒代动力学精准施治。具有代表性的甲维 · 虫螨腈,其组成为甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和虫螨腈,前者的潜伏期为数小时,而后者及其毒性更强的代谢产物溴代吡咯腈的清除半衰期为7~15 d,临床呈现序贯性损害。暴露后数小时呈现为甲氨基阿维菌素的中毒性损害,而后续方为虫螨腈所致毒性损害。目前的混配农药组成,与本世纪以有机磷农药和除虫菊酯混配为主的现象有极大的变化。与混合药物中毒以精神类药物(包括镇静催眠药、抗精神病药和抗抑郁药)暴露为多见,占82.1%,前三位具体药物为喹硫平、艾司唑仑和奥氮平,此类药物混合暴露无一定的规律性。精神类药物由于其药理学特征,暴露后作用的靶器官为中枢神经系统,临床以意识障碍和呼吸抑制为主,机械通气作为已常态化呼吸支持技术,为此类患者的救治提供了可靠的保障,氟马西尼和纳洛酮等解毒剂有利于缩短病程。

该研究从毒物检测明确为混合中毒的角度,分析了农药和药物两大类常见毒(药)物混合暴露在急性中毒中所占比例,同时分析了目前笔者的毒检中心混合农药和药物中毒的主要类型,得出常见排列前三位的农(药)物品种。提出重视混配农药中毒尤其是甲维 · 虫螨腈中毒救治的潜伏期差异、毒物代谢和清除特点。此文为混合毒(药)物中毒这一具有特殊性的临床现象,提出了初步研究结论,以期引起临床同道的关注。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 张嘉晖:论文撰写、研究设计;张劲松:论文修改、工作支持;石齐芳、李蒙:论文修改;张嘉晖、巴根:数据采集;毛征生、谢未然、孙昊:技术支持

| [1] | Milella MS, Petraccia L, Pirelli F, et al. Self-harm by single- and multi-agent medication poisoning in a retrospective analysis of a Poison Control Center database from January 2018 to December 2022[J]. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2024, 33(2): e5767. DOI:10.1002/pds.5767 |

| [2] | Konefal S, Sherk A, Maloney-Hall B, et al. Polysubstance use poisoning deaths in Canada: an analysis of trends from 2014 to 2017 using mortality data[J]. BMC Public Health, 2022, 22(1): 269. DOI:10.1186/s12889-022-12678-z |

| [3] | 孙涛, 陈小凤. 苯海索合并多种药物中毒3例分析并文献复习[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2019, 14(11): 1096-1097. DOI:10.3969/j.issn.1673-6966.2019.11.024 |

| [4] | 卢莉, 朱行利, 贾圣洁, 等. 喹硫平、艾司唑仑和一氧化碳混合中毒一例救治体会[J]. 中华航海医学与高气压医学杂志, 2020, 27(6): 774-775. DOI:10.3760/cma.j.cn311847-20200523-00214 |

| [5] | 朱伟, 范偲, 肖敏, 等. 草铵膦和百草枯混合中毒1例报告[J]. 中国工业医学杂志, 2022, 35(1): 35-36. DOI:10.13631/j.cnki.zggyyx.2022.01.009 |

| [6] | Tao YM, Liu TT, Han J, et al. Clinical characteristics and treatment of mixed-pesticide poisoning in a patient: reflections on a particular case[J]. J Int Med Res, 2020, 48(12): 300060520977392. DOI:10.1177/0300060520977392 |

| [7] | Shi QF, Ba G, Xia ZY, et al. The value of toxicological analysis in acute poisoning patients with uncertain exposure histories: a retrospective and descriptive study from an institute of poisoning[J]. World J Emerg Med, 2024, 15(2): 98-104. DOI:10.5847/wjem.j.1920-8642.2024.022 |

| [8] | 夏振瑜, 毛征生, 张劲松, 等. 毒物检测技术在895例临床中毒患者中的应用价值研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(2): 186-191. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.02.010 |

| [9] | 孙承业. 实用急性中毒全书[M]. 第2版. 北京: 人民卫生出版社, 2020: 1008. |

| [10] | de Andrade ARB, de Carvalho DL, Kishishita J, et al. Dimethoate absorption: a complementary in vitro and in vivo assessment[J]. Environ Toxicol Pharmacol, 2022, 95: 103961. DOI:10.1016/j.etap.2022.103961 |

| [11] | 农业部. 中华人民共和国农业部公告第2655号[J]. 中华人民共和国农业农村部公报, 2018(4): 4-17. |

| [12] | 张驭涛, 蒋绍锋, 郎楠, 等. 2016-2022年中国急性中毒病例流行病学特征及毒物类型构成分析[J]. 中华流行病学杂志, 2024, 45(10): 1376-1382. DOI:10.3760/cma.j.cn112338-20240507-00240 |

| [13] | Vodovar D, Gosselin S, Wiener SW. Using toxidromes in the ICU[J]. Intensive Care Med, 2025, 51(2): 404-408. DOI:10.1007/s00134-024-07777-x |

| [14] | Zhang SJ, Wang X, Yang X, et al. Toxicokinetics, in vivo metabolic profiling and tissue distribution of chlorfenapyr in mice[J]. Arch Toxicol, 2024, 98(11): 3763-3775. DOI:10.1007/s00204-024-03846-8 |

| [15] | 侯钢, 孙青, 巩守敬, 等. 甲维·虫螨腈致中毒性脑病死亡1例[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2023, 41(8): 629-631. DOI:10.3760/cma.j.cn121094-20221011-00492 |

| [16] | Compton WM, Valentino RJ, DuPont RL. Polysubstance use in the U.S. opioid crisis[J]. Mol Psychiatry, 2021, 26(1): 41-50. DOI:10.1038/s41380-020-00949-3 |

| [17] | Pickens CM, Hoots BE, Casillas SM, et al. Prevalences of and characteristics associated with single- and polydrug-involved U.S. emergency department visits in 2018[J]. Addict Behav, 2022, 125: 107158. DOI:10.1016/j.addbeh.2021.107158 |

| [18] | Zakaraya Z, Abu Assab M, Tamimi LN, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics: a comprehensive analysis of the absorption, distribution, metabolism, and excretion of psychiatric drugs[J]. Pharmaceuticals (Basel), 2024, 17(3): 280. DOI:10.3390/ph17030280 |

| [19] | Farcas I, Schölin L, Eddleston M. Could flumazenil be used pre-hospital by intramuscular injection for Coma due to mixed drug overdose not responding to naloxone?: a systematic review of the evidence[J]. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2025, 136(3): e70007. DOI:10.1111/bcpt.70007 |

| [20] | Lavonas EJ, Akpunonu PD, Arens AM, et al. 2023 American heart association focused update on the management of patients with cardiac arrest or life-threatening toxicity due to poisoning: an update to the American heart association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care[J]. Circulation, 2023, 148(16): e149-e184. DOI:10.1161/CIR.0000000000001161 |

| [21] | 全正霖, 张付军, 杨贤义. 成功救治口服二甲四氯钠中毒1例并文献复习[J]. 中国工业医学杂志, 2022, 35(3): 221-223. DOI:10.13631/j.cnki.zggyyx.2022.03.009 |

| [22] | Kim J, Chun BJ, Moon JM, et al. Prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio in the diagnosis of neurotoxicity after glufosinate ammonium poisoning[J]. J Toxicol Environ Health A, 2022, 85(12): 511-519. DOI:10.1080/15287394.2022.2040670 |

| [23] | Meng N, Sun YQ, Liu L, et al. Clinical features of 86 cases of acute diquat poisoning[J]. Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue, 2022, 34(3): 301-305. DOI:10.3760/cma.j.cn121430-20220128-00105 |

| [24] | 乔莉, 张劲松, 陈建荣, 等. 1965例急性中毒多中心前瞻性临床流行病学调查[J]. 中华急诊医学杂志, 2016, 25(11): 1376-1380. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2016.11.005 |

2025, Vol. 34

2025, Vol. 34