快速反应系统(rapid response system,RRS)是一个多学科合作系统,通过监测危机事件和触发反应来调度响应团队从而降低院内患者心搏骤停的发生率[1],其组成包括教育、监测、事件监测和呼叫、危机反应、患者安全/处理改进、治理和管理结构[2, 3]。 目前,引起严重不良事件(srious adverse events,SAE)主要原因是没有相应的预警信号和监测手段,导致此类患者未能及时救治;如果在患者病情恶化之前识别征兆,给予早期干预可阻止病情进一步恶化[4, 5]。因此,在院内建立一个含有早期预警系统(early warm system,EWS)和快速反应团队的RRS非常重要。本研究在院内基础上描述RRS的组织结构及运行方式并分析运行情况,报道如下。

1 资料与方法

本研究为描述性研究,从组织管理、人员结构和资质、培训和考核、呼叫标准及运行方式来描述。采用SPSS 20.0统计软件进行整理分析均数±标准差(x±s)、频数、构成比,进行统计描述2013年1月1日至2013年12月31日RRS运行的呼叫例数、发生区域、呼叫原因、医疗急救小组(medical emergency team,MET)到达时间、CPR与ROSO例数及患者转归。

1.1 院内RRS的建立与运行 1.1.1 组织管理

医疗副院长负责RRS。MET领导小组由主管院长、医务部护理部主任及麻醉科、急诊科、ICU科主任组成职责为制定配套政策;监管RRS运行,每季度对RRS运行情况进行总结和反馈;完善RRS运行机制包括设备、制度和路径。IT中心负责建立相关信息平台,包括抢救记录、评估系统及数据分析统计系统。 1.1.2 人员结构

本院RRS组成包括MET、广播通讯系统,参与项目的工作人员。MET成员根据楼宇分布及到达最短路程分组,由急诊、ICU、麻醉、脑科重症(NICU)二唤医生和其科室N2以上护士组成。 1.1.3 培训内容和技能要求

(1)MET成员培训及技能要求 MET成员的培训内容包括急救技能、常见危重症监护技术、抢救及护理。技能要求为:MET成员均通过BLS及ACLS;MET医师掌握所有气道开放技术:经口/鼻普通气管插管术、食管气管联合导管插管术、喉罩使用术、纤支镜下气管插管术、逆行气管插管术,掌握便携式呼吸机、移动多功能(ICU)式呼吸机的操作与气道管理,掌握体外心肺复苏机、体外心脏起搏术、临时体内心脏起搏术和除颤仪的操作,掌握并灵活运用AHA《2010版心肺复苏指南》要求的常用药物使用方法、适应证及禁忌证。

(2)其他人员的培训和技能要求 根据JCI和AHA课程要求设置三个层次的培训课程。行政和后勤人员完成(cardiopulmonary resuscitation,CPR);医生、医技和护理人员完成BLS;急诊科、ICU、麻醉科、心内科、呼吸内科的医生,及急诊抢救室、重症监护科室(EICU、ICU、NICU、CCU、心脏大血管监护、胸外监护)和复苏室N2及以上护士完成ACLS。

(3)测试和评估 所有院内人员必须通过理论技能考核并定期进行临床追踪及现场测试。MET成员每年考核复评一次,其他员工两年复评一次并定期知识更新确保培训的覆盖和测试通过率达100%。 1.1.4 RRS运行

(1)呼叫标准(EWS) EWS主要是针对患者重要体征的物理状态进行动态监测记录变化情况,核心检测项目包括心率、血压、呼吸频率、体温、意识[6]其能早期发现SAE和即将恶化的患者。本院在美国上州医学院基础上改良形成EWS:急剧心率改变<40次/min或≥130次/min,急剧收缩压下降到<80 mmHg或≥200 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),急剧呼吸频率改变 RR<9次/min 或 ≥36次/min,急剧氧饱和度变化<90%(用氧情况下),急剧意识的改变,员工担心患者。

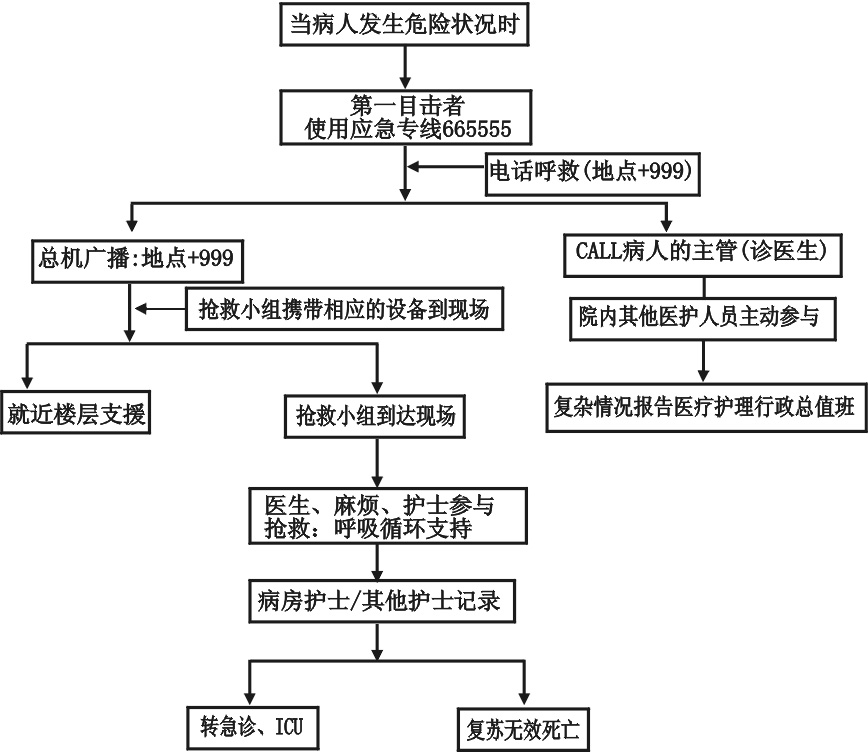

(2)抢救流程 RRS的任务是识别危险患者,派遣经过专业培训的急救人员携带专业设备迅速到达患者床边进行急救处理[7]。MET 24 h负责院内SAE患者的紧急抢救并保障紧急状态下绿色通道畅通。当发现符合指标的危急信号时,院内任何员工拨打统一应急专线665555(统一代码为地点+999)启动RRS,此时院内广播通知MET小组。责任区域包干制(除监护单元和麻醉科)内的MET会在规定的5 min内到达呼叫现场,而邻近责任科室则负责相救援工作。到达救援现场后认真评估患者快速识别处理危重患者及时实施干预。抢救结束后MET负责人填写急救事件资料收集表而抢救过程中行CPR的需填写心肺复苏记录单。责任区域包干区域,见图 1,抢救流程图见图 2。

|

| 图 1 浙江大学医学院附属第二医院MET责任分区 |

|

| 图 2 浙江大学医学院附属第二医院RRS运行流程图 |

(3)MET撤离标准 符合以下任何之一即可:(1)ROSC恢复,生命体征相对稳定后;(2)主管医师/当日最高唤医师与MET共同决定;(3)医疗总值班进行协调。 2 结果 2.1 患者的一般资料

80例患者的人群分布中男性49例(61.2%),女性31例(38.8%),年龄(57.4±2.5)岁。 2.2 发生区域及呼叫原因

80例发生区域中排前两位的是内科病房20例(25.0%),外科病房29例(36.25%);128项呼叫原因中意识丧失占32.8%,见表 1。

| 项目 | 例(%) |

| 发生区域 | 80 |

| 内科病房 | 20(25.0) |

| 外科病房 | 29(36.25) |

| 门诊及特殊科室 | 26(32.5) |

| 院内其他公共区域 | 5(6.25) |

| 呼叫原因 | 128 |

| 意识丧失 | 42(32.8) |

| 呼吸窘迫 | 15(11.7) |

| 气道不畅 | 14(10.9) |

| 目击患者倒下 | 1(0.8) |

| 血压测不到 | 14(10.9) |

| 颈动脉搏动消失 | 20(15.7) |

| 其他 | 22(17.2) |

MET四个运行小组均在规定的5 min内到达,其中急诊科(2.1±1.1) min,ICU(3.0±1.0)min,NICU(2.0±1.1)min,麻醉科5.0 min。MET平均到达时间(2.7±1.2)min。

2.4 CPR与患者转归

80例患者中45例需要现场行CPR,其中ROSC为39例(87%),转归患者中病情稳定者68例(85%),死亡3例(3.75%),见表 2。

| 项目 | 例(%) |

| CPR与ROSC | 80 |

| CPR | 45 |

| ROSC | 39(87) |

| 患者转归 | 80 |

| 病情稳定 | 68(85.0) |

| 转ICU | 6(7.5) |

| 死亡 | 3(3.75) |

| 自动出院 | 3(3.75) |

采用本院EWS后发现,前三位呼叫原因为意识丧失(32.8%),气道不畅与呼吸窘迫(22.6%)及其他(17.2%)。该结果与国外研究有所不同,国外研究中多达50%急救小组的呼叫都与呼吸窘迫有关[6]。这可能是由于国内外呼叫人员的不同以及EWS标准制定的差异导致。因此,院内呼叫人员如何对RRS的启动进行有效识别需要加强培训,而本研究结果显示应特别重视意识障碍、气道不畅与呼气窘迫及其他一些情况的评估与呼叫。

3.2 MET人员的组成及分区域团队合作管理

MET成员组成在不同研究中略有差异,一般由麻醉科、ICU、CCU以及急诊科的医生和护士组成[8],至少包括一名内科医生和护士[9, 10],还可包括一名药师。本院考虑到楼宇分布及有效利用人力资源,MET由急诊、ICU、麻醉、NICU二唤医生和其科室N2以上护士所组成并负责相应区域管理。本研究显示MET均能在5 min内到达,分区域管理以最短半径达到病房及院内其他公共区域的呼叫地点赢得抢救时间,同时也充分利用了以上成员的优势。 3.3 规范化培训考核和模拟演练、现场追踪能提高抢救成功率

针对MET与院内其他员工采取相应的培训与考核有助于RRS的运行。本研究显示高达87%ROSC成功率与其先前合理培训和考核密切相关。呼叫人员可以在MET小组到达前早期识别及进行有效CPR以提高ROSC成功率。Grenvik等[11]强调,作为MET的成员可以通过模拟演练这种方法来提升RRS应用质量。本院通过预先设计RRS剧本,进行每月一次的模拟演练,MET必须全程参与急救。可以达到全院培训、宣传,明确责任人,检测医师能力、上级医师有无到场等作用。本研究中经MET处理的患者病情稳定(85%)和及时转ICU(7.5%),提示定期模拟演练及现场追踪能有效提升患者救治率延缓病情恶化。

3.4 建立RRS数据库并分析原因

本院RRS相关数据库的建立及收集由专门人员负责并定期进行报告及讨论,从而不断改善RRS的运行质量。国外研究中通过回顾性总结RRS抢救事件发现31.3%为医疗错误,67.5%为诊断错误,59.6%为治疗错误,26.3%为可预防错误[12]。因此,对RRS数据追踪可以回顾性地分析和避免相同错误,不断改进SAE的管理效果。

目前,国内只有少数几家医院建立了RRS,其运行标准和实施流程也有待完善。本研究是根据国内外相关经验及自身情况而设计,既保证了MET成员的稳定性也充分利用人力资源和相关设备。通过RRS在院内12个月的运行后分析发现,MET小组的到达时间能达到预定的时间要求,保证了患者的安全并及时发现和处理SAE,也降低了患者的医疗费用。但本院RRS还应该进一步地关注执行力,定期回顾和反馈相关数据进行持续质量改进。

| [1] | Sakai T,Devita AM. Rapid response system[J]. Journal of Anesthesia, 2009, 23(3): 403-408. |

| [2] | Smith GB. In-hospital cardiac arrest: is it time for an in-hospital 'chain of prevention'?[J]. Resuscitation, 2010, 81(9): 1209-1211. |

| [3] | Devita MA,Bellomo R,Hillman K,et al. Findings of the first consensus conference on medical emergency teams[J]. Crit Care Med, 2006, 34(9): 2463-2478. |

| [4] | Kellum JA,张继承. 重症快速反应小组的构建[J]. 中华内科杂志, 2012, 51(8): 595-596. |

| [5] | 庄一渝,史长文,叶志弘. 快速反应系统在临床急救工作中的应用进展[J]. 中华护理杂志, 2013, 48(7): 669-670. |

| [6] | Dacey MJ,Mirza ER,Wilcox V,et al. The effect of a rapid response team on major clinical outcome measures in a community hospital[J]. Crit Care Med, 2007, 35(9): 2076-2082. |

| [7] | 李海波. 院内医疗急救的进展[J]. 中华急诊医学杂志, 2014, 23(8): 948-950. |

| [8] | Jones D,Bellomo R,Bates S,et al. Long term effect of a medical emergency team on cardiac arrests in a teaching hospital[J]. Crit Care, 2005, 9(6): R808-R815. |

| [9] | Jacques T,Harrison GA,Mclaws ML,et al. Signs of critical conditions and emergency responses (SOCCER): a model for predicting adverse events in the inpatient setting[J]. Resuscitation, 2006, 69(2): 175-183. |

| [10] | Jones D,Bellomo R,Devita MA. Effectiveness of the medical emergency team: the importance of dose[J]. Crit Care, 2009, 13(5): 313. |

| [11] | Grenvik A,Schaefer JR,Devita MA,et al. New aspects on critical care medicine training[J]. Curr Opin Crit Care, 2004, 10(4): 233-237.[12]Braithwaite RS,Devita MA,Mahidhara R,et al. Use of medical emergency team (MET) responses to detect medical errors[J]. Qual Saf Health Care, 2004, 13(4): 255-259. |

2015, Vol. 24

2015, Vol. 24