急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)是急诊诊治范围内的急危重症之一。因其有相对完善固定的诊断标准及治疗体系,自2009年中国卫生部要求推动“单病种”管理以来,是首批纳入的病种。单病种有其相匹配的临床路径,以期通过规范治疗实现最佳效果、控制住院时间、降低治疗费用,提高患者满意度。但现有临床路径主要针对住院患者,而急性ST段抬高型心肌梗死患者入院后首先由急诊接诊,且由于溶栓时间窗和门球时间与预后相关,急诊的先期处理非常重要[1]。以可更新的学术规范来指导、监控诊疗工作组成员的诊疗行为,有可能避免医疗差错,提高患者生存率,与后续专科处理合理衔接,故提出建立适合急诊工作特点、符合临床实际效用的急诊临床路径。为评估其临床价值进行了以下一系列工作。

1 资料与方法 1.1 前期准备以万方数据库为检索平台,以“急性心肌梗死”和“临床路径”为检索词,检索所有中文相关文献,描述国内急诊临床路径在STEMI病例中的实施现状。

通过信息科采集复旦大学附属华山医院北院2013年至2016年所有急诊数据,描述STEMI发病率及一般用药情况,以百分比描述治疗行为。

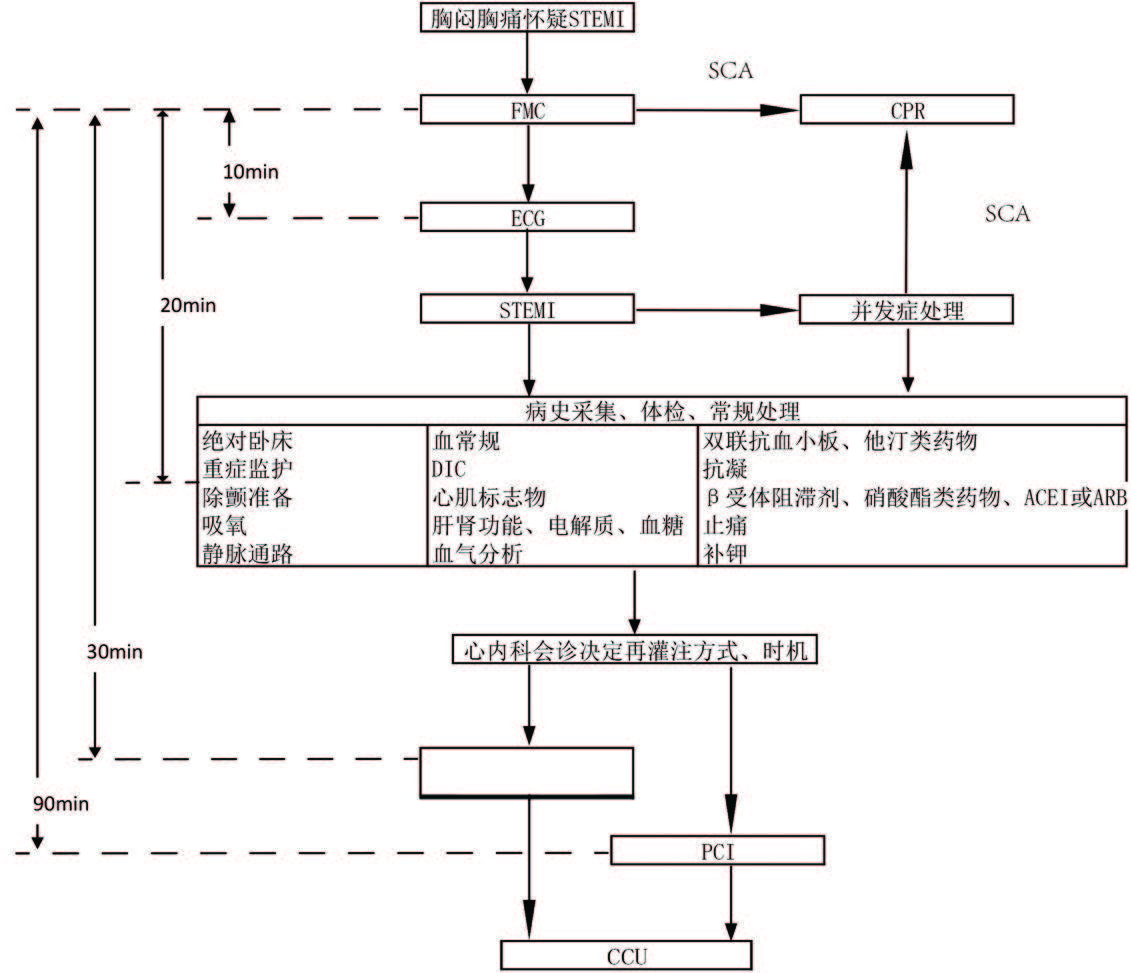

1.2 急诊临床路径的建立根据上海医师协会课题“急诊重点疾病临床路径的探索与应用”设计,由急诊医师组成急诊临床路径小组,完成文献学习、流程图、路径表制作。

(1)心肌梗死定义:指由于动脉粥样斑块破裂、溃疡、裂纹、糜烂或夹层,引起一支或多支冠状动脉血栓形成,导致心肌血流减少或远端血小板栓塞伴心肌坏死。(第三版“心肌梗死全球定义”Ⅰ型心肌梗死)[2]

(2)ICD-10编码:I21.300(急诊统一录入编码)

(3)诊断标准:临床症状,胸骨后或心前区剧烈的压榨性疼痛(通常超过10~20 min);含硝酸甘油不能完全缓解;心电图超急期可表现为异常高大且两支不对称的T波。早期表现为ST段弓背向上抬高(呈单向曲线)伴或不伴病理性Q波、R波减低(正后壁心肌梗死时,ST段变化可以不明显)。左束支需结合临床。首次不能明确诊断,则10~30 min后复查。

(4)纳入标准:①发病12 h内(包括正后壁心肌梗死)或伴有新出现左束支传导阻滞的患者;②伴心原性休克或心力衰竭时,即使发病超过12 h者。

(5)评价终点:患者完成静脉溶栓、直接经皮冠脉介入(PCI)、死亡或选择其他治疗方式(放弃溶栓、放弃直接PCI、选择间接PCI或手术)。

|

| FMC,首次医疗接触;SCA,心脏骤停;CPR,心肺复苏;ECG,心电图;PCI,经皮冠脉介入;CCU,心血管科重症监护病房 图 1 急诊STEMI诊疗流程 |

|

|

| 时间 | 到达急诊科(0~10 min) | 到达急诊科(11~20 min) |

| 主要诊疗工作 | □询问病史与体格检查 □描记“18导联”心电图 □明确诊断 □病情评估,危险分层 □建立静脉通道 □心内科专科会诊需求并发症处理,维护生命体征平稳 |

□重症监护 □抗栓治疗 □心内科专科会诊评估确定再灌注方案 □重复病情评估 □并发症处理,维护生命体征平稳 |

| 重点医嘱 | □描记“18导联”心电图 □绝对卧床 □吸氧(指末氧监测≥94%) □监护(持续心电、血压和血氧饱和度监测) □除颤仪到位 □开通静脉通路 □化验:血常规;DIC;血糖;心肌损伤标志物;肝功能、肾功能、电解质;血气分析 □心内科立即急会诊 |

急诊处理: □绝对卧床 □吸氧 □监护(持续心电、血压和血氧饱和度监测) □床旁备除颤仪 □拜阿司匹林300 mg立即嚼服 □氯吡格雷600 mg或替格瑞洛180 mg(直接PCI)立即口服氯吡格雷300 mg(≤75岁溶栓)立即口服 氯吡格雷75mg(> 75岁溶栓)立即口服 □抗凝治疗 □立普妥立即口服 □吗啡3 mg立即肌注(必要时5 min重复一次,不超过15 mg) □复查心电图 |

| 主要护理工作 | □吸氧 □重症监护、做好除颤准备 □建立静脉通道 □静脉抽血 □完成护理记录 □指导家属完成急诊挂号、交费 □院前预警STEMI直接分为Ⅰ级患者;到院后经心电图诊断为STEMI的患者将原分级立即提升为Ⅰ级 |

□吸氧 □重症监护、做好除颤准备 □配合急救治疗 □完成护理记录 □办理“入院手续”等工作 |

| 评价 | 心电图完成时间 是否早期诊断 请会诊时机 |

抗栓治疗时机 会诊到达时机 确定再灌注时机 干扰后续治疗的原因分析 |

| 护士签名 | ||

| 医师签名 |

自2016年8月起采集数据,对于急诊确诊为急性ST段抬高型心肌梗死患者记录其基本信息,包括性别、年龄、发病时间、就诊时间、心电图完成时间、抗血小板治疗时间、会诊到达时间以及PCI开始时间。其中心电图完成时间和PCI时间是重要质控时间点。2017年1月起急诊临床路径实施。以2016年8月至12月为对照,比较临床路径实施后(2017年1月至9月)各时间节点差异,以四分位法描述,因小样本量,仍采用t检验,以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 文献复习统计共获得207篇文献。72.9%(151篇)的文献集中于近五年。其中64.2%(97篇)与护理相关,19.9%(30篇)与住院、康复相关,仅6.0%(9篇)与急诊处理相关[3-6],明确“急诊临床路径”的仅一篇[7]。说明“急诊临床路径”的实施在国内目前还没有得到足够重视,亟待系统的管理和评估。

2.2 历史数据分析本院急诊4年共接诊382 984例,其中明确急性ST段抬高型心肌梗死226例(59.01/10万)。治疗用药包括拜阿司匹林(61.06%)、氯吡格雷(81.68%)、阿托伐他汀(49.56%)、美托洛尔(15.49%)、低分子肝素(11.50%)、肾上腺素(4.42%)。急诊死亡9例(4.0%)。比较4年诊疗行为、治疗效果差异无统计学意义。

2.3 临床路径实施前后比较共录入患者48例,男性38例,女性10例,年龄(61.16±12.66)岁。2017年有2例因心脏破裂等致死性并发症死亡,就诊距发病时间均超过24 h。存活患者平均发病5 h就诊。2016年组18例,2017年组30例。比较两组基础健康状况差异无统计学意义(P > 0.05),比较各时间节点见表 2。

| 时间点 | 25%(min) | 50%(min) | 75%(min) | P值 | |

| 完成心电图 | 2016年 | 4.00 | 10.00 | 16.25 | 0.12 |

| 2017年 | 3.00 | 5.50 | 10.00 | ||

| 抗血小板治疗 | 2016年 | 9.25 | 15.50 | 45.00 | 0.68 |

| 2017年 | 12.75 | 22.50 | 53.00 | ||

| 会诊到达 | 2016年 | 11.00 | 17.00 | 50.00 | 0.58 |

| 2017年 | 18.00 | 26.00 | 44.75 | ||

| 门球时间 | 2016年 | 71.00 | 114.00 | 198.00 | 0.89 |

| 2017年 | 90.00 | 122.00 | 161.00 |

根据质控要求,心电图在10 min内完成,门球时间 < 90 min。48例上述两项完成率分别为64.6%和34.1%,两年比较差异无统计学意义。

3 讨论急诊临床路径的意义在于科学指导,规范诊疗行为,避免医疗差错,提高就诊质量。急性ST段抬高型心肌梗死因其病情危重、变化迅速,容易发生致死性并发症,但通过早期诊断、早期干预可以明确改善预后,故而一直是医疗机构各个层面都非常重视的重点疾病[8]。避免误诊,快速处置对急诊而言尤为重要。急诊临床路径的提出不仅是管理需要,更是为了保障患者医疗安全。通过明确各个节点,有助于临床操作,并提出了清晰的治疗目标。2017年急诊临床路径实施后,通过比较可以发现,各时间节点均较2016年有所缩短,差异无统计学意义可能与例数较少以及部分病例变异度相关。

临床路径的价值不仅在于评价,更在于发现问题加以改善。以分钟为单位的时间节点更符合急诊工作的实际和病种的要求。通过对各个时间节点完成情况进行分析可以发现临床操作流程中存在的不足。以此次调查为例,总体评价可以发现心电图、抗血小板治疗以及会诊等PCI前准备时间基本可在1 h内完成,但门球时间超过质控要求,通过临床路径节点分析可以发现,完成准备和PCI实施间隔过长。进一步分析原因,30%在于沟通,家属不能接受或者对PCI术表示犹豫,30%原因与DSA设备及DSA小组人员召集相关,另有一部分患者存在或被怀疑与心肌梗死治疗相矛盾的合并症需要进一步确诊或稳定生命体征。就发现的问题可提出针对性的解决方案。医院了解到上述情况,首先可以对硬件设备进行改造扩建。心内科组织成立DSA小组,与急诊科室共建,启动方式公示,不断完善绿色通道建设。另由于我院周边异地导入患者较多,流动性大,文化水平参差不齐,医院定期组织面向患者的讲座及科普宣传,通过多种手段提高就诊患者对该疾病的认识,提高依从性。因各种客观因素,部分改进措施可能无法取得立竿见影的效果,可以通过长期随访加以评估。当然,提高急诊科自身诊疗水平仍是重中之重。从上述结果可知仍有很大上升空间。急诊工作特点决定患者流动量大、病情差异大,急诊医师流动性也大。科室需要建立一系列制度,包括充分的岗前培训、定期学术讲座、诊疗工作质量评价以及相应的奖惩措施。急诊医师需要认识到缩短门球时间对改善患者预后的重要意义。急诊科室应保证同质化的诊疗服务。

急诊临床路径的应用刚刚起步,还有许多需要完善之处,包括更新和反馈机制。建立地区性甚至更大范围的急诊临床路径登记及评价系统可能有利于国家卫生体系建设和促进基础医疗。同时信息化手段也有助于急诊临床路径的推广实施。

| [1] | 严金川, 徐良洁, 袁伟, 等. "无缝链接"救治模式对急性心肌梗死患者疗效及预后的影响[J]. 中华急诊医学杂志, 2013, 22(6): 646-648. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2013.06.024 |

| [2] | 中华医学会心血管病学分会. 急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南[J]. 中华心血管病杂志, 2015, 43(5): 380-393. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2015.05.003 |

| [3] | 舒娴, 傅春江, 胡佳勇, 等. 规范化临床路径对急性心肌梗死急诊介入治疗的效果分析[J]. 实用医学杂志, 2013, 29(17): 2872-2873. DOI:10.3969/j.issn.1006-5725.2013.17.040 |

| [4] | 王兆为, 张晓斌, 王武. 临床路径在急性ST段抬高心肌梗死溶栓治疗中的应用[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2015, 10(3): 228-231. DOI:10.3969/j.issn.1673-6966.2015.03.10 |

| [5] | 续红梅, 刘茁, 何敬, 等. 急性心肌梗死医疗质量改进效果分析[J]. 中国病案, 2013, 14(9): 10-12. DOI:10.3969/j.issn.1672-2566.2013.09.004 |

| [6] | 郑时康, 王甲文, 舒娟. 临床路径在ST段抬高型急性心肌梗死急诊中的应用研究[J]. 吉林医学, 2014, 35(16): 3655-3656. |

| [7] | 王子超, 刘静, 郝毅, 等. 急性心肌梗死介入治疗术的急诊临床路径优化与效果评价[J]. 心血管康复医学杂志, 2017, 26(5): 511-515. DOI:10.3969/j.issn.1008-0074.2017.05.14 |

| [8] | 刘晓宇, 楚英杰, 秦历杰, 等. 优化急性ST段抬高型心肌梗死急诊救治流程[J]. 中华急诊医学杂志, 2015, 24(10): 1160-1163. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2015.10.028 |

2019, Vol. 28

2019, Vol. 28