无创机械通气(non-invasive ventilation, NIV)已经广泛应用于治疗各种原因引起的急慢性呼吸衰竭的重症患者,尤其适用于慢性阻塞性肺疾病急性加重期和急性心源性肺水肿的患者[1],目前文献对于NIV治疗2型呼吸衰竭和心源性肺水肿失败原因研究较多,而对于社区获得性肺炎(community acquired pneumonia, CAP)患者使用NIV的情况研究甚少。CAP是指在医院外罹患的感染性肺实质炎症,包括具有明确潜伏期的病原体感染在入院后于潜伏期发病的肺炎,目前CAP的患病率逐年增加,多项研究表明ICU中重症CAP患者的30 d病死率达23% ~ 47%[2-4]。2016年版中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南中已经明确推荐NIV作为CAP的辅助呼吸治疗措施,有国外研究表明NIV与高浓度氧疗相比能降低急性呼吸衰竭CAP患者的气管插管率和病死率,使氧合指数得到更快更明显的改善,降低多器官衰竭和感染性休克发生率[5]。在使用NIV治疗CAP时,需要及时识别NIV失败,在最初的1 ~ 3 h内如不能有效的改善患者的氧合指数和呼吸频率,应立即改为气管插管呼吸机辅助呼吸。本研究旨在探讨CAP患者以NIV作为初始通气模式治疗失败的风险因素,为早期识别和更改通气模式提供理论依据。

1 资料与方法 1.1 一般资料采用回顾性分析方法选择2016年2月至2018年4月北京朝阳医院急诊科收治诊断为CAP的患者作为研究对象,详细查阅和采集在此期间CAP患者的病历资料和数据。CAP的诊断标准如下:①社区发病。②肺炎相关临床表现,Ⅰ新近出现的咳嗽咳痰或原有呼吸道疾病加重;Ⅱ发热;Ⅲ肺实变体征或听诊可闻及湿性啰音;Ⅳ外周血白细胞 > 10×109/L或 < 4×109/L,伴或不伴细胞核左移。③胸部影像学检查显示新出现的斑片状浸润影、实变影、磨玻璃影或间质性改变,伴或不伴胸腔积液。符合①、③及②中任何一项并除外肺结核、肺部肿瘤、非感染性肺间质疾病、肺水肿、肺不张、肺栓塞、肺嗜酸性粒细胞浸润症及肺血管炎后即可建立诊断[6]。

1.2 分组对于入院首选NIV通气模式的CAP患者,根据NIV是否成功分为两组。NIV治疗至少在1 h以上才被认为是初始治疗选择NIV通气模式,NIV不足1 h的均不纳入研究。从患者使用NIV到顺利脱离无创治疗即称为NIV治疗成功,NIV治疗1 h以上后不能再耐受NIV从而改为插管上呼吸机称为NIV失败,失败组按照NIV治疗时间分为1 h以上组和3 h以上组。

1.3 方法与定义指标:采集入选患者年龄、性别、入院24 h内APACHEⅡ评分和基础疾病情况等临床资料;患者NIV治疗之前的呼吸频率、心率、平均动脉压、氧合指数、pH值、PaCO2和血流动力学支持等生理参数,NIV治疗开始后对患者的生理参数实时监测评估并根据患者情况行血气检查;患者影像学检查提示的肺部感染情况。对于基础疾病的定义:心血管疾病是指严重的左心功能不全(射血分数 < 40%)、肺动脉高压右心功能不全、严重的心脏瓣膜病;肾功能不全是指患者为规律透析或尿毒症达到透析标准;肝功异常是指存在慢性疾病如乙肝或酒精肝导致肝硬化;恶性血液系统疾病是指淋巴瘤、白血病及浆细胞疾病等。血流动力学支持的定义为需要使用升压药物维持血压或在1 h内至少输注2L的液体对患者进行复苏[7]。肺部感染情况根据影像学检查结果分级:单侧肺单发感染灶定义为1级,单侧肺多发感染灶或单发面积超过50%定义为2级,双肺多发感染定义为3级,双肺多发感染伴肺实变或胸腔积液积液定义为4级。

1.4 统计学方法采用SPSS 24.0软件进行统计学分析。正态分布的计量资料采用均数±标准差(Mean±SD)表示,组间比较采用成组t或t'检验;描述偏态分布或总体分布未知的数据采用四分位间距(IQR)法,组间比较采用Mann-Whitney U非参数检验;计数资料用例数(百分比)表示,组间比较采用卡方χ2检验;采用多因素logistic回归分析NIV失败的风险因素;以P < 0.05为差异有统计学意义。

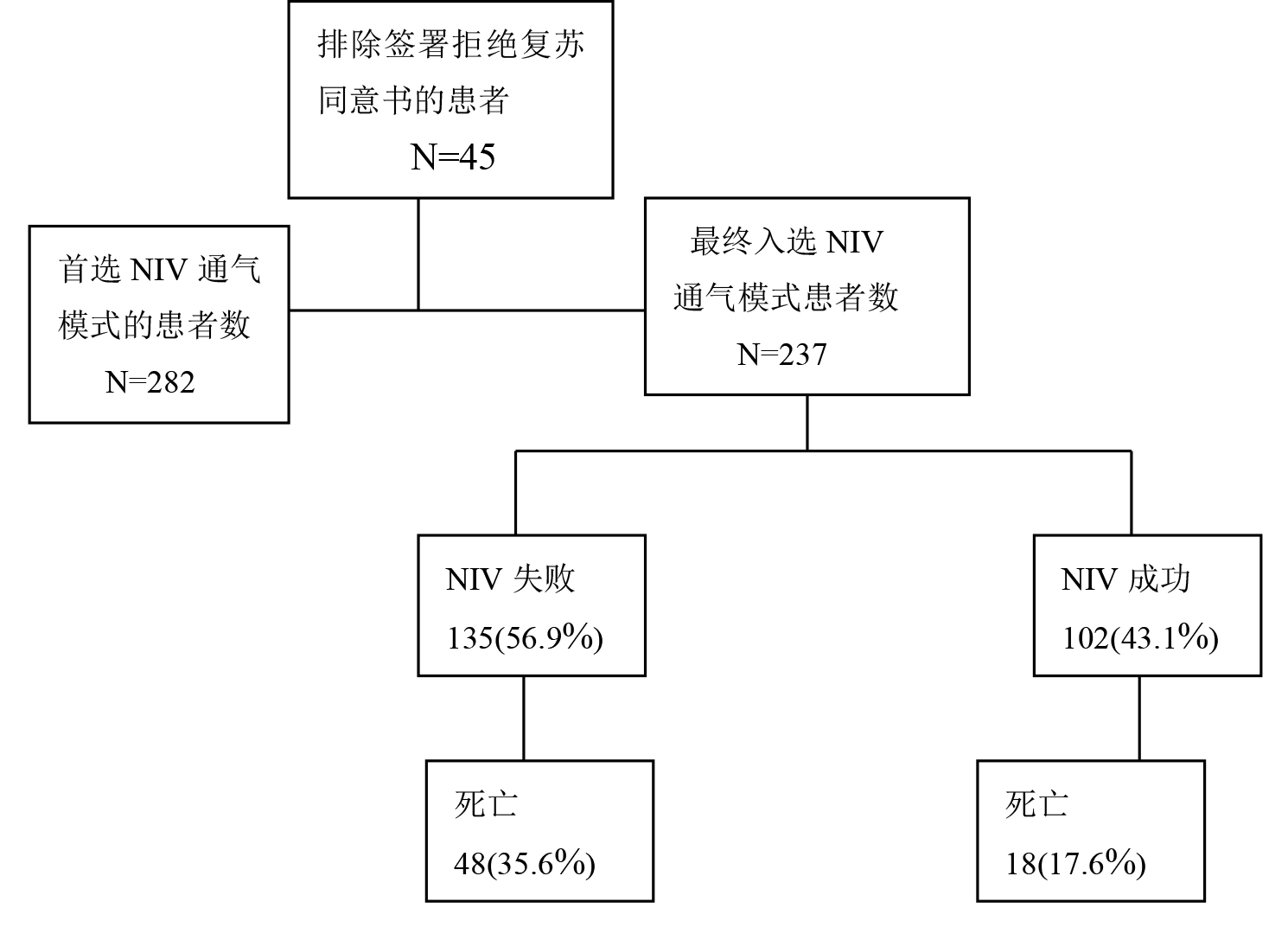

2 结果 2.1 基本资料共有282例首选NIV通气模式的CAP患者,其中45例患者因签署了拒绝气管插管有创抢救治疗同意书被排除在外,最终入选患者237例,其中NIV失败组135例,死亡48例,失败组患者病死率35.6%;成功组102例,死亡18例,成功组患者病死率17.6%;两组患者病死率差异有统计学意义(P < 0.01),见图 1。在两组的一般临床资料比较中,年龄、性别、平均APACHEⅡ评分和基础疾病差异均无统计学意义(P > 0.05),见表 1。NIV治疗前两组的生理参数比较,呼吸频率、平均动脉压、氧合指数、PaCO2和pH值差异均无统计学意义(P > 0.05),见表 1。NIV失败组需要血流动力学支持的患者比例明显高于成功组(16.3% vs 2.9%),且两者的差异有统计学意义(P < 0.01),见表 1。在NIV治疗过程中,两组患者的平均潮气量差异无统计学意义(P=0.556)。两组患者肺部感染严重程度比较,NIV成功组患者感染程度多比较轻,失败组患者多为双肺感染或单肺多发感染,且两组差异具有统计学意义(P < 0.01),见表 1。NIV失败组的住院时间要长于成功组,且失败组患者转归多为重症监护室,而成功组患者转归多为病房或出院回家,两组之间差异均具有统计学意义(P < 0.01),见表 1。

|

| 图 1 患者入选流程图 Fig 1 Patient flow diagram |

|

|

| 指标 | 总NIV人数(n=237) | NIV成功(n=102) | NIV失败(n=135) | P值 |

| 年龄(岁,Mean±SD) | 72.2±13.3 | 70.5±9.6 | 74.7±14.6 | 0.325 |

| 男性(例,%) | 152(64.1) | 62(60.8) | 90(66.7) | 0.702 |

| 平均APACHEⅡ评分(Mean±SD) | 15.4±3.2 | 12.5±2.8 | 16.3±4.2 | 0.078 |

| 基础疾病情况(例,%) | ||||

| 心血管疾病 | 64(27.0) | 25(24.5) | 39(28.9) | 0.227 |

| 肾功能不全/尿毒症 | 26(10.9) | 9(8.8) | 17(12.6) | 0.512 |

| COPD病史 | 75(31.6) | 28(27.5) | 47(34.8) | 0.120 |

| 慢性肝功异常 | 8(3.4) | 3(2.9) | 5(3.7) | 0.852 |

| 恶性血液系统疾病 | 6(2.5) | 3(2.9) | 3(2.2) | 0.656 |

| NIV治疗前生理参数 | ||||

| 需要血流动力学支持(例,%) | 25(10.5) | 3(2.9) | 22(16.3) | < 0.01 |

| 平均动脉压(Mean±SD) | 91.5±20.3 | 93.8±19.2 | 90.1±22.2 | 0.442 |

| 呼吸频率(Mean±SD) | 30.5±6.2 | 32.8±7.8 | 29.6±5.9 | 0.721 |

| 氧合指数PaO2/FiO2(Mean±SD) | 182.5±69.5 | 200.3±45.8 | 208.6±71.3 | 0.201 |

| PH值(Mean±SD) | 7.32±0.15 | 7.33±0.12 | 7.30±0.18 | 0.635 |

| PaCO2(Mean±SD) | 51.5±18.6 | 54.6±20.3 | 49.8±14.6 | 0.331 |

| 胸片示肺部感染情况(例,%) | < 0.01 | |||

| 1 | 107(45.1) | 68(66.7) | 39(28.9) | |

| 2 | 73(30.8) | 23(22.6) | 50(37.0) | |

| 3 | 39(16.5) | 8(7.8) | 31(23.0) | |

| 4 | 18(7.6) | 3(2.9) | 15(11.1) | |

| NIV潮气量(mL,Mean±SD) | 525.8±100.6 | 532.2±125.3 | 520.1±98.7 | 0.556 |

| 患者转归(例,%) | < 0.01 | |||

| 重症监护室 | 161(67.9) | 46(45.1) | 115(85.2) | |

| 病房 | 64(27.0) | 46(45.1) | 18(13.3) | |

| 返家 | 12(5.1) | 10(9.8) | 2(1.5) | |

| 住院病死率(例,%) | 66(27.8) | 18(17.6) | 48(35.6) | < 0.01 |

| 中位住院时间(d, IQR) | 18(10-28) | 12(8-15) | 20(16-33) | < 0.01 |

最终入选的237例患者中共有135例NIV治疗失败,其中46例患者在NIV治疗1 h后更改为气管插管接呼吸机通气模式,89例患者在3 h后(不超过6 h)更改为气管插管接呼吸机通气模式。根据与NIV成功组比较得出的风险因素以及参考相关文献研究结果,对风险因素进行logistic回归分析。

对于NIV1 h失败的风险因素分析,将差异有统计学意义的肺部感染程度和血流动力学支持因素以及相关文献中提示的APACHEⅡ评分和COPD病史引入多因素logistic回归分析模型,结果显示APACHEⅡ评分、肺部感染程度和血流动力学支持是NIV治疗1 h后失败的风险因素,其中血流动力学支持(OR=9.826,95%CI为2.525~86.377,P=0.002)和严重的肺部感染(OR=13.166,95%CI为3.522~62.523,P=0.012)是较强的风险因素,见表 2。

| 指标 | B值 | OR值 | 95%CI | P值 |

| 是否需要血流动力学支持 | 2.285 | 9.826 | 2.525~86.377 | 0.002 |

| APACHEⅡ评分(每增长1分) | 0.302 | 1.352 | 1.132~3.015 | 0.035 |

| 肺部感染情况 | ||||

| 1 | 1 | 0.012 | ||

| 2 | 0.842 | 2.322 | 1.285~7.134 | |

| 3 | 1.652 | 5.215 | 2.112~15.367 | |

| 4 | 2.578 | 13.166 | 3.522~62.523 |

对于NIV3 h后失败的风险因素分析,将3 h后监测的生理参数引入多因素logistic回归分析模型,结果显示血流动力学支持、呼吸频率和血pH值是NIV治疗3 h后失败的风险因素,其中血流动力学支持(OR=6.365,95%CI:2.552~28.316,P=0.004)是较强的风险因素,见表 3。

| 指标 | B值 | OR值 | 95%CI | P值 |

| 呼吸频率(次/min) | 0.048 | |||

| ≤25 | 1 | |||

| > 25且≤40 | 0.141 | 1.151 | 1.352~5.168 | |

| > 40 | 0.591 | 1.805 | 1.116~8.339 | |

| pH值 | 0.031 | |||

| > 7.35 | 1 | |||

| > 7.2且≤7.35 | 0.185 | 1.203 | 1.103~2.361 | |

| ≤7.2 | 1.642 | 5.163 | 1.997~25.387 | |

| 是否需要血流动力学支持 | 1.851 | 6.365 | 2.552~28.316 | 0.004 |

大多数急诊室就诊的CAP伴有呼吸衰竭的患者已经将NIV作为首选通气模式治疗,约有三分之一以上的CAP患者在初始NIV治疗后失败改为气管插管上机治疗[8]。在本研究中,NIV治疗的失败率超过一半,NIV初始失败的风险因素包括APACHEⅡ评分、血流动力学支持和肺部感染严重程度,NIV3 h后失败的生理参数因素包括血流动力学支持、呼吸频率和血pH值。NIV失败后插管上机患者的病死率明显要高于NIV成功的患者。

在众多的生理参数指标中,血流动力学支持是NIV失败的最强风险因素,对于血流动力学不稳定的CAP患者通常伴有血管麻痹导致的休克,这种生理状态往往难以逆转,从而预后较差,因此对于这种类型的患者,NIV只能作为一个临时处理措施,而气管插管机械通气在此时能更好的将心脏输出重新分配给身体的各个重要器官,从而有利于纠正患者的休克状态[9-10]。对于这些NIV失败的风险因素应在临床实践中早期发现和鉴别。本研究证明,NIV失败组和成功组患者的潮气量差异有统计学意义,在其多因素logistic回归分析中,高潮气量是NIV失败的一个重要危险因素,然而本研究中并没有提示两组之间的潮气量差异有统计学意义。

本研究也有一些局限性:第一,回顾性研究设计限制了可研究的风险因素的数量;第二,虽然临床中对CAP的诊断有明确的界定,但也无法保证相关医生在每一个具体病例中都能诊断准确,从而难以避免不适合的病例纳入我们的研究;第三,临床医师对于无创呼吸机的选择应用也是有相应标准,对于每一个临床医师能否完全按照标准来进行无创呼吸机的选择难以把控,关于NIV参数指标的调整和放弃NIV改为插管上机的时机完全是靠有经验的临床医生自由掌握,并没有制定规范严格的操作规程,很多情况下要结合患者的主诉以及生理指标综合判断;最后,纳入本研究中的病例中有30%以上患者为COPD,可以耐受低氧并接受无创治疗,由于选择病例存在一定偏倚,可能会给研究结果带来影响。

| [1] | Keenan SP, Sinuff, Burns KE, et al. Clinical practice guidelines for the use of noninvasive positive-pressure ventilation and noninvasive continuous positive airway pressure in the acute care setting[J]. Can Med Assoc J, 2011, 183(3): E195-214. DOI:10.1503/cmaj.100071 |

| [2] | Restrepo MI, Mortensen EM, Velez JA, et al. A comparative study of community-acquired pneumonia patients admitted to the ward and ICU[J]. Chest, 2008, 133(3): 610-617. DOI:10.1378/chest.07-1456 |

| [3] | Mortensen EM, Restrepo MI, Anzueto A, et al. Effects of guideline-concordant antimicrobial therapy on mortality among patients with community-acquired pneumonia[J]. Am J Med, 2004, 117(10): 726-731. DOI:10.1016/j.amjmed.2004.06.028 |

| [4] | Restrepo MI, Mortensen EM, Rello J, et al. Late admission to the ICU in patients with community-acquired pneumonia is associated with higher mortality[J]. Chest, 2010, 133(3): 552-557. |

| [5] | Antro C, Merico F, Urbino R, et al. Non-invasive ventilation as a first-line treatment for acute respiratory failure: "real life" experience in the emergency department[J]. Emerg Med J, 2005, 22(11): 772-777. DOI:10.1136/emj.2004.018309 |

| [6] | 瞿介明, 曹彬. 中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南(2016年版)修订要点[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2016, 39(4): 241-242. |

| [7] | Murad A, Li PZ, Dial S, et al. The role of noninvasive positive pressure ventilation in community-acquired pneumonia[J]. J Crit Care, 2015, 30(1): 49-54. DOI:10.1016/j.jcrc.2014.09.021 |

| [8] | Carron M, Freo U, Zorzi M, et al. Predictors of failure of noninvasive ventilation in patients with severe community-acquired pneumonia[J]. J Crit Care, 2010, 25(3): 540e9-14. DOI:10.1016/j.jcrc.2010.02.012 |

| [9] | 方保民, 孙铁英, 柯会英, 等. 早期应用无创机械通气治疗老年急性左心衰并呼吸衰竭[J]. 中华急诊医学杂志, 2007, 16(6): 636-639. DOI:10.3760/j.issn:1671-0282.2007.06.018 |

| [10] | 梁群, 刘又宁, 王睿. 无创机械通气治疗危重型哮喘合并呼吸衰竭[J]. 中华急诊医学杂志, 2008, 17(4): 430-431. DOI:10.3760/j.issn:1671-0282.2008.04.025 |

2019, Vol. 28

2019, Vol. 28