急性高危组肺栓塞(pulmonary thromboembolism,PE)(血流动力学不稳定)及低危组PE(无右心室负荷过重表现,无心肌细胞受损证据)患者的急性期治疗并无争议。而介于两者之间的中危组PE(存在右心室负荷过重表现,和(或)心肌细胞受损证据)具有极其鲜明的特点:(1)、所有急性PE患者中住院比例最大;(2)、抗凝治疗中仍有5%~15%出现血流动力学不稳定[1-2];(3)、现有指南在急性期治疗的建议存在很多尚未确定也是困扰着临床医生的实际问题:2008年欧洲心脏病协会(European Society of Cardiology, ESC)指南[3]建议中危PE不推荐常规溶栓治疗,可以考虑选择性溶栓(但是并没有任何可以借鉴的实质性建议);2014年ESC建议中危PE不推荐常规溶栓治疗(权衡获益与出血风险),在急性期抗凝治疗中观察,一旦出现血流动力学不稳定时建议挽救性溶栓;建议中考虑到了出血高风险的人群,可以采用外科取栓或经皮导管介入治疗取代传统的系统溶栓治疗[2]。国内专家在中危溶栓方面同样提出了相关的建设性意见:如2011年程显声教授等提供了急性PE患者接受溶栓治疗的建议[4]、2018年中国肺血栓栓塞症诊治与预防指南[5]及《中国心肺复苏专家共识》之静脉血栓栓塞性CA指南[6],但是依旧是基于现有ESC国际指南的建议,并没有新的突破。

临床医生一定会意识到一点,处理右心衰竭导致的血流动力学不稳定的难度并不次于左心衰竭,基于此,与其等到血流动力学不稳定时提供迫不得已的被动性溶栓(即2014年ESC的挽救性溶栓治疗策略),不如探索出一套可操作性强、有计划性、安全而又从容的系统溶栓策略。本文结合4例中危急性PE患者的治疗经过及思考,以期为医生提供抗凝治疗过程中即将有出现血流动力学不稳定可能的迹象,以期及时发现有恶化趋势的患者,及早予以再灌注治疗即补救性溶栓治疗概念,为中危急性PE患者的临床救治提供参考。

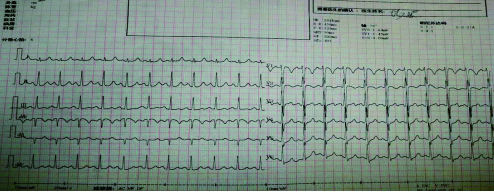

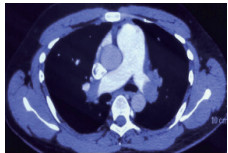

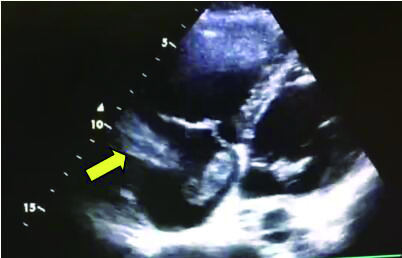

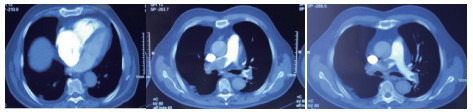

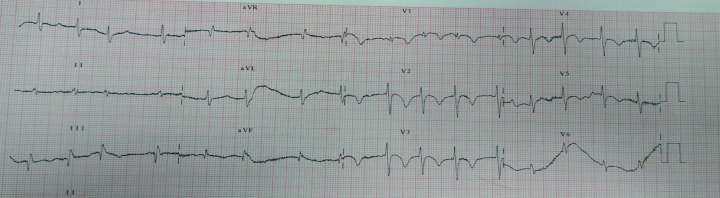

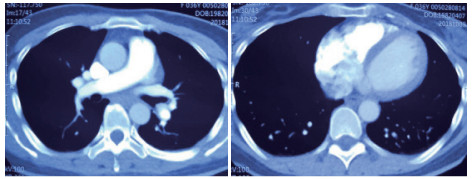

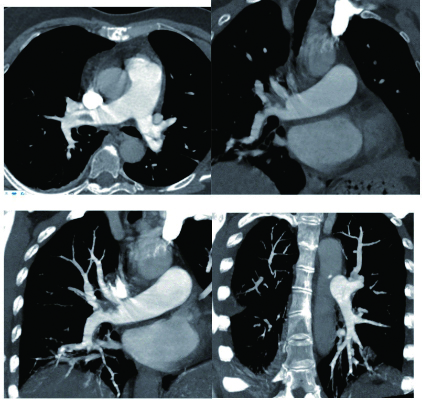

1 经典的挽救性溶栓治疗策略可能带给医生更多的是被动和难度例1 男性,28岁,体质量90 kg。主诉“胸闷、憋气1周加重1 d”。既往:体健;喜久坐(平均10~15 h/d);否认手术史、外伤史;入院查体:神志清楚,体温36.8℃,血压128/80 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),脉搏120次/min,呼吸26次/min,脉氧饱和度96%(安静,空气氧),未见明显乏氧征。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音。心率120次/min,心律齐,P2 > A2,心界无扩大,无杂音。腹软,无压痛,肠鸣音正常,双下肢无浮肿。神经系统查体未见异常。血气分析(空气氧)提示pH 7.514,PaCO2 27.2 mmHg,PaO2 67.1 mmHg,SaO2 95.0%;D-Dimer:3 035 ng/mL,FDP 33.08 μg/mL,FBG 4.520 g/L;PLT 179.0 G/L,TNI 0.08 ng/mL,BNP 882.00 pg/mL;ALT 38 U/L,AST 17 U/L,CREA 82.6 μmol/L,血Na+、K+、Cl-正常范围;超声心动图(Ultrasonic Cardiogram,UCG)提示:右心增大,肺动脉主干及右肺动脉增宽,肺动脉主干32 mm,三尖瓣反流(重度),反流面积8.6 cm2,TI法估计SPAP为67 mmHg、左室舒末内径50 mm、左室E/A:45/38 cm/s, 左室壁厚度及运动正常,未见节段性室壁运动障碍;双下肢静脉超声提示左侧股静脉血栓形成可能(完全型)。心电图(图 1所示)提示窦性心动过速;肺动脉增强CT(Computed tomographic pulmonary angiography, CTPA)提示双肺主干明确充盈缺损(图 2所示)。入院诊断:急性肺血栓栓塞症(中高危)。入院后给予抗凝治疗(依诺肝素钠90 mg,皮下注射,1次/12 h)重叠华法令治疗的第4天D-Dimer升至47 482 ng/mL,第6天2 411 ng/mL。第7天常规复查双下肢超声未见新增血栓形成,复查UCG(当天INR 2.25)提示右心房漂浮血栓,并随心脏蠕动明显(图 3所示)。在准备胸外科手术取栓的过程中出现血压下降至70/40 mmHg,脉氧饱和度降至45%,立即给予气管插管并系统溶栓治疗(r-tPA 100 mg于2 h输注),溶栓治疗1.5 h患者血压逐渐回升并趋于稳定、溶栓治疗3 h自主呼吸开始恢复,于插管3天后(住院第10天)拔出气管插管,成功撤离呼吸机。溶栓过程中曾经出现消化道、气道出血,血红蛋白下降1.9 g/dL,未予输血治疗。溶栓后复查CTPA提示双肺主干血栓负荷明显减少,远段血液灌注明显增加(图 4所示)。

|

| 图 1 入院时心电图显示窦性心动过速 |

|

|

|

| 图 2 入院时CTPA提示双肺主干明确充盈缺损 |

|

|

|

| 图 3 入院1周复查超声心动提示右心房漂浮血栓(黄色箭头) |

|

|

|

| 图 4 溶栓后的CTPA肺动脉主干血栓负荷明显减少、远段血液灌注明显增加 |

|

|

患者特点及感悟:①该例患者是非常经典的中高危PE患者,抗凝治疗期间出现血流动力学不稳定并接受挽救性溶栓治疗的成功案例。患者入院时明确诊断为急性PE(中高危),生命体征稳定,按照指南指导下的抗凝治疗没有任何原则性问题。很有意思的问题是:住院后第1次D-Dimer 2 511 ng/mL,抗凝治疗的第4天D-Dimer升至47 482 ng/mL(>正常高限200倍),第6天降至2 411 ng/mL,住院期间患者并无任何不适,血压稳定,心率波动100~120次/min左右。入院第7天常规复查UCG提示右心房漂浮血栓。理论上讲,D-Dimer水平与血栓负荷成正比(纤溶系统正常),入院CTPA显示的血栓负荷量能否解释入院初D-Dimer?入院后第4天D-Dimer超过正常高限200倍时提示自身纤溶系统激活还是充分抗凝治疗期间依旧没有控制高凝状态导致持续新的血栓形成?当D-Dimer降至10倍高限时发现了新的血栓脱落至右心房。这样的结果提示急性期PE患者D-Dimer的巨大波动,高度提示有新发血栓形成的可能,应给予相应的检查,避免进一步血栓脱落出现致死事件发生。②右心房血栓的病死率报道36%,但是右心房血栓目前意见并不一致[7-9]。本例为抗凝达标(INR 2.25)时的发现右心漂浮血栓,原则上手术开胸取栓更为合理并可以避免栓子堵塞三尖瓣或肺动脉主干后导致猝死的发生。但因为准备手术期间,瞬间出现呼吸窘迫、氧合下降、血压骤降等危险时,被迫溶栓只能是一搏。很显然,这样的结果尚不能随意外推出后面的结论:一旦出现右心漂浮血栓都可以从系统溶栓治疗中获益。但至少说明治疗期间的密切的D-Dimer水平监测、定期的UCG检查和必要时的双下肢静脉超声检查有助于帮助医生进行准确的判断。③患者出现生命体征急剧恶化时,心率始终处于100~120次/min,对于青年患者而言虽然没有不适主诉,在排除其他原因的情况下,很可能成为预示病情存在潜在危险的信号。

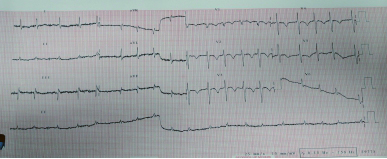

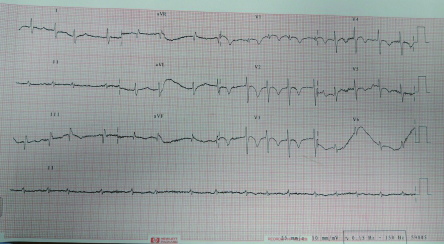

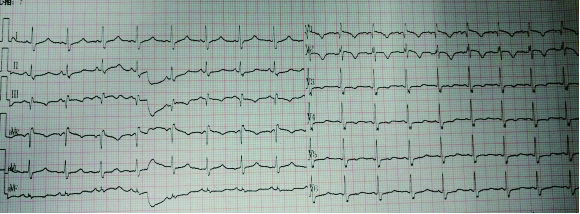

例2 72岁,男性。主因“活动后气短3 d,加重伴有晕厥1次”住院。既往体健,否认制动史及手术史。入院查体:神志清楚,体温36℃,血压120/70 mmHg,脉搏110次/min,呼吸22次/min,脉氧93%(安静,空气氧),轻度乏氧征。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音。心率110次/min,心律齐,P2 > A2,心界无扩大,无杂音。腹软,无压痛,肠鸣音正常,双下肢无浮肿。神经系统查体未见异常。血气分析(安静,空气氧)提示pH 7.457,PaCO2 26.7 mmHg,PaO2 74.0 mmHg,SaO2 95.5%;D-Dimer 13 743 ng/ml;FDP 175.060 μg/mL,FBG 1.990 g/L;PLT:224 G/L;cTnI 0.04 ng/mL,BNP 666 pg /mL;ALT 15 U/L,AST 27 U/L,CREA 103.3 mmol/L,血Na+、K+、Cl-:正常范围;UCG提示:右心增大,肺动脉主干增宽(28 mm),三尖瓣反流(中-重度),反流面积11.5 cm2,TI法估计SPAP为50 mmHg、左室舒末内径38 mm、左心功能稍减低E波/A波= 60/40 cm/s,未见节段性室壁运动障碍;双下肢静脉超声提示右侧股总、股深、股浅、腘静脉及双侧小腿肌间静脉丛血栓形成。心电图(图 5所示)提示窦性心动过速;CTPA提示双肺主干明确充盈缺损(图 6所示)。入院诊断:急性PE(中高危)。给予低分子肝素重叠华法令抗凝治疗。D-Dimer由入院时13 743 ng/mL分别降至第2天10 000 ng/mL,第3天9 000 ng/mL和第四天的5 000 ng/mL。住院第4天开始出现纳差、恶心未吐,复查心电图提示窦性心动过速,SⅠQⅢTⅢ,胸导T波加深(如图 7所示)。入院第5天床上排便后出现呼吸急促,储氧面罩吸氧(Flow 10 L/min)维持氧合78%(当天INR 2.02),15 min后出现血压、心率下降至消失,心外按压始终无自主呼吸及心律恢复,因家属放弃系统溶栓治疗,抢救2 h无效宣告患者临床死亡。回顾入院后连续复查的心电图提示右心负荷有逐渐加重及胸前导联缺血加重的倾向;UCG同样证实右心室内径呈进行性增大的趋势(分别为入院时的右心房31 mm×47 mm、第2天28 mm×40 mm和第4天的54 mm×60 mm)。

|

| 图 5 入院时心电图变化,窦性心动过速,SⅠQⅢTⅢ |

|

|

|

| 图 6 入院时CTPA提示双肺主干明确充盈缺损 |

|

|

|

| 图 7 入院第4天病情变化时心电图变化。窦性心动过速,SⅠQⅢTⅢ,胸前导联T波加深 |

|

|

患者特点及感悟:该例为中高危PE患者抗凝期间出现病情恶化最终死亡的患者。该例患者在观察期间,D-Dimer进行性下降从理论上讲应该是病情有趋于稳定的表现。但是入院时D-Dimer超出正常上限近20倍(经年龄校正后),逐渐下降只能说明没有新的血栓形成,并不代表着已经形成的血栓不会继续脱落,恰恰忽视了这一点且对入院后的心电图变化及UCG的动态变化认识不足,最终导致了病情恶化乃至死亡。本例患者再次证实:中危PE患者住院抗凝治疗期间D-Dimer、心电图及UCG的动态变化需要综合分析,及早发现可能预示病情恶化的迹象。

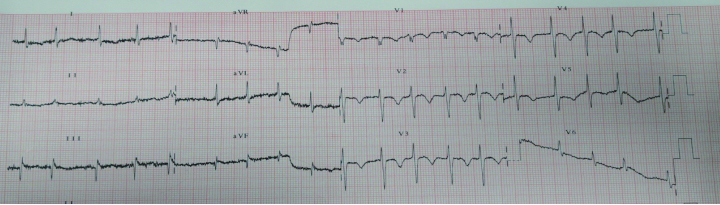

2 积极寻找补救性溶栓的治疗时机并非遥不可及例3 36岁,女性。主诉“活动后气短5 d、加重伴咯血1 d”。既往因月经不调,应用激素替代治疗20 d;否认手术、外伤及制动史。入院查体:神志清楚,体温36.8℃,血压110/75 mmHg,脉率118次/min,呼吸23次/min,脉氧饱和度90%(安静,空气氧),轻度乏氧征。双肺呼吸音清。心率118次/min,未闻及干、湿性啰音,心律齐,P2 > A2,心界无扩大,无杂音,腹软,无压痛,肠鸣音正常,双下肢无浮肿。神经系统查体未见异常。血气分析(空气氧)提示pH 7.415,PaCO2 38.3 mmHg,PaO2 89.90 mmHg,SaO2 89.90%;D-Dimer 1 684 ng/mL;FDP 8.670 μg/mL,FBG 3.510 g/L;PLT 151.0 G/L;cTnI 0.00 ng/mL,BNP 58.00 ng/mL;ALT 27 U/L,AST 17 U/L,CREA 53.7 μmol/L,血Na+、K+、Cl-大致正常;UCG提示:右室壁运动减低,左室壁运动不协调,各室壁厚度正常,三尖瓣环位移14 mm,右室面积变化率19%,各瓣膜形态及运动未见异常,收缩期三尖瓣房侧见少量反流信号,T1法估测SPAP:24 mmHg;双下肢静脉超声提示:右下肢深静脉血栓形成。心电图(图 8所示)提示窦性心动过速;CTPA提示双肺主干明确充盈缺损(图 9所示)。入院诊断:急性PE(中低危)。给予低分子肝素抗凝治疗。入院24 h内,大便时出现胸闷、心悸主诉,SpO2由93%(不吸氧)降至88%(储氧面罩吸氧,Flow 10 L/min);D-Dimer由入院时1 026 ng/mL升至4 100 ng/mL,血压110/70 mmHg。因血氧有恶化趋势遂决定给予静脉溶栓治疗(r-tPA 50 mg,2 h内泵入),溶栓治疗结束后2 h复查凝血提示D-Dimer 45 000 ng/mL。溶栓2 h患者症状明显好转;心电图提示窦性心动过速,SⅠQⅢTⅢ征象较前改善,胸前导联出现冠状T波(图 10所示)。溶栓后24 h复查CTPA右肺主干血栓明显消失,右心室较前明显缩小(图 11所示)。

|

| 图 8 入院时ECG提示窦性心动过速,SⅠQⅢTⅢ |

|

|

|

| 图 9 入院时CTPA提示右肺动脉主干充盈缺损、左肺亚段水平充盈缺损、右心室增长 |

|

|

|

| 图 10 溶栓2 h心电图示窦性心动过速,SⅠQⅢTⅢ征象较前改善,胸前导联出现冠状T波 |

|

|

|

| 图 11 溶栓后CTPA提示原有血栓完全溶解、右心室较前明显缩小 |

|

|

患者特点及再灌注治疗时机选择:这是一例中高危PE患者接受抗凝治疗期间,大便后出现血氧改变但尚未出现血流动力学变化时,接受了补救性溶栓治疗并成功的案例。患者入院后出现的病情变化主要以缺氧程度加重为主,并没有血流动力学不稳定表现。提供补救性系统溶栓治疗出于两方面的考虑:①排便前后(床上)血氧出现很大的变化;②D-Dimer有升高趋势,警惕凝血和纤溶动态平衡的再次激活;③入院时CTPA血栓负荷较大,一旦血栓再次脱落可能会引发致命性的血栓事件发生。溶栓治疗后患者症状明显缓解、CTPA明显改善及溶栓2 h的心电图T波加深均提示溶栓治疗成功。

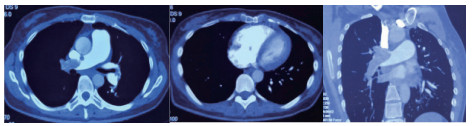

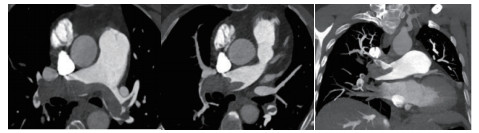

例4 62岁,女性,主诉“活动后气短20 d,加重1 d伴晕厥1次”。患者入院20 d前上近20级台阶后感气促,休息后缓解,未重视。入院前1 d,突发晕厥伴有轻微活动后明显的呼吸困难。既往:左下肢静脉曲张病史3~4年;入院40 d前患者左足跖骨骨折,接受外固定,尚未影响日常活动,未接受抗凝治疗;发现血小板减少数年(血小板维持5.5~8.6 g/L,末次于一年前血小板85 G/L),未明确原因及治疗;血气分析提示pH 7.447,PaCO2 32.2 mmHg,PaO2 85.3 mmHg,SaO2 96.8%;D-Dimer 1 947 ng/mL;FDP 22.84 μg/mL,FBG 2.05 g/L;PLT 51G/L;cTnI 0.52 ng/mL,BNP 299 pg/mL;ALT 318 U/L,AST 300 U/L,CREA 74.8 μmol/L,血Na+、K+、Cl-:正常范围;UCG提示:右心大,肺动脉主干轻度增宽(28 mm),三尖瓣反流(重度),反流面积13.7 cm2,TI法估计SPAP为30 mmHg、左室舒末内径35 mm、左室舒张功能受限(E/A 1:1.5)、未见节段性室壁运动障碍;双下肢静脉超声提示左侧腘静脉不完全血栓。心电图(图 12所示)提示窦性心动过速、SⅠQⅢTⅢ;CTPA显示肺动脉分叉处及双肺亚段充盈缺损(图 13所示)。

|

| 图 12 入院时心电图表现显示窦性心动过速、SⅠQⅢTIIII |

|

|

|

| 图 13 入院时CTPA结果显示肺动脉分叉处及双肺亚段充盈缺损 |

|

|

入院查体:神志清楚,体温36.5℃,血压120/70 mmHg,脉率110次/min,呼吸22~26次/min,指氧饱和度93%(安静,空气氧),未见乏氧征。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心率110次/min,律齐,P2 > A2,心界无扩大,无杂音,腹软,无压痛,肠鸣音正常。神经系统未见异常。左下肢膝关节以下可见静脉曲张,双下肢无浮肿。入院诊断:急性肺血栓栓塞症(中高危);左下肢静脉曲张并血栓形成;血小板减少症;肝功能不全。处理方法及原因:患者中年,日常生活质量高;入院20 d前虽有症状,但入院1 d前明显加重并出现晕厥发作;两次D-Dimer检查均<2 000 ng/mL,与CTPA显示的血栓负荷不匹配。入院后连续两次检测血小板均低于正常(51~77 g/L)。因考虑病史较长但近期有加重、血小板低等原因系统溶栓治疗出血风险较大,所以给予导管介入碎栓并行肺动脉内溶栓治疗(r-tPA 20 mg)。溶栓2 h后患者症状明显缓解,复查D-Dimer 12 560 ng/mL,序贯肝素抗凝并复查CTPA提示原有血栓明显消失(图 14所示)。

|

| 图 14 介入溶栓后患者CTPA结果提示明显改善 |

|

|

患者特点及再灌注治疗时机及方式选择:患者病程20 d,但是入院前1 d呼吸困难加重同时伴有晕厥,提示1 d内有明确的新的血栓脱落导致的一过性脑缺血。理论上讲,如果纤溶功能正常的话,CTPA显示的血栓负荷与D-Dimer具有一定的匹配性,而本例患者连续两次检测并未发现这种匹配的特点,分析原因有两种可能:①原有主肺动脉干血栓负荷较大,近期虽然有新的血栓脱落,但新鲜血栓的负荷量不足以大到D-Dimer明显升高的地步;②主干血栓为近期一次脱落而成,但是患者有存在继发纤溶低下的可能,同样表现为较低的D-Dimer水平。如果存在继发纤溶功能低下的话,难以避免单纯抗凝治疗后栓塞性肺动脉高压的风险。我们决定给予介入下的碎栓并肺动脉内溶栓治疗是考虑原有血栓阻塞左右肺动脉主干,很难代偿新鲜血栓的再次脱落。更重要的是,CTPA提示肺动脉主干的骑跨血栓密度尚不支持陈旧血栓。溶栓后CTPA结果也验证了对CTPA结果解读的正确。本例患者另一个特点D-Dimer水平与血栓负荷不成比例的另一个依据是凝血机制检测提示纤溶系统异常,PAI-1活性超过正常3倍,证实了最初的判断。

3 中高危PE患者急性期抗凝期间采取补救性溶栓治疗的几点建议 3.1 评估基础肺动脉的血栓负荷量,判断抗凝治疗期间患者对新的血栓脱落的代偿能力对于没有基础心、肺疾患的患者而言,血栓负荷量在一定程度上与病情的严重程度呈正相关。血栓机械性阻塞及继发肺动脉缺氧的痉挛成为导致肺动脉压力升高、右心室负荷增加甚至右心衰竭的重要原因,所以中危肺栓塞尤其是在原有的右心负荷已经增加并伴有不同程度的继发心肌缺血改变的中高危肺栓塞患者将成为重点观察的对象。评估血栓负荷方法很多[10-11],Qanadli方法相对比较简单易行,不在此处赘述。但是需要提醒注意的是,基础的心、肺储备功能不良的肺栓塞,血栓负荷量与患者整体表现并不一致,这也是2008年ESC取消原有大块肺栓塞、次大块肺栓塞和非大块肺栓塞概念,改为依据病理生理改变为主的高危、中危和低危肺栓塞的最大特点。作为肺栓塞的获得性危险因素中不容忽视的是心力衰竭或呼吸衰竭患者,这样的患者CTPA呈现的血栓负荷量并非与患者临床表现的严重程度一致,即便血栓量不大,脱落后也会表现为非常严重的症状,甚至极其不典型。可能需要放宽再灌注治疗的指征。准确评估基础肺动脉的血栓负荷量,可以初步判断出抗凝治疗期间患者对新的血栓脱落的代偿能力。

3.2 动态观察可能会成为病情即将恶化的指标对于所有中高危肺栓塞患者,制定出动态观察指标,如定期监测检验指标中的D-Dimer和检查手段中的心电图、UCG及双下肢静脉超声至关重要。肺栓塞时机械性阻塞合并不同程度的肺血管缺氧性痉挛,导致了肺循环阻力剧增表现为右室扩张,通过Frank-Starling定律改变右室心肌的收缩性。超声心动图无疑是无创监测右室心肌应变或右室衰竭的最佳方式。心电图同样会有与患者病生理改变相一致的变化。抗凝治疗期间如果患者的D-Dimer波动明显的话,往往会提示患者急性期的凝血紊乱尚未纠正,需要密切观察D-Dimer变化,必要时检查下肢静脉超声,如有下肢深静脉近端漂浮血栓时需要考虑植入临时静脉滤器,以防止猝死的发生。在解读D-Dimer时,通常会认为的D-Dimer与血栓负荷相一致一定是基于患者的纤溶系统功能正常的情况,本文中的第4例患者就是明显的纤溶系统被抑制,表现为与血栓负荷不成比例的现象。D-Dimer的升高提示的是继发纤溶系统被激活,所以,如果有血栓事件但同时存在自身纤溶系统受抑制的情况时,需要准确解读才不会被误导。这也是强调临床医生应该在病理生理基础上解读参数才能确保准确性的原因。

3.3 成功、恰当的再灌注治疗方式基于对患者出血风险的评估及必要措施的保驾溶栓治疗策略需要结合患者年龄、生活质量、基础病及出血风险[6],入院抗凝治疗期间需要做好充分的病情告知及签署是否接受补救性溶栓的知情同意书。绝大部分急性肺栓塞患者的治疗依旧为内科治疗为主,介入或者外科取栓仍旧限于内科治疗(抗凝或系统溶栓治疗)存在禁忌证的患者。本文介绍的第4例患者,因为存在血小板减少,属于系统溶栓治疗的禁忌证,所以选择了介入指导下的碎栓合并溶栓治疗。

3.4 急性中危肺栓塞患者的治疗仍需不断完善和探索中危肺栓塞患者诊治过程中有很多话题可以展开,本文并没有涉及有明确溶栓治疗禁忌证患者如孕期、活动性出血、术后或者血流动力学不稳定使用体外膜氧合(extracorporeal membrane oxygenation, ECMO)保驾等情况,所涉及的内容仅供临床医生在工作中参考,建议中的可能会预测病情恶化的指标还需要进一步完善。医学是一个不断探索的过程,真正实现以人文本而不是僵硬的执行指南,只有善于探索、勇于担当才能让更多的患者获益。

| [1] | Meyer G, Vicaut E, Danays T, et al. Fibrinolysis for patients with intermediate-risk pulmonary embolism[J]. N Engl J Med, 2014, 370(15): 1402-1411. DOI:10.1056/nejmoa1302097 |

| [2] | Konstantinides S, Torbicki A, Agnelli G, et al. Corrigendum to:2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism[J]. Eur Heart J, 2015, 36(39): 2642. DOI:10.1093/eurheartj/ehu479 |

| [3] | Torbicki A, Perrier A, Konstantinides S, et al. Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism:the Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC)[J]. Eur Heart J, 2008, 29(18): 2276-315. DOI:10.1093/eurheartj/ehn310 |

| [4] | 程显声, 何建国, 柳志红, 等. 对急性肺栓塞中危患者溶栓疗法的建议[J]. 中华医学杂志, 2011, 91(32): 2236-2238. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2011.32.002 |

| [5] | 中华医学会呼吸病学分会肺栓塞与肺血管病学组, 中国医师协会呼吸医师分会肺栓塞与肺血管病工作委员会, 全国肺栓塞与肺血管病防治协作组.肺血栓栓塞症诊治与预防指南[J]. 2018, 98(14): 1060-1087. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.14.007. |

| [6] | 米玉红, 程显声, 王立祥. 《中国心肺复苏专家共识》之静脉血栓栓塞性心博骤停指南[J]. 中华危重病急救医学杂志, 2018, 30(12): 1107-111. DOI:10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2018.12.001 |

| [7] | Ruiz-Bailén M, López-Caler C, Castillo-Rivera A, et al. Giant right atrial thrombi treated with thrombolysis[J]. Can J Cardiol, 2008, 24(4): 312-314. DOI:10.1016/s0828-282x(08)70183-1 |

| [8] | Hussain N, Shattuck PE, Senussi MH, et al. Large right atrial thrombus associated with central venous catheter requiring open heart surgery[J]. Case Rep Med, 2012, 2012: 1-4. DOI:10.1155/2012/501303 |

| [9] | Dilek M, Kaya C, Karatas A, et al. Catheter-related atrial thrombus:tip of the iceberg?[J]. Renal Failure, 2015, 37(4): 567-571. DOI:10.3109/0886022x.2015.1007461 |

| [10] | Qanadli SD, El Hajjam M, Vieillard-Baron A, et al. New CT index to quantify arterial obstruction in pulmonary embolism[J]. Am J Roentgenol, 2001, 176(6): 1415-1420. DOI:10.2214/ajr.176.6.1761415 |

| [11] | Kaufman AE, Pruzan AN, Hsu C, et al. Reproducibility of thrombus volume quantification in multicenter computed tomography pulmonary angiography studies[J]. WJR, 2018, 10(10): 124-134. DOI:10.4329/wjr.v10.i10.124 |

2019, Vol. 28

2019, Vol. 28