2 上海杉达学院 201209

美国1973年美国国会提出了急诊医疗服务体系(emergency medical service system, EMSS)法案,首先提出了急诊医疗服务体系概念,提出急诊医疗服务体系是集院前急救、院内急诊和重症监护室救治为一体的急救网络,急诊医疗服务体系概念的提出旨在建立健全急救组织,为患者实行一站式无中转急救医疗服务,开通“生命绿色通道”。

随着我国医疗改革的深化,特别是分级诊疗的推进,大型医院在急危重症救治方面的责任日益凸显,传统的门急诊信息化建设模式,已经无法适应急诊快速发展的需求。近年来,随着急诊管理理念的更新,以及卒中中心、胸痛中心、创伤中心等精细化急诊质量管理标准的普及,面向临床质量管理的急诊专科临床信息系统,越来越多地受到临床专家和信息化专家的关注,成为国内急诊信息化浪潮中最关键的组成部分。

截至2010年,我国卒中的年龄标化发病率超过336/10万,位列全球第一,每年因卒中死亡人数达170万,高居全国居民死因首位[1]。卒中正以其高发病率、高致残率、高病死率和逐年增长的医疗费用,对我国造成巨大的社会、经济负担,是严重影响国计民生的重要公共卫生问题[2]。

研究表明,卒中发病后到治疗时间(onset-to-treatment time, OTT)每缩短1 min,患者无残疾生存期就可增加1.8 d,且无论卒中程度和性别,均可从缩短OTT中获益[3],因此对于卒中患者来说,时间就是大脑!急性脑卒中救治生存链包括患者前往医院的院前转运过程,这一过程一定程度上决定了院内急救的开始时间,如果院前与院内有良好的沟通,院前的医生完全可以在见到患者的第一时间,根据患者的情况完成必要的评分并向家属告知病情解释下一步的诊治过程,与院内急诊及时沟通联系,使患者的救治时间从进入医院后的30 min变成院前急救医护人员接触患者后30 min,这可能使患者的抢救成功率大为提高[4]。

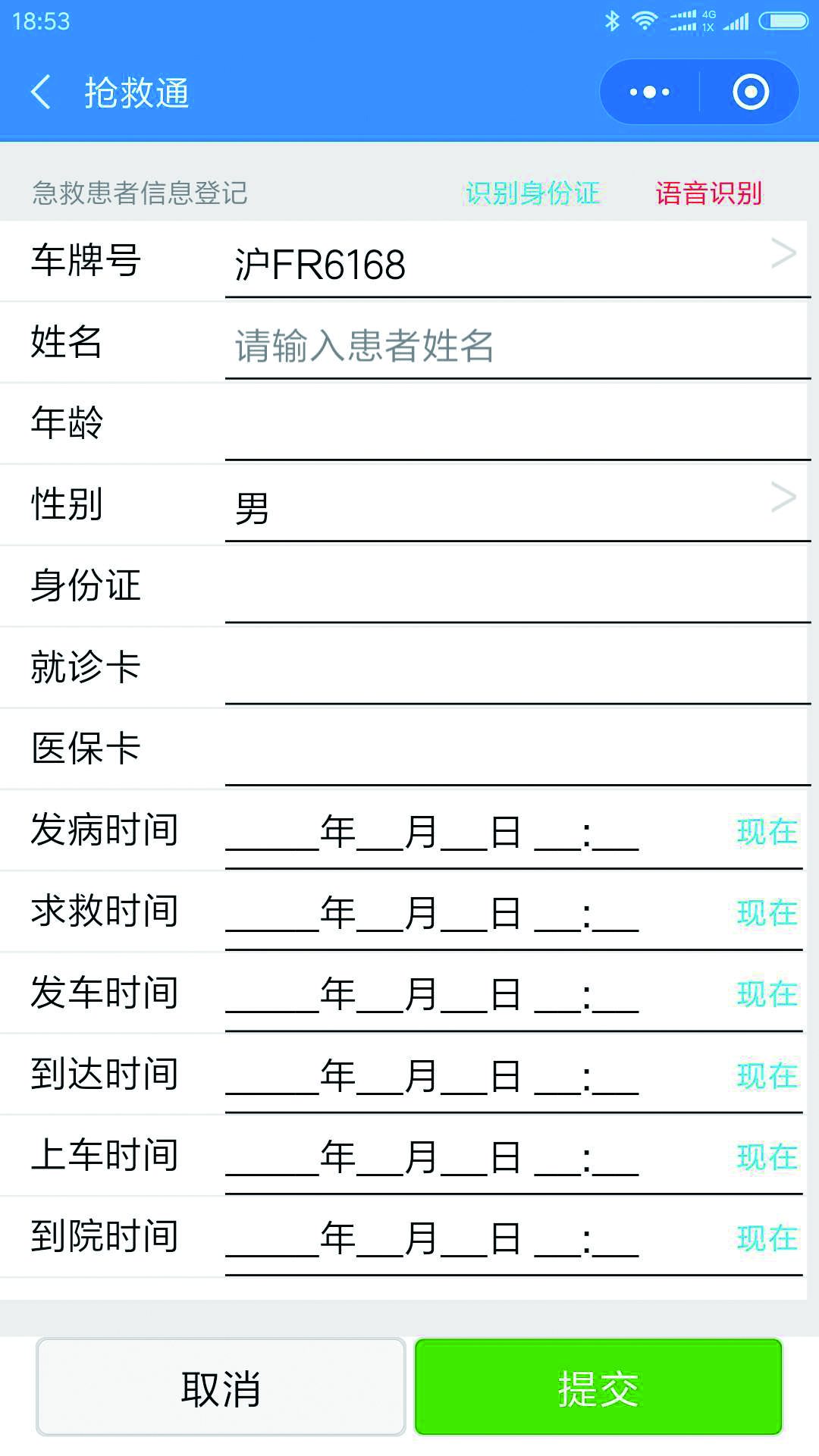

笔者所在医院的卒中中心为国家级卒中中心,笔者发现卒中中心院前急救系统与院内急救系统缺乏实时衔接和协同救治流程,存在脱节现象,有很多患者未能按照治疗指南的要求到达最佳治疗单位,或到达医院后无法及时衔接,大大延误了血管开通的时机。为了能够将疑似卒中患者的院前评估标准化,笔者所在的研发团队设计卒中患者院前急救信息采集小程序——抢救通APP(以下简称APP),并教授院前急救人员使用,反复进行修正,以期达到最佳效果。院前急救人员需要填写发病时间、症状、体征等内容,并对患者进行面臂言语时间评分(face, arm, speech, time, FAST)、辛辛那提院前卒中评分(Cincinnati prehospital stroke scale, CPSS),APP填写界面见图 1~2,APP采用下拉式菜单选择方式填写,尽可能提高使用人员的填写速度。考虑到患者隐私保护问题,APP研发机构向相关网络与平台递交了隐私保护申请,APP研发初步结束后将与医院内网接轨进一步保证患者隐私。

|

| 图 1 抢救通APP首页 |

|

|

|

| 图 2 抢救通APP菜单页 |

|

|

APP发布后,在笔者所处的卒中中心所辐射区域进行试点,试点前对所有使用人员进行软件使用培训以及卒中患者识别与评分系统加强培训,试点1个月后以调查问卷形式征求10名使用过该小程序的院前急救人员与8名使用过该小程序的院内急救人员的使用体验。考虑到院前急救人员评估时间有限,故而仅要求院前急救人员完成生命体征、症状、格拉斯哥昏迷评分、FAST评分和CPSS评分菜单填写,美国国立卫生研究院卒中量表(NIH stroke scale, NIHSS)菜单由院内急救人员完成

1.2 研究方法采用自行设计的调查问卷对研究对象展开调查,问卷的内容包括:小程序使用的便捷程度、准确度、对院前院内急救衔接的提高程度等内容。

2 结果 2.1 实用性通过使用APP后的反馈来看,院前急救人员和院内急救医生都认为这款APP对院内和院外的衔接有帮助,能让医生有更加充足的时间准备,提升患者的存活率。但是大多数院内急救人员(62.5%)认为院前急救人员评估准确性不高。

2.2 便捷性院前急救人员的急救过程争分夺秒,因此表格病历或电子病历系统应在完整收集患者信息的前提下尽量减轻院前急救人员的负担。表格病历或电子病历只需填写几个字或在序号下划勾,这样可以节省时间,急救医生可在现场边检查患者边记录,也可在颠簸的救护车上完成病历书写。大多数院前急救人员认为该APP便捷程度较高,其中有29.8%的人认为“非常便捷”,然而单独院前急救人员对该APP的便捷性的评价有所下降,“非常便捷”的百分比下降到20%。由于该APP大部分由院前急救人员填写,故而院前急救人员的体验感十分重要。通过调查笔者发现APP填写时间过长为便捷性下降主要原因,所有院前急救人员都认为填写患者的身份信息最为消耗时间。院前急救人员耗费在患者信息填写上的时间多为10~15 min,有的甚至长达20 min。而笔者发现院前急救人员年龄越大耗时越多,笔者猜测可能与APP接受度相关,年龄越大,对手机或电脑软件接受度越差。对于该APP,体验人员提出了“和院前急救病史填写软件合并”、“和院内急救系统对接”、“把医保卡拍一下就自动生成信息”、“增加语音输入”等建议,其中“增加语音输入”的建议已被采纳,APP已添加该功能。

2.3 扩展性所有院前急救与院内急救人员均认为此类APP有助于院前急救与院内急救的衔接,然而该APP目前仅针对卒中患者,急救人员期望能增加其他病种,如胸痛、腹痛、创伤等。同时希望增加APP的功能,如提高其安全性,保护患者隐私的同时,向院前急救人员反馈患者的后续诊治过程及院内急救人员对院前急救人员的评价,进一步提高患者的救治率。

3 讨论目前,上海市急救医疗服务未实行统一的交接制度,院前急救人员将患者送达急诊科也只是与院内急救人员口头交接病情,院前院内交接没有使用正式书面的记录单,尽早实行统一的交接记录单是改善院前院内衔接现状亟需解决的重点问题[5]。

目前国内多家医院建立了急性心肌梗死的急救流程,并逐步加大投入,以实现院前与院内急救绿色通道通畅,使患者得到快速、有效、高质量的救治,一些胸痛小程序如“急性心肌梗死救治临床路径指引APP”等也应运而生,临床上容易应用,符合胸痛中心的信息需求[6],而实际工作中胸痛流程的优化也有利于患者的救治,院前急救人员的及时通知大大缩短了患者的救治时间,提高了患者的生存率。卒中由于其高发病率、高致死率和致残率也越来越得到医院的重视,其救治时间的重要性不亚于急性心肌梗死患者,如何优化院前与院内衔接流程迫在眉睫。

院前急救人员对于卒中患者的救治十分重要,可缩短卒中患者的OTT时间,标准化的电子病历及评估表有助于提高患者信息传输的准确性和速度。有证据显示危重患者的早期识别、干预、转运对其预后起着至关重要的作用[7-8],对于急性心肌梗死、急性脑卒中、创伤患者而言,院前急救的正确与早期干预尤为重要[7, 9]。美国心脏病协会在其“急性缺血性卒中患者的早期管理”的建议中提出院前急救人员应熟练掌握卒中病种的症状、体征、评估方法,并在实际工作中确认疑似卒中患者的发病或最后表现为正常的时间,获取家人联系方法,第一时间通知即将送达的医疗机构患者的基本信息,发病时间、症状等关键信息[10-13]。由此可见,院前急救人员在卒中患者的救治工作中扮演着重要角色。

院前与院内急救衔接的过程被定义为“将一个或者多个患者的治疗责任暂时或永久地移交给另一个人或者另一个治疗组”[14]。院前急救与院内急救衔接不畅是国际公认的降低患者生存率的重要因素之一[15],提高衔接的流畅度、准确性和质量可有效降低部分疾病的病死率。近年来院前急救与院内急救的衔接越来越得到临床机构的重视[16-19],但目前仍缺乏衔接的统一标准,院前急救人员也认为与院内急救人员的衔接过程风险较高,与不良事件发生相关[16, 20-21]。院前急救人员工作强度高,如按照院内病史要求院前急救人员完成患者的病史填写,将大大降低其工作效率,只有简化院前病历,开发标准化表格病历,应用网络技术,做好数据的传输,重视院前急救人员专业培训,才能做好院前急救和院内急救之间的有效衔接,保证患者抢救的连续性、标准化、规范化、一体化,达到提高抢救成功率、降低伤残率和病死率的目的。美国威斯康星州密尔沃基的急救体系被誉为全美最好的院前急救体系之一,美国威斯康星医学院急诊科的医生们参与整个院前急救体系的建设,起着举足轻重的作用。笔者曾在美国威斯康星州密尔沃基郡的急诊医疗服务体系学习,充分了解院前急救与院内急救衔接的重要性,并熟知其衔接流程,该郡的院前急救人员每接诊一个患者都必须填写电子病历,提前告知接诊医院,抵达医院后与院内急救人员进行口头与书面交接。急诊科的医生也会定期对院前急救人员的工作进行反馈,对部分典型病例进行病例讨论,结合病例后续诊治对院前急救人员进行再培训,同时优化流程。

由于院前急救与院内急救缺乏统一的衔接标准与方案,许多地方的院前急救系统自行创建衔接流程或系统以协助进行患者的交接[16],但由于各地急救情况不尽相同,且缺乏统一的评价体系,目前仍无法统一院前急救与院内急救衔接流程。院前急救如采用与院内急救人员非统一的描述性语言或评估标准,容易造成错误的衔接,进而造成患者诊治的失误,因此专业因素、社会因素、环境因素与个人因素都是影响衔接有效性的原因[16]。笔者所在团队考虑到这些因素,故而采用了国际公认的对卒中患者的评分标准,且每一项评分标准都采用下拉式菜单提供选项以减少院前急救人员所需记忆内容,简化输入内容,并对院前急救人员进行统一培训,目的就是将卒中患者的衔接流程标准化。从院前急救与院内急救医生的使用体验来看,双方都较为认可该APP,只是希望能够进一步提升APP的性能。目前该APP已得到改进并进一步使用,将收集更多使用APP卒中患者的治疗流程,后续进行分析以明确APP的使用是否优化了卒中患者的救治流程。

未来希望能以笔者所在的医院为中心,将APP推广到更多的院前急救人员中,建立以患者为中心的卒中数据库,通过信息共享平台,打通院前-急诊-专科-院后的完整卒中诊疗流程,提升院内协作和区域协同合作能力。同时提升APP性能,增加院内诊治流程,建立面向临床流程的数据采集机制,准确、客观地记录关键诊疗环节的执行情况,形成诊疗过程时间轴,统计质控指标数据,推进精细化管理,对诊疗行为数据进行实时分析,通过数据驱动的PDCA方法,对卒中的诊疗流程和临床质量,进行效率效果量化测量和持续改进,最后整合区域卒中大数据,通过数据智能和机器学习等技术,分析临床干预与诊疗效果,发现和验证新的循证依据,不断提升临床科研水平。同时笔者也将在此基础上开发其他病种的APP,如胸痛、创伤等,并将APP与院内、院前急救系统衔接,避免院前急救人员重复劳动,同时保护患者的隐私,更加规范衔接流程。

| [1] | Liu L, Wang D, Wong KSL, et al. Stroke and stroke care in china: huge burden, significant workload, and a national priority[J]. Stroke, 2011, 42(12): 3651-3654. DOI:10.1161/STROKEAHA.111.635755 |

| [2] | 楼敏. 我国卒中管理进入新时代2015年我国卒中中心建设指南发布[J]. 浙江医学, 2015, 37(14): 1185-1186. |

| [3] | Meretoja A, Keshtkaran M, Saver JL, et al. Stroke thrombolysis: save a minute, save a day NOVA. The University of Newcastle' s Digital Repository[J]. Stroke, 2014, 45(4): 1053-1058. DOI:10.1161/STROKEAHA.113.002910 |

| [4] | 陈莉, 李旭成. 急救过程中院前与院内的无缝衔接探讨[J]. 西部医学, 2010, 22(3): 439-440. DOI:10.3969/j.issn.1672-3511.2010.03.017 |

| [5] | 陶丽丽, 梁万年, 王亚东, 等. 北京市院前-院内急救人员对院前院内衔接认识的比较研究[J]. 中国急救医学, 2008, 28(3): 276-278. DOI:10.3969/j.issn.1002-1949.2008.03.024 |

| [6] | 郭憬昱, 张进军. 我国急救医疗体系院前与院内衔接[J]. 中国医刊, 2016, 51(9): 10-13. DOI:10.3969/j.issn.1008-1070.2016.09.003 |

| [7] | Flynn D, Francis R, Robalino S, et al. A review of enhanced paramedic roles during and after hospital handover of stroke, myocardial infarction and trauma patients[J]. BMC Emerg Med, 2016, 17: 5. DOI:10.1186/s12873-017-0118-5 |

| [8] | Keogh B. Review into the quality of care and treatment provided by 14hospital trusts in England: overview report. 2013[EB/OL].www.nhs.uk/NHSEngland/bruce-keogh-review/Documents/outcomes/keogh-review-final-report.pdf. |

| [9] | NHS England. High quality care for all, now and for future generations: Transforming urgent and emergency care services in England - Urgent andEmergency Care Review End of Phase 1 Report. 2013[EB/OL].http://www.nhs.uk/NHSEngland/keogh-review/Documents/UECR.Ph1Report.FV.pdf. |

| [10] | Curfman D, Connor LT, Moy HP, et al. Accuracy of emergency medical services–reported last known normal times in patients suspected with acute stroke[J]. Stroke, 2014, 45(5): 1275-1279. DOI:10.1161/strokeaha.113.003955 |

| [11] | Jauch EC, Saver JL, Adams HP, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association[J]. Stroke, 2013, 44(3): 870-947. DOI:10.1161/STR.0b013e318284056a |

| [12] | NAEMSP. NAEMSP position statement[J]. Prehosp Emerg Care, 2007, 11(3): 312. DOI:10.1080/10903120701347810 |

| [13] | Crocco TJ, Grotta JC, Jauch EC, et al. EMS management of acute stroke: prehospital triage (resource document to NAEMSP position statement)[J]. Prehospital Emerg Care, 2007, 11(3): 313-317. DOI:10.1080/10903120701347844 |

| [14] | British Medical Association, National Patient Safety Agency, NHSModernisation Agency. Safe handover: safe patients. Guidance on clinicalhandover for clinicians and managers. 2005[EB/OL].https://www.bma.org.uk/-/media/files/pdfs/practical%20advice%20at%20work/contracts/safe%20handover%20safe%20patients.pdf. |

| [15] | Communication during patient hand-overs[J]. Jt Comm J Qual Patient Saf, 2007, 33(7): 439-442. |

| [16] | Wood K, Crouch R, Rowland E, et al. Clinical handovers between prehospital and hospital staff: literature review[J]. Emerg Med J, 2015, 32(7): 577-581. DOI:10.1136/emermed-2013-203165 |

| [17] | Bost N, Crilly J, Wallis M, et al. Clinical handover of patients arriving by ambulance to the emergency department – A literature review[J]. Int Emerg Nurs, 2010, 18(4): 210-220. DOI:10.1016/j.ienj.2009.11.006 |

| [18] | Iedema R, Ball C, Daly B, et al. Design and trial of a new ambulance-to-emergency Department handover protocol: 'IMIST-AMBO'[J]. BMJ Qual Saf, 2012, 21(8): 627-633. DOI:10.1136/bmjqs-2011-000766 |

| [19] | Riesenberg LA, Leitzsch J, Little BW. Systematic review of handoff mnemonics literature[J]. Am J Med Qual, 2009, 24(3): 196-204. DOI:10.1177/1062860609332512 |

| [20] | Fitzpatrick D, McKenna M, Duncan EAS, et al. Critcomms: a national cross-sectional questionnaire based study to investigate prehospital handover practices between ambulance clinicians and specialist prehospital teams in Scotland[J]. Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 2018, 26: 45. DOI:10.1186/s13049-018-0512-3 |

| [21] | Manser T, Foster S. Effective handover communication: an overview of research and improvement efforts[J]. Best Pract Res Clin Anaesthesiol, 2011, 25(2): 181-191. DOI:10.1016/j.bpa.2011.02.006 |

2019, Vol. 28

2019, Vol. 28