2 浙江大学医学院附属第二医院急诊医学科/浙江大学急救医学研究所,杭州 310009

2 Department of Emergency Medicine, The Second Affiliated Hospital Zhejiang University School of Medicine/Emergency Medicine Reasearch Institute of ZheJiang University, Hangzhou, 310009 China

急危重症患者对救治时效性的要求很高,要尽可能缩短发病至确定性救治的时间。理想的急救状态是能够第一时间识别急性发病,开展有效的现场自救/他救,救护车尽快到达现场,专业的院前急救评估和处理,同步联系医院做好急救准备,然后尽快转送到医院救治。这对于心脏骤停、急性卒中、急性心肌梗死、严重创伤等高度时间依赖性疾病的救治尤为重要[1-2]。因此,必须构建高效的院前-院内急诊医疗服务体系,其中从救护车抵达现场至转送到医院的过程尤为重要。我国的院前急救系统已经有了很大的发展,但发展不平衡,还存在急救反应时间偏长、急救人员力量不足、急救设备落后、院前-院内缺乏有效的联系等问题,导致院前急救措施有限、医院不能及时获得患者的信息和做好急救准备[3]。随着新一代5G通讯技术的出现,高带宽、高速率、低时延的优势使得院前急救-院内急诊的高效链接成为可能。但5G直到2019年才开始正式商用,至今世界上还罕见相关的研究报道。笔者所在的团队从2017年开始5G在急诊医疗服务体系中应用的研究,2019年4月正式建成国内首个5G救护车-院内急救指挥平台。

1 资料与方法 1.1 研究时间2017年10月至2019年4月,在浙江大学医学院附属第二医院(以下简称为“浙大二院”)进行。

1.2 研究单位浙江大学医学院附属第二医院,中国移动通信集团浙江有限公司(以下简称为“中国移动”),华为技术有限公司(以下简称为“华为公司”),华大集团,杭州市迅蚁网络科技有限公司(以下简称“迅蚁公司”)等。

1.3 研究分工由浙大二院组织医疗急救专家和相关参与单位的技术人员讨论,梳理院前急救(救护车)、院前急救-院内急诊联系的场景需求,包括救护车内患者生命体征、心电图、超声图像、车内全景图像在内的多路视频信息采集和传输,高清视频对讲及多方远程会诊,以及远程超声检查、车载无人机系统。由浙大二院提供救护车及车载医疗设备,华为公司提供车载/院内的视频采集和远程会诊系统,华大集团提供远程超声系统,迅蚁公司负责无人机系统,中国移动解决5G基站建设、车载CPE(customer premise equipment,客户前置设备)等通讯设备。依次开展方案设计、单项技术测试、上车调试和集成调试阶段。

1.4 主要设备救护车采用原装进口德国奔驰Sprinter 524底盘,由广东海乔汽车贸易有限公司进行改装,加装医用方箱箱体,改装后整车型号为ND5050XJH-S5。车载主要医用设备包括N15监护仪(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司),Transport呼吸机(德国维曼急救医疗技术公司),ZOLL-X系列除颤监护仪(美国ZOLL公司),SE301十二导心电图机(深圳市理邦精密仪器股份有限公司),D8掌式便携彩超(武汉启佑生物医疗电子有限公司)。车载视频采集和远程会诊终端采用DP300一体化桌面智真,院内远程会诊设备采用TE30一体化高清视频会议终端,均由华为公司提供。MGIUS-R3远程超声诊断系统由华大集团华大智造公司提供。VR浸入式实时全景体验系统由杭州川核科技有限公司提供。医用无人机系统由杭州迅蚁网络科技有限公司提供。

1.5 研究内容本项目是基于5G网络和人工智能技术,构建从救护车救治、院前-院内联系的两个主要环节,让患者更早地获得全方位、高质量的急救和诊治,并引进无人机自动快速转运急救物资,探索未来医疗急救服务的新样板。

1.6 研究进程2017年10月正式启动5G救护车的设计;2018年3月启动5G远程急救各单项技术的测试,包括5G远程超声机器人测试、5G全景实时VR测试、网联无人机航飞试验等模块;6月获得工信部绽放杯5G应用大赛一等奖;9月完成5G救护车的改装,11月在世界互联网大会上展示。2019年2月在浙大二院滨江院区架设局部5G信号,同期车内5G全景实时VR测试成功;3月完成杭州滨江区西兴社区卫生服务中心至浙大二院滨江院区沿线7个5G基站的铺设;4月完成指挥中心平台建设,4月8日在浙大二院滨江院区与西兴社区卫生服务中心之间的城市道路上成功完成全国首例全程5G网络支持的救护车实战演练,建设进度见图 1。

|

| 图 1 浙大二院5G院前-院内急诊医疗服务平台建设进程 Fig 1 Construction process of 5G pre-hospital and in-hospital emergency medical service platform in SAHZU |

|

|

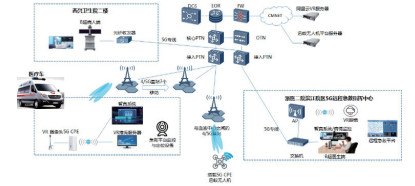

院前-院内急诊医疗服务平台集成了多个系统,主要的核心模块包括:5G智能网络,5G智慧急救救护车,高清远程视频互动系统,5G全景VR实时显示系统,5G急救指挥平台,5G远程超声检查系统,5G医用无人机运力系统。核心模块构成见图 2。

|

| 图 2 浙大二院5G院前-院内急诊医疗服务平台核心模块 Fig 2 The core module of 5G pre-hospital and in-hospital emergency medical service platform in SAHZU |

|

|

5G救护车内含有多功能监护仪、呼吸机、除颤监护仪、便携式B超机等医疗设备,以及基于5G网络的高清远程视频互动系统、VR浸入式实时全景体验系统、GPS定位系统等。救护车上配置华为5G CPE,通过5G无线网络实现救护车与指挥中心的网络相连;配置随车医疗设备数据上传的前置系统,将救护车内医疗设备实时数据上传至指挥平台;配置车内GPS模块,实现救护车的实时位置共享;车内安装全景摄像头、音箱、麦克风以及相应的应用软件,打造基于5G网络的1080 P高清视频互动系统,以及4K的VR虚拟视频诊疗系统,实现与指挥中心实时互动和专家的远程急救指导。详见图 3。

2.2 5G全景VR实时显示系统基于5G网络在救护车上配备VR全景摄像头,VR眼镜的佩戴者能实时查看救护车上情况,对患者病情进行初步判断,并指导救护车内医生和

|

| 图 3 浙大二院5G救护车外观与内部图 Fig 3 Appearance and interior diagram of 5G ambulance of SAHZU |

|

|

护士对患者进行医疗处置。实时VR中识别的景象会发生连续大量的动态变化,4G难以负荷这样庞大的计算量,而5G网络可以很好地解决延时问题,在极短的时间内将多个摄像头采集的数据上传、集成、渲染和下传至头显,让VR眼镜的佩戴者获得身临其境的体验。见图 4。

|

| 图 4 车载VR摄像头(具备6个广角摄像头)及VR眼镜所见图像 Fig 4 The displayed images from car VR camera (with 6 wide-angle cameras) and VR glasses |

|

|

5G网络支持超低时延的触感回传,医生通过操纵机械臂可以同步控制设置在异地医院或者是5G救护车上的超声探头的移动,患者的图像、彩超画面也能够同时传回到医生端[4]。远程B超机器人系统集成了机器人技术、实时远程控制技术及超声影像技术,通过5G网络达到了毫s级异地同步响应,跨地域点对点远程控制,具有850 mm直径空间大范围扫查,±0.1 mm高精准定位,保证专家临床操作体验和安全性。系统的高端力反馈系统能感知真实触觉,最小分辨率0.1 N,配合智能力阈值设置和紧急停止按钮,全力保障患者安全。见图 5。

|

| 图 5 5G远程超声演示图 Fig 5 5G remote ultrasound demonstration |

|

|

无人机在高速、稳定的5G网络支持下能自主精准导航,连接云端服务器比使用4G网络时速率提升10~100倍,时延缩短5倍,显著提升了飞行的平滑度和安全性。当患者需要特殊急救物资时,通过5G网联无人机能实现医疗资源紧急调拨,克服交通拥堵带来的延迟(图 6)。本项目向民航、空军、卫生等相关部门申请了专门的城市无人机航飞路线,从浙江省血液中心起飞的无人机可以在5 min内将物资运输到浙大二院滨江院区[4]。

|

| 图 6 医用无人机快速转运急救物资 Fig 6 First-aid supplies transitted by medical drone. |

|

|

5G急救指挥平台借助于AI和物联网,能够整合、传递、展示多种来源、多种形式的数据,包括各类车载设备上的生命体征数据及图像;基于实景地图显示救护车的实时轨迹,实时播放救护车内抢救场景的音视频,身处医院的专家可通过VR眼镜实时掌握救护车内的急救进程,远程指导救护。平台还将同步展示患者的基本信息和病情(图 7)。

3 讨论理想的院前-院内急诊医疗服务平台是应用新一代高速通信技术带来的红利,对患者—急救中心—救护车—医院之间的信息交流有着很高的要求,需要准确、精炼、实时和连续地实现信息共享,能保证急救中心第一时间指派救护车到达现场,快速做出初步判断,选择合适的转送医院,目的医院提前获知患者的详细信息并做好救治准备,同时实现上述终端之间实时的音视频交流、电子病历和生命信息的查阅,必要时院内专家能够实时进行远程指导抢救[5-6]。对于需要跨医院或者跨区域转运的急危重患者,搭建危重急诊患者远程会诊的公共平台,能够很好地对接目前各家医院已有的远程会诊设备,实现任何两家医院的互联互通、床旁远程会诊,突破时空桎梏实现医疗资源的共享。

|

| 图 7 浙大二院5G急救指挥平台 Fig 7 5G first-aid command platform of SAHZU |

|

|

5G网络将为急救体系提供更丰富、更优质的链路基础,物信技术融合,解决就医中“时间”和“距离”产生的难题,意外或急病发生时,急诊救治的阵线尽可能前移,最大范围内实现优质医疗资源可及性。随着高清医疗影像和4K视频的出现,高精度远程操控类医疗业务的开展以及医疗设备、耗材、药品等数量的增多,传统院内网络移动性差、组网复杂、覆盖范围有限等问题逐渐显现。传统4G网络在带宽、时延、连接数、覆盖等多方面都已满足不了院前-院内急诊医疗服务平台的需求。随着新一代5G网络技术的出现,高带宽、高速率、高可靠连接、低时延、广覆盖的特点,万物互联和边缘计算的特性[3, 7],突破了4G的壁垒,解决以往移动救护中存在的网络不稳定、带宽不足、数据传输不安全等问题,使得院前急救-院内急诊的高效链接成为可能。

本项目搭建的平台为5G赋能的智慧远程急救体系,打破传统数字壁垒,让医疗大数据互联互通;全景浸润实时VR,实现“上车即是入院”;超低时延5G超声,保障精准远程医疗;打通空中物流通道,使得急救资源快速调配;人工智能实时监测,急救网络快速响应,最后通过互联网医院危重症院际转运平台和随访系统,完成全流程的诊疗闭环。能让资深的急救专家不用离开医院就能对移动救护、急救灾难现场进行远程指导、诊断和处置,让优质医疗资源下沉铺开,不断提高边远基层医院的急救医疗服务能力,实现最大程度的医疗公平。浙大二院5G院前-院内急诊医疗服务平台, 将5G移动通信与移动急救和远程医疗黄金耦合,运用互联网科技催生新型医疗生产力,提质增效卫生经济, 在国内外都属于创新之举, 是最新一代5G移动通讯网络商业化应用的典范,也是医疗垂直领域探索5G应用场景的一项成功的示范样板。

但目前5G网络技术普及还处于起步阶段,院前-院内急诊医疗服务平台在一段时间内将会仍处于在小范围试用的阶段,商用终端设备为适应5G网络的使用,也需要不断地开发与改进。绝大多数的医疗设备之间数据标准、接口不统一,医院间信息系统的数字壁垒,影响急危重症患者的转诊效率。数字壁垒使得实现更大范围数据互联互通仍有难度。但随着5G技术的进一步普及,将极大改善信息传递的速度、容量、效率,划时代地提升远程医疗、数据挖掘、智能终端、快速急救的模式,实现如同面对面的对患者进行专家级的检查、评估,实现机器人、无人机等更精准的自主运行,形成整个医疗急救流程的5G应用闭环,打通上下游,把从居家监测到出院随访的全流程诊疗都纳入体系,实现医疗全环节、从人到物的全场景覆盖。5G医疗急救体系的最终成熟,需要跨界融合、协同推进,需要5G模组的医疗设备升级,携手医疗设备、自动控制、机器人等上下游合作伙伴,开展生物、医学、信息、工程多学科结合融合创新,探索AR/VR、AI、医工机器人等新型技术在医疗领域的更高价值和更多应用场景,真正实现信息领域和医疗领域的全新跨界融合。

| [1] | Nakae T, Kataoka H, Kuwata S, Ⅱhara K. Smartphone-assisted prehospital medical information system for analyzing data on prehospital stroke care[J]. Stroke, 2014, 45(5): 1501-1504. DOI:10.1161/STROKEAHA.114.004872 |

| [2] | Wang Z, Ding Y, Fu P. Prehospital stroke care, a narrative review[J]. Brain Circ, 2018, 4(4): 160-164. DOI:10.4103/bc.bc_31_18 |

| [3] | 李华. 在院前急救中"远程医疗急救移动监护系统"的开发与实现[J]. 江苏卫生事业管理, 2015, 26(4): 139-140. |

| [4] | 侯瑞. 浙大二院:5G垂直医疗领域的"浙江样板"[J]. 《信息化建设》, 2019(05): 36-37. |

| [5] | Bergrath S, Czaplik M, Rossaint R, et al. Implementation phase of a multicentre prehospital telemedicine system to support paramedics: feasibility and possible limitations[J]. Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 2013, 21: 54. DOI:10.1186/1757-7241-21-54 |

| [6] | Kim YK, Kim KY, Lee KH, et al. Clinical Outcomes on Real-Time Telemetry System in Developing Emergency Medical Service System[J]. Telemed E-Health, 2011, 17(4): 247-253. DOI:10.1089/tmj.2010.0152 |

| [7] | Lloret J, Parra L, Taha M, Tomás J. An architecture and protocol for smart continuous eHealth monitoring using 5G[J]. Comput Netw, 2017, 129: 340-351. DOI:10.1016/j.comnet.2017.05.018 |

2019, Vol. 28

2019, Vol. 28