危重症患者中营养失衡的风险高,从而会导致院内感染等并发症的发生率增加、病死率高、住院时间延长和住院花费增加[1]。多发伤的危重症患者的能量消耗(energy expenditure,EE)差异很大,影响因素较多的,且很难被评估[2]。对于危重症患者而言,间接测热法(indirect calorimetry,IC)被认为是能量监测的“金标准”[3-4]。危重症患者合并创伤或者脓毒症时、在疾病的恢复的过程中存在着能量消耗的动态变化[5],IC法可以根据需要多次重复测量患者的能量消耗;但诸多因素限制了IC法在临床中的应用,如能量监测呼吸机价格昂贵、需要经过培训的专业人士去测量、比较耗时、花费大等[6]。目前临床上最常使用的方法是预测公式HB(Harris-Benedict)法,具有经济、便捷、快速等优势。HB法未考虑到疾病状态下患者的能量代谢特点以及临床干预对于代谢的影响,为了更准确的预测危重症患者能量消耗,临床上通常采用HB法乘以一定的应激系数作为校正,应激系数是根据创伤、脓毒症等患者能量代谢变化特点推演出来的,多发伤患者的能量代谢受多种因素影响,因而更加难以去估测应激系数。本研究以多发伤机械通气患者作为研究对象,比较了HB法预测的能量消耗和IC法监测的能量消耗之间的差异,比较了不同创伤严重程度多发伤患者能量消耗之间的差异,以期望对多发伤患者的营养治疗提供参考依据。

1 资料与方法 1.1 一般资料2016年12月1日至2018年8月31日入住宁夏医科大学总医院重症医学科的符合多发伤诊断标准行有创机械通气患者152例。

1.1.1 纳入标准(1)符合多发伤诊断标准者;(2)年龄≥18岁;(3)行有创机械通气且预计机械通气时间大于等于72 h;(4)呼吸机参数测量前2 h及测量期间无需调整,且吸氧体积分数≤60%且呼气末正压≤12 cmH2O;(5)血流动力学稳定(无需频繁调整儿茶酚胺类药物的使用)。

1.1.2 排除标准(1)胸腔有漏气:如有气胸,人工气道、呼吸机管路漏气>10%;(2)脑死亡者;(3)持续血液净化治疗者。

1.2 研究方法 1.2.1 一般情况记录患者记录患者的性别、年龄、身高、体质量、临床诊断,计算体质量指数(BMI),评估患者入ICU 24h内的急性生理学与慢性健康状况评分Ⅱ(APACHEⅡ)、格拉斯哥昏迷评分(GCS)、损伤严重度评分(ISS)。其创伤的严重程度根据ISS评分的分值而定,轻伤:ISS < 16分,重伤:16分≤ISS≤25分,严重伤:ISS > 25分[7]。

1.2.2使用IC法测量多发伤患者入ICU第1d的24h能量消耗,HB法计算患者的24h能量消耗。IC法采用Engstrom Carestation(美国GE公司)呼吸工作站床旁测量。以IC法测量的24h能量消耗作为“金标准”,用24h能量消耗与患者实际体质量的比值计算出24h千克体质量能量消耗。HB法以人体生理体质量、身高、年龄、性别作为参数计算的:男性:66+13.75×WT+5.00×HT- 6.76×AGE; 女性:665+9.56×WT+1.85×HT- 4.6×AGE; 其中WT=体质量(Kg),HT=身高(cm),AGE=年龄(岁)。

1.2.3 质量控制每次测量前校准氧气和二氧化碳的浓度,测量前120 min患者的机械通气参数无需调节;保证测量时管路的密闭性,排除气胸、气管瘘、支气管胸膜瘘及呼吸机管路、人工气道、气囊漏气等因素;测试过程中,需要达到“稳定状态”;为了减少测量误差,IC法的监测由两名经过正规培训的呼吸治疗师完成,并在监测过程中尽量减少引起患者能量消耗波动的操作,如吸痰、洗浴、床上活动等;避免湿度对测量值的影响,全部关闭湿化装置,Y型管后端接人工鼻过滤器。

1.3 统计学方法采用EXCEL软件对数据进行录入,整理,并进行逻辑核查,建立数据库后,采用SPSS 19.0统计软件包进行统计学分析。多发伤患者的一般资料数据若符合正态分布采用均数±标准差(Mean±SD)表示,若数据不符合正态分布则用中位数及四分位数间距表示;IC法和HB法的一致性采用Bland-Altman来检测,偏倚限值< ±10%,认为IC法和HB法有较好的一致性;两组比较用t检验,用pearson相关分析相关性,用线性回归线性计算出回归方程。采用线性回归分析IC法和应激系数线性回归方程;检验水准为α=0.05。

2 结果 2.1 多发伤患者一般情况本研究共纳入符合多发伤诊断标准的机械通气患者152例(男性123例,女性29例),手术137例,未手术15例;采用IC法测量患者入ICU第1d的24h能量消耗,用24 h能量消耗与患者的实际体质量的比值计算出24 h千克体质量能量消耗。多发伤患者的一般资料(表 1)。

| 一般资料 | 数值 |

| 患者总数(n) | 152 |

| 男性(n,%) | 123(80.9) |

| 年龄(岁) | 41.6±14.4 |

| 身高(cm) | 170.8±5.4 |

| 体质量(Kg) | 68.3±9.6 |

| BMI(Kg/m2) | 23.4±2.84 |

| 入院APACHE Ⅱ(分) | 14.3±7.2 |

| 入院GCS(分) | 14(7,15) |

| ISS(分) | 26.2±7.2 |

| 轻伤组(n,%) | 6 (4.0) |

| 重伤组(n,%) | 66(43.4) |

| 严重伤组(n,%) | 80(52.6) |

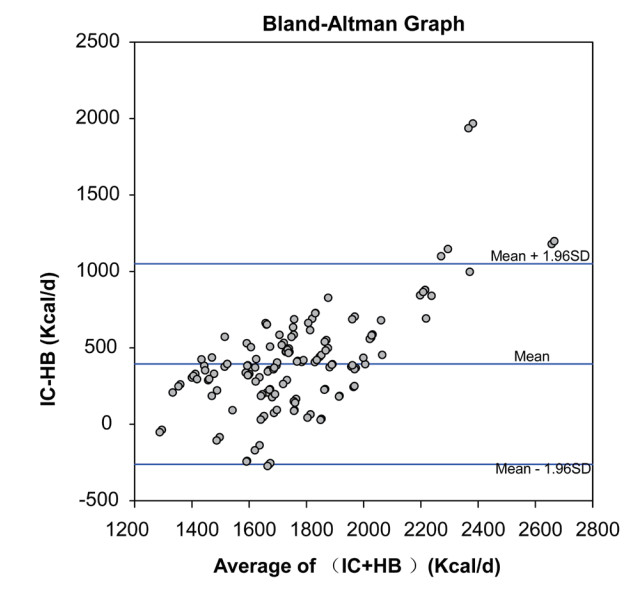

HB法和IC法监测多发伤患者的24 h能量消耗,IC法24 h能量消耗数据做统计,使用Bland-Altman比较两种测量方法一致性。从(图 1)可以看出,5.3%(8/152)的点在95%的一致性界限以外,但一致性界限范围过大,超过了临床上可以接受的范围,两种测量方法(HB法和IC法)的24h能量消耗均值(1 763 kcal/d)的±10%(-176.3~176.3 Kcal/d)被认为是临床可接受范围;两种方法测得的24 h能量消耗差值(IC法-HB法)为(-274.9~1 966.5) Kcal/d,HB法和IC法测得的24h能量消耗之间有明显的偏倚,平均偏倚(28.7±4.5) kcal/d,远远大于临床可接受范围,也远远大于零。

|

| 图 1 HB法和IC法测量多发伤患者24hEE的Bland-Altman Fig 1 HB and IC methods for measuring Bland-Altman of 24hEE in patients with multiple trauma |

|

|

图 1所示:横轴代表两种测量方法测量结果的均值,纵轴为两种测量结果的差值;图中的实线代表两种测量结果差值的均数Bias,两条虚线代表Bias±1.96SD;5.3%的点在95%的一致性界限以外,Bias远远大于临床可接受范围。

2.3 多发伤患者不同创伤严重程度能量消耗的比较多发伤患者严重伤组24 h能量消耗、24 h千克体质量能量消耗[(2075.7±421.7),(30.1±5.1)kcal/(kg·d)]明显高于重伤组[(1 833.2±276.0),(27.8±3.4)kcal/(kg·d)],(t =3.979,P=0.000;t =2.925,P=0.004)差异有统计学意义(P < 0.05)(表 2)。

| 分组 | 例数(n,%) | 24 h EE (kcal/d) | 24 h千克体质量EE [kcal/(kg·d)] |

| 重伤组 | 66(45.2) | 1833.2±276.0 | 27.8±3.4 |

| 严重伤组 | 80(54.8) | 2075.7±421.7 | 30.1±5.1 |

| t值 | 3.979 | 2.925 | |

| P值 | 0.000 | 0.004 |

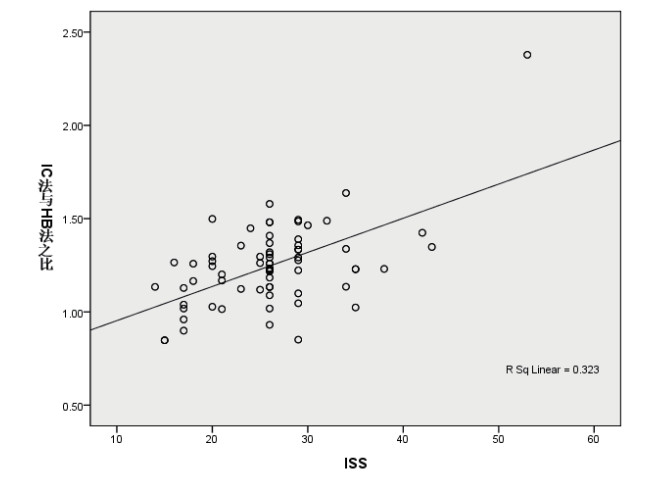

IC法监测的24 h能量消耗与HB法预测的24 h能量消耗的比值为HB法的应激系数,本研究多发伤的应激系数为(1.25±0.19);分析应激系数与ISS评分的相关性,相关分析后发现ISS评分与应激系数成正线性相关,相关系数r=0.568,P=0.000(图 2),使用一元回归拟合出与ISS评分相关的HB法的应激系数为Y=0.770+0.018×ISS,Y为拟合出的应激系数。使用与ISS评分相关的应激系数校正HB法,Y=(0.770+0.018×ISS)×HB法。

|

| 图 2 多发伤患者预测应激系数与ISS评分的相关性 Fig 2 Correlation between predictive stress coefficient and ISS score in patients with multiple trauma |

|

|

对危重症患者而言,精确计算能量需求是营养支持治疗的一部分;但疾病本身及其治疗因素影响了新陈代谢,增加或减少能量消耗;这使得在临床实践中准确的评估患者能量消耗变得非常困难[8]。临床上有很多评估患者能量消耗的方法,这些方法包括直接测热法、双标水法、间接测热法、各种公式预测法以及近年来的千克体质量预测法,但是这些方法对于危重症患者而言,都具有一些局限性。

HB法是最早使用和临床上最常用的能量预测公式,是1919年通过对欧美299名正常体质量的健康人群推算出来的,当时研究对象的人口学特征和我国的人口学特征有很大的差异,和ICU中的危重症患者的人口学特征差异更大,也未考虑到患者的疾病状态的差异,因此并不推荐直接应用于危重症患者[9]。HB法未考虑到患者的体脂指数,近年来,有人尝试使用不同的体质量来源(实际体质量、理想体质量、预测体质量)来预测REE,但是无论何种体质量来源,仍未提高HB法对于危重症患者REE的准确性[10]。但是HB法有经济、便捷、快速等优势,仍然有相当多的临床科室使用这种方法来预测患者的能量消耗。

IC法是通过测量整个机体一定时间内氧气的消耗量(VO2)及二氧化碳的产生量,根据Weir公式计算出这一时间内的能量消耗,并推算出24 h能量消耗,Weir公式(kcal/d)=(3.941×VO2 + 1.1×VCO2)×1 440,整个过程由能量代谢呼吸机自动计算完成[11]。IC法是一种安全、准确的测量方法,误差小1%,并且可重复性高,几乎没有并发症[12]。尽管临床为了适应急性疾病的变化建立了很多适应临床的预测方程,IC法仍然被公认为是监测患者能量消耗的“金标准”[13]。

本研究严格按照IC法的各项要求筛选病例,以减少误差,用Bland-Altman比较IC法和HB法测量多发伤患者能量消耗的一致性。从Bland-Altman图可以看出,5.3%(8/152)的点在95%的一致性界限以外,但一致性界限范围过大,超过了临床上可以接受的范围,两种测量方法的能量消耗的均值(1 763 kcal/d)的±10%(-176.3,176.3)kcal/d被认为是临床可接受范围;两种方法测得的能量消耗差值的绝对值最大是值1 966.5 kcal/d,最小值274.9 Kcal/d;平均偏倚(394.0±54.0)kcal/d,大于临床可接受的范围,也远远大于零,认为两种测量方法没有一致性。IC法监测的24 h能量消耗为(1 959.8±380.2)kcal/d,HB法预测的24 h能量消耗为(1 565.6±187.7)kcal/d;显示出HB法检测数据明显低于IC法。临床上对于多发伤患者不能单纯的使用HB法来代替IC法监测能量消耗,如使用HB法,需要使用拟合出的方程加以校正,以提高HB法的准确性。Boullata等的研究结果显示,即使是全球公认的HB法,仍然有39%的患者预测是不准确的,与IC法相比,有400 kcal的误差[14],与本文研究结果基本一致。

根据ISS评分将多发伤患者分为3组,轻伤组对能量消耗的需求增加不明显,本研究只对重伤组、严重伤组进行分组比较能量消耗。多发伤患者严重伤组24 h能量消耗、24 h千克体质量能量消耗[(2 075.7±421.7),(30.1±5.1)kcal/(kg·d)]明显高于重伤组[(1 833.2±276.0),(27.8±3.4)kcal/(kg·d)]。研究提示多发伤患者创伤严重程度越高,能量消耗越高。这可能与患者创伤引起的应激状态有关,有研究显示,不同的应激程度,能量消耗有显著的统计学差异,重度应激的能量消耗高达(32.3±8.9) kcal/(kg·d)[15]。

IC法与HB法之间的比值就是所要计算的应激系数,本研究多发伤的应激系数平均为1.25±0.19,低于多发伤经验的系数计算,可能与本科患者的合理化镇静镇痛有关。通过相关性分析发现ISS评分与应激系数相关性很高,相关系数r=0.568,P=0.000,具有显著的统计学意义。使用一元回归拟合出与ISS评分相关HB法的应激系数,为Y=0.770+0.018×ISS。本研究数据显示可以根据HB法和患者的ISS评分去预测一个准确的能量消耗值。有研究对多发伤和脓毒症的患者进行了研究,最后对15例多发伤患者得出的校正系数为Y=1.04+0.0077×ISS。因选取患者例数、多发伤严重程度的不同,拟合出的校正系数与本研究有出入,该研究固定系数的截距值比较大的原因可能是选取多发伤患者的创伤严重程度重,能量消耗高,该组患者24 h能量消耗为(34.9±1.6) kcal/(kg·d),明显高于本文的研究(28.7±4.5) kcal/(kg·d)。本文研究目的是计算出一个与ISS相关的校正系数,以提高HB法对于多发伤患者能量消耗预测的准确性。

美国肠内肠外营养协会推荐:尽可能使用IC法监测重症患者的能量消耗,并以此为依据,提供合适的肠内营养。在无条件使用IC法测量患者能量消耗的临床科室,可以使用本研究预测的应激系数Y=0.770+0.018×ISS去得到一个更接近实际能量消耗的HB法的预测值。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

| [1] | Villet S, Chiolero RL, Bollmann MD, et al. Negative impact of hypocaloric feeding and energy balance on clinical outcome in ICU patients[J]. Clin Nutr, 2005, 24(4): 502-509. DOI:10.1016/j.clnu.2005.03.006 |

| [2] | Lerch MM, Braun J, Harder M, et al. Postoperative adaptation of the small intestine after total colectomy and J-pouch-anal anastomosis[J]. Dis Colon Rectum, 1989, 32(7): 600-608. DOI:10.1007/bf02554181 |

| [3] | Alves VGF, da Rocha EEM, Gonzalez MC, et al. Assessement of resting energy expenditure of obese patients: Comparison of indirect calorimetry with formulae[J]. Clin Nutr, 2009, 28(3): 299-304. DOI:10.1016/j.clnu.2009.03.011 |

| [4] | Frankenfield DC, Ashcraft CM. Estimating energy needs in nutrition support patients[J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2011, 35(5): 563-570. DOI:10.1177/0148607111415859 |

| [5] | Preiser JC, Ichai C, Orban JC, et al. Metabolic response to the stress of critical illness[J]. Br J Anaesth, 2014, 113(6): 945-954. DOI:10.1093/bja/aeu187 |

| [6] | Malavolti M, Pietrobelli A, Dugoni M, et al. A new device for measuring resting energy expenditure (REE) in healthy subjects[J]. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2007, 17(5): 338-343. DOI:10.1016/j.numecd.2005.12.009 |

| [7] | 杨振.多发伤患者院内感染临床特征分析[D].南宁: 广西医科大学, 2015. |

| [8] | Diener JRC. Calorimetria indireta[J]. Rev Assoc Med Bras, 1997, 43(3): 245-253. DOI:10.1590/s0104-42301997000300013 |

| [9] | WalKer R N, Heuberger R A. Predictive equations for energy needs for the critically ill[J]. Respiratory care, 2009, 54(4): 509-521. |

| [10] | Picolo MF, Lago AF, Menegueti MG, et al. Harris-benedict equation and resting energy expenditure estimates in critically ill ventilator patients[J]. Am J Crit Care, 2016, 25(1): e21-e29. DOI:10.4037/ajcc2016758 |

| [11] | 刘朝晖.静息能量代谢监测对创伤, 脓毒症目标能量指导的临床研究[D].广州: 南方医科大学, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-90023-1014335417.htm |

| [12] | Pinheiro Volp A C, Esteves de Oliveira F C, Duarte Moreira Alves R, et al. Energy expenditure: components and evaluation methods[J]. Nutr Hosp, 2011, 26(3): 430-40. DOI:10.1590/S0212-16112011000300002 |

| [13] | Fraipont V, Preiser JC. Energy estimation and measurement in critically ill patients[J]. J Parenter Enteral Nutr, 2013, 37(6): 705-713. DOI:10.1177/0148607113505868 |

| [14] | Boullata J, Williams J, Cottrell F, et al. Accurate determination of energyneeds in hospitalized patients[J]. J Am Diet Assoc., 2007, 107(3): 393-401. DOI:10.1016/j.jada.2006.12.014 |

| [15] | 董雪姣.公式测热法同间接测热法测定重症机械通气患者能量消耗的比较[D].石家庄: 河北医科大学, 2015: 1-40. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10089-1015338061.htm |

2020, Vol. 29

2020, Vol. 29